Escrito por Franco Nogueira

«Perdida a

independência, foi sofrido o domínio espanhol. De harmonia com a obsessão

ancestral, aquele tornou-se mais e mais opressivo e absorvente. Camões sentira

o contentamento amargo e doloroso de morrer

com a pátria. Constrói-se mais um símbolo a diversificar as raízes portuguesas. E afirma-se a saudade da independência, desponta o sebastianismo, ergue-se o encoberto.

Símbolos? Mas os símbolos de uma nação correspondem, quando emergem de um

sentir colectivo, a necessidades espirituais, e traduzem em termos simples e

populistas os terrores de um povo ou a sua fé numa providência salvadora. O Sebastianismo, o Encoberto, o Rei Artur e

a sua Távola Redonda, Perceval e o seu Graal, Joana de Arc e a

sua fogueira, os Niebelungos e as Walkirias, o Destino Manifesto, mil outros – fizeram e fazem parte do sistema de

segredos, do conjunto de cumplicidades, do acervo de certezas interiores, das

realidades morais inerentes a uma nacionalidade; e na sua ausência, um povo não

encontra a sua alma, nem possui marcos de referência a que se arrimar nas

crises. Sempre foi esse o papel que aqueles símbolos desempenharam e

desempenham numa França, ou numa Inglaterra, ou numa Germânia. E assim sucedia

também em Portugal nos princípios do século XVII. Reacordada a consciência

nacional, revigorados os grandes símbolos, despertado o escol por virtude da

mão férrea de Castela, sentem-se desiludidos aqueles mesmos que haviam traído o interesse português. É reencontrada uma elite que passou a sentir e pensar em

termos nacionais e reconstitui-se a consciência de que eram fundamentais o Atlântico

e o Ultramar, e estes estavam sendo sacrificados à política continental da

Espanha. Foi assim viável aproveitar o declínio castelhano. Uma viragem

política internacional favoreceu os propósitos portugueses: e em 1 de Dezembro

de 1640 Portugal é de novo independente. Mas que independência?

Foi o

regresso a uma doutrina nacional e a uma dialéctica portuguesa, decerto, e que

mergulhava as suas raízes na estrutura nacional defendida por João das Regras

nas cortes de Coimbra. Mas em pouco, depois de Vestefália, começaram os responsáveis

portugueses a enredar os interesses puramente nacionais no vespeiro das

quezílias, das intrigas, das querelas do continente europeu. Políticas de

casamentos reais mal conduzidas, políticas de alianças improvisadas, e de

oportunismo irresponsável, lançaram Portugal no abismo de novo. Sobre o corpo

exangue dos portugueses digladiaram-se as forças económicas e políticas das

potências continentais e das potências marítimas. Há períodos de saudável

recuperação: a política externa de João V, o consulado de Pombal. Mas nos fins do

século XVIII e na primeira metade do século XX, Portugal soçobra mais uma vez

perante os interesses e jogos alheios. E todo o primeiro liberalismo português

sofreu do embate constante, em solo nacional, dos dissídios entre os potentados

europeus. Foi a fraqueza e a hesitação internas; foi a confiança imprudente num

equilíbrio europeu que se presumia favorável à existência de um Portugal

independente e soberano; e foi o valor atribuído a atitudes aparentemente amigas por parte de países

continentais. E assim se chegou, com os responsáveis portugueses atónitos, ao

passo violento do ultimato britânico. Teve clara consciência do desastre o rei

D. Carlos; e por breves anos a sua política externa recuperou muito terreno

para Portugal. Mas a I República, com intenções tão altas quanto inábeis e

ingénuas, enleou mais uma vez a nação nas querelas europeias. Nenhuma

justificação houve para a entrada na I Grande Guerra, salvo talvez o desejo

republicano de diferenciar a geopolítica de Portugal da de Espanha, de modo a

que o “mau vizinho” que esta era

renunciasse de vez às suas intrigas contra Portugal (João Chagas, Diário, IV). Neste contexto, Aquilino

Ribeiro, que fora vivamente contrário à ida de Portugal à guerra, formulou no

entanto as três perguntas relevantes: “Que

posição seria amanhã a de Portugal perante a Espanha a quem os aliados estavam

gratos por toda a sorte de auxílio encapotado? E se, inesperadamente, D.

Quixote empunhasse o escudo e a lança ao lado da Entente? Não lhe ficariam

veleidades de dar um passeio, o sonhado passeio até Lisboa?” (Aquilino

Ribeiro, Alemanha Ensanguentada,

307). Da nossa participação, todavia, regressámos a casa sem glória, nem

benefício material ou político, e sem a gratidão dos aliados, e nem ao menos o

seu apreço. Foram para a Espanha as homenagens dos aliados, e àquela foi

atribuído um lugar no Conselho Executivo da Sociedade das Nações, o que foi

negado a Portugal, beligerante que havia sido; e o facto motivou vivo protesto

de Afonso Costa. Mayer Garção, em A Manhã,

escrevia que “Portugal perdeu a guerra”

(José Medeiros Ferreira, Um Século de

Problemas, 39)».

Franco Nogueira («Juízo Final»).

|

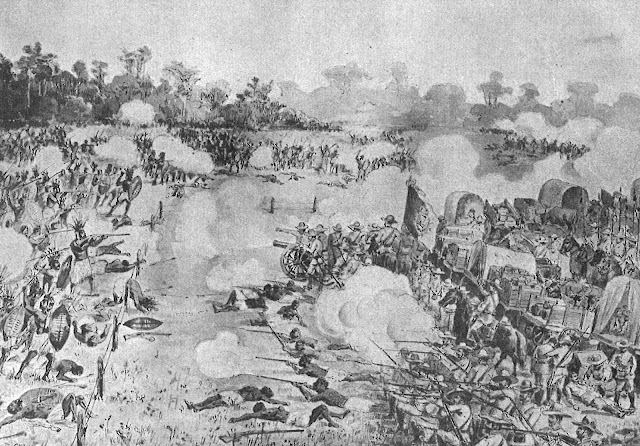

| Embarque de tropas para Angola |

A beligerância de Portugal na I Grande Guerra

Iniciadas

as hostilidades, o chefe do Governo português leu em 7 de Agosto de 1914,

perante o Parlamento, uma declamação: «Logo

após a proclamação da República, todas as nações se apressaram a declarar-nos a

sua amizade, e uma delas, a Inglaterra, a sua aliança. Por nossa parte temos

feito, incessantemente, tudo para corresponder à sua amizade que deveras

prezamos, sem nenhum esquecimento, porém, dos deveres da aliança que livremente

contraímos e a que em circunstância alguma faltaríamos. Tal é a política

internacional de concórdia e de dignidade que este governo timbra em continuar,

certo de que assim solidariza indiscutivelmente os votos do venerando Chefe do

Estado com o consentimento colectivo do Congresso e do Povo Português.»

Havia nesta linha de conduta a reafirmação incondicional da aliança inglesa,

sem que aliás a Inglaterra o tivesse solicitado publicamente; a formulação de uma política internacional de concórdia, no momento em que rompiam as

hostilidades generalizadas, não tinha sentido nem conteúdo; e como essa

política não equivalia à de neutralidade,

que não era declarada, nem muito menos à de beligerância,

que também se não sugeria, foi por muitos considerada equívoca a situação

criada. Mais vigorosamente do que outros protestava João Chagas em Paris contra

a atitude assumida pelo governo de Lisboa. Impressionado por pequenos factos,

considerava vexatório que Portugal não marcasse de começo uma posição clara

quando todos, até o Haiti [1],

já o haviam feito; pensava que sofríamos uma humilhação nacional porque ouvia

na rua um comentário desagradável [2],

ou porque um jornal publicava um artigo crítico; desenvolvia uma actividade

frenética, por cartas e telegramas para Lisboa, procurando convencer o governo

e os seus amigos políticos de que o interesse do país era constituir-se

beligerante ao lado da França; e na falta dessa beligerância pretendia que ao

menos houvesse uma declaração firme e nítida de neutralidade. Era de desespero

o espírito de João Chagas: e pensava em vir a Lisboa «insurreccionar» o país para o salvar de um «tremendo desastre moral» [3].

De Madrid, por outro lado, Vasconcelos aconselhava prudência, e recomendava que

nos abstivéssemos de «excessivos

entusiasmos anglófilos»; e sublinhava que decerto os ingleses estranhariam

que, à sua custa, tivéssemos gestos provocadores. Chagas classificava de

abjecta esta atitude, desprezava Vasconcelos como um pobre cirurgião; e entendia que Bernardino Machado e Freire de

Andrade eram agentes da Inglaterra [4].

Mas Bernardino Machado, por sua vez, confidenciava que Andrade era um agente da

Alemanha, e que o estava atraiçoando vilmente. Entretanto, de Londres expunha

Teixeira Gomes um ponto de vista inteiramente diverso. Entendia que a beligerância

de Portugal só poderia embaraçar a Inglaterra, e que esta, em caso de aperto,

não nos defenderia se houvéssemos entrado em guerra sem seu consentimento; e

esperava que no país os «doidos» deixassem seguir o governo no caminho iniciado [5].

Era esta, aliás, a posição que resultava das conversas com Sir Edward Grey; e o

Governo inglês, oficialmente mas em confidência, solicitava-nos que, de

momento, nos abstivéssemos de qualquer declaração de neutralidade ou de

beligerância. Em Lisboa, Freire de Andrade procurava, em princípio, manter na

prática a neutralidade portuguesa, sem prejuízo do entendimento com a

Inglaterra e de alguns pequenos serviços discretamente prestados a esta. Era o

objectivo que decerto mais convinha aos interesses nacionais. Mas a paixão

prejudicava esse desígnio. Desencadeia-se uma campanha em favor da nossa

intervenção na guerra: forma-se, como no passado, o partido inglês, o partido

francês, e o partido dos aliados.

E alegava-se: se não entrasse na guerra, Portugal não garantia a sua admissão

na Conferência da Paz e no futuro organismo internacional que desta resultasse;

e a beligerância portuguesa era indispensável se queríamos manter a integridade

do ultramar. Esta era, com efeito, uma preocupação sincera. Quando na chefia do

governo de guerra, António José de Almeida haveria de declarar no Parlamento: «É necessário que ao chegarmos ao fim da

guerra possamos manter intacto, se não aumentado, o nosso domínio colonial em

África, e por toda a parte bem assinalado o nosso prestígio de nação autónoma, de nação livre». No subconsciente do chefe do governo, estava ligada a

independência à integridade do ultramar. Barbosa de Magalhães, em nome da

maioria democrática, deu o seu apoio àquelas palavras; idêntica foi a atitude

de Vasco de Vasconcelos, pelos evolucionistas; e Brito Camacho, dissociando-se

no mais, seguia o governo na defesa do ultramar [6].

Mas aqueles que estavam na oposição ao governo, por disciplina partidária, não

aceitavam tais razões, e era banidos como constituindo o partido germanófilo. No meio do tumulto agitado e emocional,

ergue-se uma voz serena e fria: a de Brito Camacho. Em sucessivos artigos na Luta, Camacho sustenta repetidamente uma

tese nacional: reafirme-se a aliança

inglesa; cumpra-se o que a Inglaterra nos solicitar, desde que o faça

oficialmente em nome da aliança, e invocando-a; enquanto nada nos for pedido,

mantenhamos e defendamos uma estrita

neutralidade. Escrevendo como homem de Estado que possui a visão histórica das

forças externas que actuam em torno do país, Brito Camacho repisava que não

devíamos ir «para a guerra sem expressa

solicitação da nossa aliada, porque nem seria patriótico impormo-nos tão grande

sacrifício por mero diletantismo militar, nem seria correcto que pretendêssemos

impor à Inglaterra serviços que ela tivesse por dispensáveis» [7]. E

aos argumentos dos intervencionistas Camacho respondia: a Holanda estava

neutral, possuía domínios ultramarinos, e não ia decerto perder estes por se

haver mantido neutral; a Espanha também proclamava a neutralidade, e sem dúvida

não deixaria por esse facto de pertencer ao futuro organismo da paz; e além

disso haveria tanto interesse em que nos tornássemos membros daquele? Esta

posição de neutralidade portuguesa era aquela que já Pombal e D. João VI,

perante as querelas europeias, haviam procurado defender; mas a exaustão do

tesouro e a falta de forças militares não o haviam permitido. Repetia-se agora

o mesmo desastre: não possuíamos forças armadas que pudessem defender e impor a

nossa neutralidade. Assim o declarava o ministro da Guerra na tribuna do

Parlamento. E para que não houvesse qualquer dúvida, referindo-se ao exército,

afirmava: «não digo que tem pouco, digo

que não tem nada» [8].

Um aspecto, todavia, importava considerar: a vizinhança que tínhamos em África

com territórios alemães. Recomendava Brito Camacho que se organizassem e

enviassem expedições militares ao ultramar: combatendo aí os alemães,

defenderíamos o que era nosso e do mesmo passo prestávamos preciso auxílio à

nossa aliada, dispensando-a de distrair tropas da Europa para África. E Camacho

dizia «mal de nós se precisássemos amanhã

de prover à defesa do nosso território, no continente ou no ultramar, e não

pudéssemos fazê-lo porque os nossos soldados andavam combatendo noutra parte!» [9].

Por virtude desta posição nacional e independente sofreu Camacho os mais

acerbos ataques dos partidos; e estes não hesitaram mesmo perante a injúria

pessoal. Era de grande violência a campanha intervencionista

na imprensa que obedecia a Bernardino Machado ou Afonso Costa; João Chagas

ameaçava demitir-se e vinha a Lisboa, e com frenesi falava a todos os

principais vultos da política na necessidade da entrada de Portugal na guerra.

Em fins de 1914 caía o governo, e Freire de Andrade abandonava os Estrangeiros.

Em Londres, Teixeira Gomes, muito mais ponderado que Chagas, sentia-se

inquieto. Desabafava: «a nacionalidade

portuguesa poderá sair desta crise mais forte; mas também pode sair moribunda;

e também pode desaparecer. O que há de profundamente doloroso nesta perspectiva

é a convicção de que seria fácil alcançar o primeiro dos três resultados e

tudo parece encaminhar-se para os dois últimos, só porque meia dúzia de homens

não querem entender-se em um assunto que lhes não afecta os interesses partidários

nem particulares: a política internacional» [10].

Encarando o problema no plano nacional e não partidário, Teixeira Gomes dizia a

Brito Camacho: «a minha correspondência

para o ministério, quando for conhecida, provará que fiz tudo para evitar que

entrássemos em guerra, provará mais que tornada a nossa cooperação inevitável

não consenti que ela se realizasse sem que a Inglaterra formalmente invocasse a

aliança, única forma de podermos auferir daí, no futuro, algumas vantagens» [11].

Sir Edward Grey, apavorado com a precipitação portuguesa, continuava a

recomendar prudência, e a manifestar o desejo de que não entrássemos na guerra;

às levianas ofertas portuguesas respondia que guardássemos o nosso exército e a

nossa marinha para nos defendermos, no continente e no ultramar, visto que, em

apertos na Europa, não poderia a Inglaterra fazê-lo; e esta, de Portugal,

apenas requeria alguns pequenos serviços, discretos e não incompatíveis com a

neutralidade [12].

Esta posição da Grã-Bretanha era perfeitamente correcta; e correspondia à

conduta defendida por Brito Camacho. Mas nas esferas políticas ganhavam terreno

os intervencionistas a todo o preço:

e queriam impor à Inglaterra a ida de uma missão militar portuguesa a Londres.

E quando a França e a Grã-Bretanha nos solicitaram a cedência de alguma

artilharia, respondemos que apenas satisfaríamos o pedido se o armamento fosse

acompanhado de uma divisão de infantaria. Ficaram contrariados os embaixadores

de França e da Inglaterra; e o adido militar francês, sugeria cortesmente que

as nossas tropas não estavam treinadas, nem organizadas, insinuando assim a sua

perfeita inutilidade. Mas a campanha intensificava-se; e ganhava terreno na

imprensa partidária, depois de um artigo do major Sá Cardoso, a ideia do envio

de tropas para França. Com a nova administração, ficavam senhores do governo os

intervencionistas.

|

| Infantaria portuguesa em França. |

Já havíamos sido atacados em África pelos alemães, e com estes travado duros combates. Mas não fora declarada a guerra. Apesar de tudo, a opinião pública não lhe era favorável. Em Janeiro de 1915, o governo é derrubado pela ditadura do general Pimenta de Castro. Este continua na aparência a política anterior: abastece navios ingleses em portos nossos, permite o trânsito de tropas britânicas, presta outras pequenas ajudas: mas não agrava a política intervencionista. Mas em Maio de 1915 há novo movimento revolucionário. Constitui-se um governo de guerra: chama-se João Chagas à presidência: mas um atentado inibe-o de assumir funções. Para os Estrangeiros entra Augusto Soares; a Guerra é confiada a Norton de Matos. A todo o custo, queremos declarar a beligerância: era uma obsessão. Mas Sir Edward Grey é peremptório: se quisermos declará-la, «façamo-lo por motivos exclusivamente nossos e jamais invocando a aliança» [13]. Em resposta, Augusto Soares alega as reclamações alemãs contra actos nossos, os ataques das tropas germânicas da Damarlândia, o fornecimento de armas à África do Sul, o combate de Naulila, e tudo o ministro atribui ao facto de sermos aliados da Inglaterra [14]. Esta argumentação, obviamente especiosa, não impressiona Grey; a verdade é que, sem embargo de todos aqueles factos, a Alemanha não declarara guerra a Portugal: e assim apenas por motivos exclusivamente portugueses poderemos nós declará-la. Era necessário um pretexto, portanto; e esse encontrámo-lo na apreensão dos navios mercantes alemães surtos no Tejo. No mês de Fevereiro de 1916 requisitámos os barcos; e em Março a Alemanha afirmava-se em estado de guerra com Portugal. Era a vitória dos intervencionistas. Alexandre Braga propõe um governo nacional: era a união sagrada. Na verdade, porém, o ministério era composto apenas de democráticos e evolucionistas: presidia António José de Almeida; Augusto Soares e Norton de Matos continuavam nos Estrangeiros e na Guerra; Afonso Costa entrava para as Finanças. Por vontade própria, e coerentes com a atitude anterior, excluíam-se os unionistas de Camacho, e os socialistas e monárquicos. O partido da guerra celebrou o triunfo; e em Paris Chagas exclamava: «aleluia» [15]. E do facto tiravam os intervencionistas conclusões de tocante candura: os aliados eram convidados a almoço no Quai d’Orsay, e «assim Portugal entra pela primeira vez no consórcio da Entente»; Portugal era tratado amigavelmente no Figaro e isso considerava-se uma das «surpresas da guerra»; quando Chagas subia numa manhã as escadas do Quai d’Orsay, era «Portugal que subia a uma das eminências da sua história»; e perante um telegrama de cortesia do Chefe do Estado francês, em que se faziam votos pela glória de Portugal, comentava-se que «era a primeira vez, há alguns séculos, que a glória de Portugal é uma palavra em documentos internacionais» [16]. Não o entendia assim, porém, a massa popular, e nesta não tem eco o triunfo dos intervencionistas.

|

| Ver aqui |

Segue-se a

nossa participação activa. Afonso Costa e Augusto Soares deslocam-se a Londres

e Paris para concertar pormenores; organiza-se e envia-se para França o Corpo Expedicionário Português; e até ao

fim das hostilidades não cessam os nossos sacrifícios. Era o «anseio de evidência mundial que tinha

impulsionado o desejo de intervir na luta»; e não foi viável conduzir o

nosso esforço em termos devidos porque o escol era alheio à vida colectiva da

nação, ou não traduzia aquele mínimo de convergência indispensável perante os

mais altos interesses nacionais [17].

A incapacidade do governo e a resistência passiva da opinião pública provocaram

novo golpe de Estado: em Dezembro de 1917, Sidónio Pais assumia o poder: e

Bernardino Machado, Afonso Costa, Augusto Soares, Norton de Matos, João Chagas,

outros mais, eram exilados ou afastados. Foi modificada a política de guerra:

não nos retirámos das hostilidades: mas o C.E.P. deixou de ser reforçado e

arrastou desde então uma existência apagada e inútil. Um instante de prestígio

fugaz: em 9 de Abril de 1918 as forças portuguesas foram severamente batidas no

Lis: mas o comportamento dos soldados

foi galhardo. Entretanto, continuámos a reforçar as nossas posições em África;

e para as defender não oferecia o sentimento nacional qualquer resistência.

Feita a

paz, procedeu-se ao saldo dos sacrifícios de Portugal. Escreve um professor

eminente: expedições para a África de 34 600 brancos, a que foram

associados 19 500 soldados pretos; fornecimento aos aliados de 30 000

espingardas, 15 milhões de cartuchos, 56 bocas de fogo, 14 400 granadas;

cedência de 157 233 toneladas de navegação à Inglaterra e permissão para

serem utilizados os nossos portos; manutenção de matérias-primas e géneros

alimentícios; entre mortos, feridos e inutilizados, perdemos em França 14 623

soldados, e em África 21 000; perda de cerca de 100 000 homens por

invasão ou subversão dos territórios [18].

Em compensação, a Portugal foi

reconhecido o direito de pertencer à comissão que organizaria a Sociedade das

Nações, à de Portos e Vias, à de Reparações – e recebemos a minúscula

povoação de Kionga, ao norte de Moçambique, que os alemães nos haviam tomado.

Foi tudo: e era nada. E enquanto negociávamos em Paris, assassinava-se em

Lisboa o presidente Sidónio Pais, surdia uma revolução em Santarém, proclamava-se

a monarquia do norte. Como no Congresso

de Viena, também em Paris éramos tratados de sub-aliados [19].

|

| A Assinatura da Paz na Sala dos Espelhos (pormenor do quadro de William Orpen). Afonso Costa surge retratado de pé, o segundo à esquerda). |

|

| Galeria dos Espelhos no Palácio de Versalhes. |

Como nas

guerras europeias anteriores – dos sete

anos, de sucessão de Espanha, campanha do Rossilhão, guerras napoleónicas – também no

conflito europeu de 1914-1918 fez Portugal sacrifícios pesados. E contudo não

tínhamos nenhum interesse vital afectado na Europa, e que portanto devêssemos

defender. Mas não soubemos proclamar uma neutralidade, que por outro lado não

poderíamos fazer respeitar, dada a nossa extrema fraqueza económica e militar;

apenas para satisfação de lutas partidárias internas e em obediência cândida e

cega a ideologias que não eram nossas, envolvemo-nos no conflito contra a vontade

dos seus principais condutores; e apresentámos continuamente, perante

terceiros, o espectáculo da divisão política, da desagregação administrativa,

da ingenuidade na acção internacional. Chagas, o grande paladino da intervenção,

e que considerava esta uma aleluia,

viu desfeitas as suas ilusões. E em 1918 escrevia: «ontem, o parlamento francês celebrou já a apoteose dos aliados da

França. Falou-se em todos: não se falou em nós. De resto é de toda a evidência

que existe o propósito de ocultar o caso de Portugal, como um caso triste que é

discordante no conjunto da vitória» [20].

E, com efeito, no fecho da luta beneficiámos rigorosamente de coisa nenhuma.

(In Franco Nogueira, As Crises e os Homens, Livraria Civilização Editora, 2.ª edição, 2000, pp. 238-244).

[1] João Chagas, Diário, I, 147.

[2] João Chagas, Diário, I, 159.

[3] João Chagas, Diário, I, 157.

[4] João Chagas, Diário, I, 255.

[5] Teixeira Gomes, Correspondência, I, 195.

[6] Diário das Sessões, 8 de Novembro de 1916.

[7] Brito Camacho, Portugal na Guerra, 110-111.

[8] Brito Camacho, ob. cit., 156.

[9] Brito Camacho, ob. cit., 124.

[10] Teixeira Gomes, Correspondência, I, 212.

[11] Teixeira Gomes, ob. cit., 216-217.

[12] Freire de Andrade, carta de 11-12-1914.

[13] História de Portugal, ed. de Barcelos, VII, 501.

[14] Livro Branco, doc. 300. Também carta de Teixeira Gomes a Augusto

Soares, Correspondência, II, 54.

[15] João Chagas, Diário, II, 217. Comentando a intervenção,

escrevia Agostinho de Campos: «A verdade

é que alguns dos nossos mais fogosos intervencionistas estavam convencidos de

que a beligerância portuguesa era vantajosa, primeiro e com certeza, para o seu

partido; depois e talvez, para a sua pátria». Agostinho de Campos, Portugal em Campanha, 240.

[16] João Chagas, Diário, II, passim.

[17] História de Portugal, ed. de Barcelos, VII, 505. Em Rescaldo da Guerra, Brito Camacho faz

uma lúcida análise dos erros e leviandades cometidas.

[18] Professor Hernâni Cidade, em História de Portugal, ed. de Barcelos,

VII, 521-522.

[19] Saliente-se que, também como em

Viena, o representante inglês na conferência de Paris, Balfour, envidou todos

os esforços para que fossem satisfeitas as reclamações portuguesas. A Europa

continental, porém, julgou de outro modo.

.jpg)

%20(1).jpg)

.jpg)

.png)