Escrito por Hannah Arendt

«Na

Alemanha, antes de Hitler ter chegado ao poder, o movimento em direcção ao

planeamento tinha já avançado muito. Importa recordar que, algum tempo antes de

1933, a Alemanha chegara a um estado tal que tinha de ser governada ditatorialmente. Ninguém punha em dúvida que a democracia havia ruído e que os

democratas sinceros como Bruning, já não poderiam governar melhor do que

Schneider ou Von Papen. Hitler não precisou de destruir a democracia; bastou-lhe instalar-se nas suas ruínas para, no momento mais

crítico, receber o apoio de muitos que, embora o detestassem, acreditavam ser

ele o único homem com força suficiente para fazer alguma coisa.»

Frederico Hayek («O Caminho para a Servidão»).

«Relativamente

à atitude de Heidegger face à perseguição dos seus colegas judeus, é preciso na

verdade estabelecer matizes. Em particular no que concerne aos professores de

Freiburg, von Hevesy e Fränkel, especialistas de reputação mundial

respectivamente em Química (Prémio Nobel 1943) e Filologia Clássica. Nos

arquivos gerais de Karlsruhe, encontra-se uma carta de Martin Heidegger ao

conselheiro ministerial Fehrle, de 12 de Julho de 1933, na qual ele toma a

defesa dos dois cientistas a fim de não serem expulsos do serviço público.

Heidegger sublinha, por um lado, o grande prestígio dos dois professores nas

suas disciplinas respectivas na opinião do mundo científico, incluindo no estrangeiro

e, por outro lado, afirma que "seriam judeus ilustres de carácter exemplar (Sie sein edle Juden von vorbildlichem

Charakter)". Os seus argumentos perante as autoridades ministeriais

consistem em dizer que a exclusão definitiva poderia causar um forte prejuízo

para a boa reputação da ciência alemã no estrangeiro, particularmente nos meios

intelectuais dominantes e politicamente influentes. A defesa destes dois casos

particulares, sublinha Heidegger, não deve ser considerada como uma recusa das

disposições gerais para com os docentes judeus. Ao contrário, ele assume a sua

atitude mesmo estando “plenamente consciente da necessidade de aplicar

incondicionalmente a lei relativa à reorganização do serviço público”; ele toma

somente em consideração os prejuízos que a exclusão poderia causar “ao necessário

reforço, a nível mundial, do prestígio da ciência alemã, ao novo Reich e à sua missão”».

Victor

Farías («Heidegger e o Nazismo»).

«Na vida do judeu, incorporado como parasita no meio de outras nações e de outros Estados, existe um traço característico, no qual Schopenhauer se inspirou para declarar, como já mencionámos: “O judeu é o grande mestre da mentira”. A vida impele o judeu para a mentira, para a mentira incessante, da mesma maneira que obriga o homem do Norte a vestir roupas quentes.

A sua vida, no seio de povos estranhos, só pode perdurar se ele conseguir despertar a crença de ser o representante, não de um povo, mas de uma “comunhão religiosa”, muito embora singular.

Mas isto é a primeira das suas grandes mentiras.

(...) Numa sequência lógica, amontoam-se sempre novas mentiras sobre a grande mentira inicial, a saber: que o judaísmo não é uma raça, mas uma religião. A mentira estende-se igualmente à questão da língua dos judeus; esta não lhes serve de veículo para a expressão, mas sim de máscara para os seus pensamentos. Quando fala francês, o seu modo de pensar é judeu; ao recitar versos em alemão ele exprime somente o carácter da sua nacionalidade.

Enquanto o judeu não se torna senhor dos outros povos é forçado, quer queira quer não, a falar a língua deles.

Porém, assim que eles ficassem seus vassalos, teriam de aprender todos um idioma universal (por exemplo, o esperanto!) a fim de assim poderem ser dominados mais facilmente pelo judaísmo.

Os Protocolos dos Sábios de Sião, tão detestados pelos judeus, mostram, de maneira incomparável, a que ponto a existência desse povo é baseada numa mentira ininterrupta. “Tudo isto é falsificado”, geme sempre de novo o Frankfurter Zeitung, o que constitui mais uma prova de que tudo é verdade. Tudo o que muitos judeus talvez façam inconscientemente, acha-se aqui claramente desvendado. Mas o ponto essencial é que não importa de modo algum saber que do cérebro judeu provêm tais revelações. O ponto decisivo é a maneira pela qual essas revelações tornam patentes, com uma segurança impressionante, a natureza e a actividade do povo judeu nas suas relações íntimas, assim como nas suas finalidades. A melhor crítica desses escritos é fornecida, todavia, pela realidade. Quem examinar a evolução histórica do último século sob o prisma deste livro, logo compreenderá também o clamor da imprensa judaica, pois no próprio dia em que o mesmo for conhecido de todo o povo, estará evitado o perigo do judaísmo.»

Adolf Hitler («Meín Kampf»).

«Os juízos

da aristocracia fundam-se numa boa musculatura, numa saúde florescente e no que

para isto contribui: a guerra, as aventuras, a caça, a dança, os jogos e

exercícios físicos e em geral tudo o que implica uma actividade robusta, livre e

alegre. Muito pelo contrário na classe sacerdotal; tanto pior para ela. Os

sacerdotes são os inimigos mais malignos;

porquê? Porque são os mais impotentes. A impotência faz crescer neles um ódio

monstruoso, sinistro, intelectual e venenoso. Os grandes vingativos, na

história, foram sempre sacerdotes, e nada se pode comparar com o engenho que o

sacerdote desenvolve na sua vingança. A história da humanidade seria uma coisa

insípida sem o engenho com que o ameaçaram os impotentes. Ponhamos o exemplo

mais notável. Tudo o que na Terra se fez contra os "nobres", os

"poderosos", os "senhores", os "governantes" não

se pode comparar com o que fizeram os judeus.

Os judeus vingaram-se dos seus dominadores por uma radical mudança dos valores

morais, isto é, com uma vingança

essencialmente espiritual. Só o povo de sacerdotes podia obrar assim. Os

judeus, com uma lógica formidável, atiraram por terra a aristocrática equação

dos valores "bom", "nobre", "poderoso",

"formoso", "feliz", "amado de Deus". E, com o

encarniçamento do ódio afirmaram: "Só os desgraçados são bons; os pobres,

os impotentes, os pequenos, são os bons; os que sofrem, os necessitados, os

enfermos, são os piedosos, são os benditos de Deus; só a eles pertencerá a

bem-aventurança; pelo contrário, vós, que sois nobres e poderosos, sereis por

toda a eternidade os maus, os cruéis, os cobiçosos, os insaciáveis, os ímpios,

os réprobos, os malditos, os condenados..." Todos sabem quem foi que

recolheu a herança destas apreciações judaicas... E recordo aqui o que noutro

lugar (Para além do bem e do mal, a

fl. 195) disse: Que com os judeus começou a emancipação

dos escravos na moral, esta emancipação que tem já vinte séculos de

história e que já hoje perdemos de vista por ter triunfado completamente.»

Frederico Nietzsche («A Genealogia da Moral»).

«(...) o

judeu começa de repente a ser liberal, começando a sonhar com a necessidade do

progresso humano. Pouco a pouco transforma-se no arauto de uma nova época.

Porém, ele está é a destruir cada vez mais os fundamentos de uma economia

verdadeiramente útil ao povo. Pelo processo das sociedades de acções, vai

penetrando nos círculos da produção nacional, faz desta um objecto mais

susceptível de compra e traficância, roubando assim às empresas a base da

propriedade pessoal. Por isso, surge entre o patrão e o empregado aquele

distanciamento que origina a ulterior luta política de classes.

Cresce

assim a influência dos judeus em matéria económica, além da bolsa, e isso com

assombrosa rapidez. Torna-se proprietário ou controlador das forças de trabalho

do país.

Para

consolidar a sua posição política, tenta destruir as barreiras raciais e de

cidadania, que mais do que tudo o embaraçam a cada passo. Para atingir tal fim,

luta com a sua resistência típica pela tolerância religiosa, encontrando na

franco-maçonaria, que caiu inteiramente em seu poder, um excelente instrumento

para combater o que não lhe convém e realizar as suas aspirações. Os círculos

governamentais, assim como as camadas superiores da burguesia política e

económica caem nas suas armadilhas, guiados por fios maçónicos, porém mal se

apercebem disso.

Só o

verdadeiro povo, ou melhor, a classe que, despertando, luta pelos seus próprios

direitos e pela sua liberdade, não pode ser conquistado por esse meio,

principalmente nas suas camadas mais profundas. Essa, porém, é a conquista mais

indispensável. O judeu sente que a sua ascensão a uma posição dominadora só se

tornará possível quando existir à sua frente um “precursor”, e este pensa ele

descobrir não entre a burguesia mas nas camadas populares. Não se pode,

entretanto, conquistar fabricantes de luvas e tecelões com os frágeis processos

da franco-maçonaria, tornando-se obrigatório introduzir, nesse caso, meios mais

rudes e grosseiros, porém não menos enérgicos. Como segunda arma ao serviço do

judaísmo, existe, além da franco-maçonaria, a imprensa. Com muito afinco e

muita habilidade, ele apodera-se deste orgão de propaganda e começa lentamente

a enlaçar toda a vida oficial, a dirigi-la, a empurrá-la, tendo a facilidade de

criar e superintender aquela potência que, sob a denominação de “opinião

pública”, é hoje mais bem conhecida do que há algumas décadas. Com isso tudo,

apresenta-se sempre como animado por uma infinita sede de saber, elogia todo o

progresso, sobretudo aquele que acarreta a ruína dos outros, pois só julga todo

o saber e toda a evolução na medida em que lhe facilitam a propaganda da sua

raça. Quando falta esse objectivo, torna-se inimigo encarniçado de toda a luz e

de toda a verdadeira civilização. Desse modo, utiliza todo o saber adquirido

nas escolas alheias, única e simplesmente ao serviço da sua raça.»

Adolf Hitler («Meín Kampf»).

«As

transformações administrativas adoptadas por Heidegger foram completadas por

uma série de medidas tendentes a mudar a vida dos estudantes cujos hábitos, até

1933, consistiam em levar uma vida fácil sem outro fim que não fosse o sucesso

profissional e material – preocupação considerada decadente e individualista. O

encarniçamento com que o reitor Heidegger vai assumir esta tarefa, numa

Universidade cujos estudantes eram, na sua esmagadora maioria, procedentes das

classes médias e da burguesia, é um sinal da sua decisão de impor o programa

nacionalista na sua variante populista mais radical. Wolfgang Kreutzberger pôs

a claro o que, na origem social dos estudantes de Freiburg, conspirava contra a

decisão do reitor. Com efeito, a participação real dos estudantes nos trabalhos

voluntários foi fraca. A maior parte dos que aderiram a esta iniciativa

pertencia às classes mais desfavorecidas, e punha frequentemente como condição

da sua participação que os trabalhos que lhes fossem confiados tivessem alguma

relação com a sua formação profissional; ao mesmo tempo, recusava toda a

espécie de “trabalho sujo”. Os que “se empenhavam” estavam, na maior parte dos

casos, muito menos inclinados a identificar-se com a classe operária, do que

estavam influenciados por ideias anti-internacionalistas e antipacifistas que

não coincidiam necessariamente com as convicções nacionais-socialistas.

%20(1).jpg)

Heidegger

via nesta transformação do mundo estudantil – que se realizaria graças aos seus

laços concretos com o mundo dos trabalhadores – o cumprimento de um dos pontos

do programa do grupo SA. Isso transparecia claramente no seu discurso de 26 de

Novembro de 1933. O Estudante Alemão como

Trabalhador, pronunciado por ocasião da festa da matrícula. A cerimónia e o

discurso do reitor Heidegger foram comentados e retransmitidos por uma vasta

cadeia de emissores de Frankfurt, Freiburg, Trier, Colónia, Estugarda e

Mühlacker. O novo estudante não tira, afirma ele, a sua especificidade somente

da sua entrada na Universidade ou dos laços estabelecidos, através dela, com o

Estado, mas da sua integração “no serviço do trabalho, nas SA”. “O novo

estudante alemão passa hoje pelo serviço do trabalho, ele está nas SA”. O

verdadeiro sentido do serviço do saber é integrar o estudante na “frente dos

trabalhadores”. E é somente sendo ele próprio um “trabalhador” que o estudante

se pode ligar autenticamente com o Estado, “porque o Estado nacional-socialista

é o Estado do trabalho”. Este discurso que tem mais o carácter de uma

declaração de princípio, encontra o seu complemento explicativo no artigo “O

apelo ao serviço do trabalho”, publicado pelo jornal dos estudantes em 23 de Janeiro de 1934. De passagem, anotemos que este artigo se encontra associado a

um outro que defende o auto-de-fé dos livros organizado pelos superiores

políticos imediatos dos que editavam esta Deutsche

Studentenzeitung. Os fogos ateados para queimar os livros “escritos por

judeus são fogos contra delinquentes intelectuais, não se extinguirão antes do último dos seus escritos ser transformado em cinzas, do último dos

parasitas que os escreveu ser internado num campo de trabalho e desses animais

terem sido tosquiados e lavados”».

Victor

Farías («Heidegger e o Nazismo»).

«A ausência

de regras formais absolutas na moral colectivista não significa decerto que não

haja hábitos individuais que uma comunidade colectivista encorajará e outros

que desencorajará. E mostrará até muito maior interesse do que uma sociedade

individualista pelos hábitos de vida dos indivíduos. Para se ser membro útil de

uma sociedade colectivista é necessário possuir qualidades bem definidas que

devem fortalecer-se por uma prática constante. Se lhes chamamos “hábitos úteis”

e não as podemos definir como “virtudes morais” é porque o indivíduo nunca os

poderá tomar como regras que coloca acima das ordens estritas que recebe nem

deixar que eles se tornem um obstáculo à realização de qualquer objectivo que a

sua comunidade se proponha. Apenas servem, portanto, para preencher os

intervalos entre o cumprimento das ordens recebidas ou entre os esforços para

alcançar as finalidades determinadas e nunca podem justificar um conflito com a

vontade da autoridade superior.

A diferença

entre as virtudes que num sistema colectivista continuarão a ser bem vistas e

aquelas que terão de desaparecer fica bem ilustrada com a comparação entre as

virtudes que até os seus piores inimigos reconhecem aos alemães, ou, antes, aos

“prussianos típicos”, e aquelas que geralmente se lhes negam e são as que os

ingleses justificadamente se orgulham de possuir. Poucas pessoas poderão negar

que os alemães são, de um modo geral, trabalhadores disciplinados, íntegros até

ao fanatismo e enérgicos até à crueldade, conscienciosos e responsáveis em

todas as tarefas que empreendem, possuidores de um forte sentido da ordem, do

dever e da obediência à autoridade e se mostram muitas vezes dispostos a fazer

sacrifícios pessoais e correrem sérios perigos físicos. Tais predicados fizeram

dos alemães um instrumento eficaz para o desempenho das tarefas que lhes eram

destinadas e assim foram cuidadosamente educados no velho estado prussiano e no

novo Reich dominado pelos prussianos. O que geralmente se nega ao alemão típico

são as virtudes individualistas da tolerância e do respeito pelos outros e suas

opiniões, a independência de espírito, a rectidão de carácter e a coragem de

defender as suas convicções pessoais diante de um superior, virtude que os

alemães, conscientes de as não possuírem, designam por Zivilcourage; e ainda a consideração pelos fracos e enfermos e

aquele saudável desdém pelo poder que só uma velha tradição sabe criar.

Faltam-lhes também aquelas pequenas qualidades, mas bem importantes, que

facilitam as relações entre os homens numa sociedade livre: a amabilidade, o

sentido do humor, a modéstia pessoal, o respeito pela intimidade dos outros e a

confiança nas boas intenções dos que lhes são próximos.

Tais

virtudes, ao mesmo tempo que individualistas, são também eminentemente sociais,

virtudes que amenizam o convívio social e tornam menos necessário, e mais

difícil de impor, o controlo vindo de cima. Virtudes que só florescem onde predomina

o tipo da sociedade individualista ou comercial, não existem onde prevalece o tipo da sociedade colectivista ou militarista, diferença

que é, ou era, tão visível entre as diversas regiões da Alemanha como a existente

agora entre as concepções que governam toda a Alemanha e aquelas que são

características do mundo ocidental. Até há pouco tempo, pelos menos nas regiões

alemãs que mais influenciadas foram pelas forças civilizadoras do comércio – as

velhas cidades comerciais do sul e oeste e as da Liga Hanseática –, as concepções

morais eram muito mais semelhantes às dos povos ocidentais do que aquelas

que hoje predominam em toda a Alemanha.

Seria

todavia profundamente injusto considerar as massas desse povo dominado pelo

totalitarismo como desprovidas de sentido ético só porque dão o seu apoio

incondicional a um sistema que nos aparece como a negação da maior parte dos

valores morais. Para a maioria dos alemães, o contrário é que, provavelmente,

será verdadeiro: a intensidade das emoções morais que estão por detrás de um

movimento como o nazismo ou o comunismo só pode talvez ser comparável às dos

grandes movimentos religiosos da história. Uma vez que se aceite que o

indivíduo é apenas um instrumento destinado a servir as finalidades determinadas

por uma entidade superior que se apresenta com o nome de sociedade ou nação,

grande parte daquelas características dos regimes totalitários que nos

horrorizam, aparecem como um corolário inevitável. Do ponto de vista

colectivista, a intolerância e supressão brutal dos dissidentes, o total

desprezo pela vida e pela felicidade dos indivíduos são consequências fundamentais

e iniludíveis daquela premissa. O colectivista é capaz de reconhecer o que

acabamos de mostrar mas não deixará de, ao mesmo tempo, afirmar que o seu

sistema é superior àquele em que os interesses, a que chama “egoístas”, dos indivíduos

podem impedir a completa realização dos fins que a comunidade se propôs. Quando

os filósofos alemães repetidamente nos apresentam como sendo em si mesma imoral

a luta pela felicidade individual e como digno de todos os louvores o

cumprimento de um dever que nos é imposto, fazem-no com total sinceridade

embora isso seja incompreensível para quem formou a sua personalidade segundo

diferentes concepções.

.jpg)

Sempre que

há um fim comum que ultrapassa tudo e tudo domina, deixa de haver lugar para

quaisquer valores éticos ou quaisquer regras de carácter geral. Até certo

ponto, todos nós temos a experiência disso quando, como agora acontece, nos

encontramos em guerra. Mas até quando assim nos encontramos em guerra, e

correndo aqui, em Inglaterra, os maiores perigos, a experiência é apenas uma

aproximação ainda distante do totalitarismo pois apenas uma reduzida parte dos

nossos valores foram sacrificados ao serviço da finalidade única. Sempre que

umas tantas finalidades específicas dominem a totalidade da sociedade, é

inevitável que a crueldade se torne em certos casos um dever, que se considerem

meras questões de expediente coisas que revoltam todos os nossos sentimentos

como fuzilarem-se reféns e abaterem-se velhos e doentes, que desalojar e

desterrar pessoas constitua um recurso da política que toda a gente, à

excepção das vítimas, aprova, que se tomem a sério sugestões como a do “serviço

militar obrigatório com fins educativos para as mulheres”. Aos olhos do

colectivista, actos como estes servem sempre uma finalidade que, só por si, os

justifica pois não há quaisquer direitos ou valores do indivíduo que possam

constituir obstáculos à realização do objectivo comum da sociedade.

Se para as “massas”

de cidadãos dos Estados totalitários é a dedicação desinteressada por um ideal,

seja-nos ele embora repugnante, que as leva a aprovar e até a executar actos como

esses, o mesmo se não poderá dizer dos homens que orientam tal política. Para

ser um colaborador útil de um governo totalitarista, não basta que um homem

esteja preparado para aceitar as justificações mais artificiosas das acções

mais vis; é preciso que também esteja activisticamente disposto para quebrar

todas as regras morais a que sempre obedeceu caso isso seja necessário ao fim

que é imposto. E como é o chefe supremo quem determina sozinho todos os fins,

os seus instrumentos, os homens que são seus instrumentos, não podem ter

convicções morais próprias. Acima de tudo, devem eles entregar-se sem reservas

à pessoa do chefe; e para isso, é essencial que sejam totalmente destituídos de

princípios e literalmente capazes de tudo. Não podem ter ideais que visem

realizar, nem ideias sobre o que é certo ou errado que possam interferir nas

determinações do chefe. Assim se vê como, nos lugares de poder, pouco há que

possa atrair aqueles que tenham ainda as convicções morais que noutros tempos

guiaram os povos europeus, poucas são as compensações para os aspectos

desagradáveis das tarefas que é preciso cumprir, poucas oportunidades existem

para a realização das ambições mais idealistas, poucas recompensas se oferecem

pelos riscos que, sem dúvida, se correm e pelo sacrifício da maior parte dos

prazeres da vida privada e da independência pessoal que os cargos de responsabilidade

sempre implicam. Os únicos gostos satisfeitos são o gosto pelo poder em si, o

prazer de ser obedecido e o orgulho de fazer parte de uma máquina eficaz e

imensamente poderosa que assegura sempre um lugar na primeira fila.

Para os

homens bons – segundo os nossos padrões – pouca sedução podem pois exercer os

lugares de chefia na máquina totalitária. Mas aos homens cruéis e sem escrúpulos

oferece ela óptimas oportunidades. Haverá sempre tarefas, em si mesmas

repugnantemente vis, mas cuja execução é posta ao serviço de um fim mais

elevado e que exigem a mesma perícia e eficácia de quaisquer outras. E como quem

estiver ainda ligado à moral tradicional terá repugnância em as aceitar, quem

se prontificar a fazê-lo tem assegurado o caminho da promoção e do poder. São

inúmeras as situações oferecidas por uma sociedade totalitária que exigem a

prática da crueldade e da intimidação, da mentira propositada e da espionagem

ou vigilância denunciadora. Nem a Gestapo, nem a administração de um campo de

concentração, nem o Ministério da Propaganda, nem os S. A. e os S. S ou seus

equivalentes italianos e russos, são lugares adequados à expressão de sentimentos

humanitários. São essas, todavia, as instituições que se encontram na estrada

que conduz aos lugares mais elevados nos Estados totalitários.»

Frederico Hayek («O Caminho para a Servidão»).

«Com o

abandono do padrão-ouro perdeu-se aquela simplicidade que fazia do dinheiro um

instrumento da justiça; com o abandono da correspondência entre a quantidade da

moeda e a quantidade das mercadorias, perdeu-se o que fazia do dinheiro um

instrumento da liberdade; com a paridade flexível, perde-se agora a projecção

na economia da existência das pátrias.

Perde-se a

projecção na economia da existência das pátrias, dizemos, e perde-se a imediata

evidência que a economia dá a cada um da necessidade dessa existência. Trata-se

de uma realidade essencial mas a que os teorizadores da ciência económica,

estranhamente, nunca atenderam, antes vendo na existência de diferentes

repúblicas um obstáculo ao perfeito funcionamento do sistema da economia. O

próprio von Mises é um exemplo desta estranha atitude. Muitas vezes utiliza

ele, para fazer valer os seus argumentos ou apenas os explicitar, a hipótese de

uma república mundial que acompanha de declarações atribuindo à existência das

nações, à divisão do mundo em diferentes entidades nacionais e ao nacionalismo,

a causa dos clamorosos erros que denuncia na economia contemporânea, como seja

o ódio – a expressão é dele – ao

padrão-ouro. É possível explicar esta atitude do grande teorizador pelas

perturbações da época em que viveu e o sujeitaram a muitas espécies de

atribulações e sofrimentos não apenas vividos – o exílio e a pobreza, por

exemplo – mas também intelectuais. Era em nome do nacionalismo alemão ou

aurindo suas forças no nacionalismo russo, que via instaurar-se o

intervencionismo socialista.

De certo

modo, esta posição de von Mises corresponde à imagem também mundialista que

Adam Smith formava do dinheiro e do comércio, ele que via a economia como um

sistema que sucedera ao da agricultura. Diz, por exemplo, que o “ouro circula

entre os países comerciantes como a moeda circula dentro de cada país: pode

considerar-se a moeda da grande república mundial do comércio”.

Tais

posições têm, por sua vez, equivalência na banalizada convicção popular de que “o

dinheiro não tem pátria”.

Ora a

verdade é que de nada, como do dinheiro, se pode com mais razões afirmar que

tem pátria. Sem a variedade das moedas nacionais, não haveria troca e mercado

do dinheiro, e desapareceria o último e mais resistente instrumento, que é o

câmbio, para, abandonados os outros padrões, conhecer ou apreciar o poder

aquisitivo da moeda e defender as populações das arbitrariedades, então

definitivamente instaladas no intervencionismo, dos sucessivos e sempre

ocasionais governantes.

Dissemos

também que se perdeu, com o abandono do padrão-ouro, a simplicidade que fazia

do dinheiro um instrumento da justiça. Com efeito, ligada ao ouro e

identificada com a mercadoria que o ouro é, a apreciação ou o preço da moeda

torna-se patente e imediatamente acessível a todos os homens, desde os que se

encontram no mais recôndito rincão do globo até aos mais envolvidos no

turbilhão das grandes metrópoles, desde os mais incultos até aos mais doutos.

Todos eles igualmente sabem estabelecer a relação das mercadorias que cada um

possui com a mercadoria universal presente no dinheiro e, através dela, com

todas as mercadorias existentes. Cada um sabe, pois, o que possui ou lhe

pertence, e a justiça consiste, como já vimos e conforme Platão estabeleceu, em

reconhecer o que pertence a cada um. Ao mesmo tempo, dando a cada coisa privada

uma dimensão universal, estabelecendo a correspondência entre a propriedade, o

trabalho e a produção de todos os indivíduos, o dinheiro é, conforme disse já

Hegel, a real e concreta expressão da solidariedade universal dos homens.

Sem o

padrão-ouro, uma complexidade inextricável veio substituir a simplicidade que

ele representava e tornar possível multiplicar até ao infinito das abstracções

intelectuais, as propostas, as combinações e os cálculos que transformaram a

ciência económica num areal estéril onde os contabilistas encontram o seu

paraíso vazio e se entretêm a traçar fugazes caminhos que levam a nenhures. A

justiça fica separada da vida real das populações e da existência quotidiana

dos indivíduos e a economia torna-se um labirinto de crises permanentes que

ninguém consegue decifrar.

Dissemos,

finalmente, que, com o abandono da correspondência entre a quantidade da moeda

e a quantidade das mercadorias, se perde o que, depois de abandonado o

padrão-ouro, fazia do dinheiro um instrumento da liberdade. Com efeito,

abandonada aquela correspondência, o dinheiro deixa de oferecer à escolha dos

homens, consoante as suas carências, seus interesses e seus desejos, a

totalidade das mercadorias existentes. Trata-se, aqui, da liberdade de escolher

que é, decerto, uma forma inferior da liberdade, embora seja aquela que,

indispensável a todos os homens, a maioria deles unicamente conhece. Mas outra

forma de liberdade o dinheiro oferece: a de tornar possível o ócio, quer dizer,

o estado propício ao pensamento que é onde reside a insofismável liberdade.

Na

categoria do dinheiro se torna, pois, presente o fim da economia. Não é esse

fim, como pretenderam os que fizeram merecer à ciência económica a designação

de “melancólica ciência”, administrar a escassez das coisas, contabilizar o que

sempre será escasso para satisfazer as carências dos homens quando por

carências se entenderem as veleidades sem desígnio, os desejos sem conteúdo e

as ambições sem limite. O fim da economia é alcançar, no dinheiro, o

instrumento da liberdade. E porque este fim só se alcança no termo de cada

ciclo de articulação das categorias, porque cada ciclo é composto de trânsito e

de retorno, da categoria do dinheiro reverte a liberdade para todos os

momentos, fases e categorias dos sucessivos ciclos que, sem cessar, a

actividade económica transcorre e recorre.»

Orlando Vitorino

(«Exaltação da Filosofia Derrotada»).

.jpg)

«Não é

difícil privar a grande maioria das pessoas de um pensamento independente. Mas a

minoria que se mantém atenta e crítica, não pode deixar de ser silenciada. Vimos

já porque é que a coacção se não pode limitar a fazer aceitar o código moral

que alicerça o plano segundo o qual é comandada toda a actividade social. Uma

vez que grande parte desse código moral nunca será explicitada, uma vez que

grande parte da escala de valores que o condicionou só existirá implicitada na

planificação, a mesma planificação em cada um dos seus pormenores, o mesmo

governo em cada um dos seus actos, terão de ser sacrossantos e estar ao abrigo

de qualquer crítica. Se é preciso que o povo apoie sem hesitações o esforço

comum, deve para isso estar convicto de que não só o fim desejado mas também os

meios escolhidos são os mais correctos. A doutrina oficial, a que se forçam

todos a aderir, deverá conter todos os pontos de vista sobre os factos em que a

planificação se baseia. Deverá suprimir-se toda a possibilidade de refutação,

desde a crítica aberta até às fugazes expressões de dúvida susceptíveis de

abalar a confiança pública. Tal como se expõe no relatório dos Webbs sobre o

ambiente existente em todas as empresas russas: “No meio do trabalho, qualquer expressão

de dúvida ou sequer de receio quanto às possibilidades de êxito da planificação,

é considerado um acto de deslealdade e até de traição por causa dos efeitos que

poderá ter na boa vontade e dos esforços do restante pessoal”. E caso tais

expressões de dúvida ou simples receio se refiram, não ao êxito da empresa, mas a toda a

planificação social, deverão ser tratadas como sabotagem.

Tanto como

as ideias acerca dos valores, os factos e as teorias constituem matéria da

doutrina oficial. E todo o aparelho de comunicação e ensino, as escolas e a

imprensa, a rádio e o cinema, serão exclusivamente destinados à difusão das

opiniões que, verdadeiras ou falsas, fortificam a confiança nas decisões do

Estado; e toda a informação que possa suscitar dúvidas será escondida. O único

critério para decidir se uma informação deve ser publicada ou escondida, é o do

efeito que ela possa ter na fidelidade do povo ao regime. A situação em que se vive

num estado totalitário é, permanentemente e em todos os sectores, idêntica

àquela em que, nos Estados não totalitários, só se vive, durante os períodos de

guerra, em alguns sectores. Tudo o que possa suscitar dúvidas sobre a

competência do governo ou criar descontentamento, será escondido do povo. Serão

suprimidas todas as informações que forneçam meios de comparação com a situação

noutros países, que dêem indicações sobre possíveis alternativas para o caminho

agora empreendido, que sugiram falhas por parte do governo, não ter ele

cumprido as promessas que fez, não ter sabido aproveitar as oportunidades para

melhorar a situação. Com este condicionalismo, não haverá nenhum sector que não

esteja sujeito ao controlo sistemático da informação e onde não seja obrigatória

a uniformidade de opiniões.

Tudo isto

se aplica a tudo, até a campos aparentemente muito afastados dos interesses

políticos, designadamente a todas as ciências, mesmo as mais abstractas.

Compreende-se com facilidade, e a experiência só o tem confirmado, que, num

sistema totalitário, não seja permitida a busca desinteressada da verdade nas

disciplinas que, mais directamente ligadas aos problemas humanos, mais

directamente podem afectar as opiniões políticas: a história, o direito, a

economia. Nestas disciplinas, a defesa das doutrinas oficiais terá de

constituir o objectivo único. E na realidade, tornaram-se elas, nos países

sujeitos ao totalitarismo, as fábricas mais produtivas de mitos oficiais que os

chefes utilizam para guiarem os espíritos e as vontades de seus súbditos. Nada

admira que se chegue a pôr de lado, até como pretexto, a busca da verdade e

sejam as autoridades que decidem quais as doutrinas a ser ensinadas e

publicadas.

O controle

autoritário da opinião estende-se também a domínios que, à primeira vista,

parece não terem significado político. É muitas vezes difícil explicar porque é

que certas doutrinas são oficialmente proscritas e outras incentivadas, e é

curioso observar como estas preferências são semelhantes nos vários regimes

totalitários. A todos eles parece comum uma forte aversão pelas formas mais

abstractas do pensamento, aversão de que também participam, significativamente,

muitos dos colectivistas que há entre os nossos cientistas. Seja, por exemplo,

a teoria da relatividade apresentada como “um ataque semita à física cristã e

nórdica” ou seja ela atacada por estar “em conflito com o materialismo

dialéctico e o dogma marxista”, o resultado é o mesmo. Também não faz grande

diferença que certos teoremas de estatística matemática sejam repudiados porque

“fazem parte da luta de classes na frente ideológica e são um produto do papel

histórico da matemática como lacaia da burguesia” ou porque “não dão garantias

de servirem os interesses do povo”. Parece que nem as matemáticas puras

escapam, e até a defesa de determinadas opiniões sobre a natureza da continuidade

pode ser considerada “um preconceito burguês”. Segundo os Webbs, o Journal for Marxist-Leninist Natural

Sciences contém os seguintes slogans:

“Pelo Partido na Matemática”, “Pela pureza da teoria marxista-leninista na

cirurgia”. A situação é semelhante na Alemanha. O Journal of the National-Socialist Association of Mathematicians

está cheio de expressões como “o Partido na matemática”, e um dos físicos

alemães mais conhecidos, o Prémio Nobel Lennard, resumiu o trabalho de toda a

sua vida no título A Física Alemã em

Quatro Volumes!

Está inteiramente

de acordo com todo o espírito do totalitarismo a condenação de qualquer

actividade humana que tenha um carácter gratuito, que não seja determinada por

um propósito. A ciência pela ciência, a arte pela arte são tão abomináveis para

os nazis como para os nossos intelectuais socialistas ou comunistas. Não há

para eles actividade que não tenha de se justificar por uma finalidade social

deliberada. Não há para eles actividade espontânea, liberta de orientação

prévia. Porque esse género de actividade por dar resultados que não estão

previstos e para os quais o “plano” não tem soluções; pode dar origem a coisas

novas e não sonhadas na filosofia do planificador. E a mesma abominação abrange

os jogos e os divertimentos. Deixa ao leitor a possibilidade de adivinhar se

foi na Alemanha nazi ou na Rússia soviética que oficialmente se exortaram os

jogadores de xadrez nos seguintes termos: “Temos de acabar de uma vez para

sempre com a neutralidade do xadrez. Temos de condenar de uma vez para sempre a

fórmula o xadrez pelo xadrez tal como

condenámos a fórmula a arte pela arte.”

.jpg)

Por muito

incríveis que nos pareçam algumas destas aberrações, é necessário

precavermo-nos contra elas e não as desdenharmos como meros subprodutos

acidentais que nada têm a ver com o carácter essencial de um sistema

planificador ou totalitário. Porque o não são. Porque são resultado directo

daquela mesma vontade de que tudo seja dirigido por uma "concepção unitária do

todo", daquela necessidade de defender, custe o que custar, as ideias em nome

das quais se exigem constantes sacrifícios ao povo, e daquele princípio segundo

o qual a sabedoria e as convicções populares apenas são um instrumento a usar

para um único fim. Uma vez que a ciência deixa de depender da verdade para

estar ao serviço dos interesses de uma classe, de uma comunidade ou de um

Estado, só se exprimem e discutem os argumentos destinados a justificar e

difundir as ideias que são impostas a toda a existência da comunidade. Neste

sentido explicou o ministro da Justiça nazi que toda a inovação científica deve

começar por se interrogar: “Sirvo o nacional-socialismo para maior benefício de

todos?”

A mesma

palavra verdade perde o antigo

significado. Já não significa aquilo que é necessário procurar e tem na

consciência individual o único árbitro para decidir, em cada caso singular, se

a evidência (ou a posição daqueles que a proclamam) garante que nela se

acredite. Torna-se, antes, a designação daquilo que a autoridade estabelece,

daquilo em que é forçoso acreditar no interesse da unidade da acção organizada

e que é susceptível de alteração sempre que as exigências de tal acção

organizada a isso obrigaram.

O ambiente

intelectual que deste modo se origina, o espírito de total cinismo perante tudo

o que se relaciona com a verdade, a perda do sentido e até do significado que a

palavra verdade contém, o desaparecimento do espírito da investigação

independente e da possibilidade de acreditar no poder das convicções racionais,

a maneira como as diferenças de opinião se tornam, em todos os ramos do saber,

questões sobre as quais só as autoridades superiores devem decidir, tudo isso

são desgraças que só a experiência pessoal pode fazer conhecer pois não há

descrição capaz de as exprimir em toda a sua extensão. O mais alarmante será,

talvez, o facto de o desprezo pela liberdade intelectual não surgir só quando o

sistema totalitário está já estabelecido, mas se encontrar onde quer que os intelectuais tenham feito uma profissão de fé colectivista e sejam aclamados

como chefes, trate-se embora de países nos quais ainda perdure o regime

liberal. Até a pior das opressões é desculpada caso se exerça em nome do socialismo, e a criação de um sistema totalitário vê-se amplamente defendida

por pessoas que pretendem falar em representação dos cientistas dos países

liberais; e também a intolerância vemos ser elogiada abertamente. Pois não

assistimos recentemente à defesa que um escritor britânico fez da Inquisição

dizendo que “ela constituiu um benefício para a ciência porque protegeu uma

classe em ascensão”. Opiniões como esta em nada se distinguem, efectivamente,

das convicções que levaram os nazis a perseguir homens de ciência, a queimar

livros científicos e a marginalizar sistematicamente a intelligentzia do povo subjugado.»

Frederico Hayek («O Caminho para a Servidão»).

«A noção

que Disraeli tinha do papel dos judeus na política data da época em que era

ainda simples escritor e não havia iniciado a carreira política. As suas ideias

a este respeito não eram, portanto, resultado da experiência própria, mas

ateve-se a elas com notável tenacidade durante toda a sua vida.

No seu

primeiro romance, Alrov (1833),

Disraeli elaborou o plano de um império judeu no qual os judeus reinariam como

uma classe estritamente delimitada e separada. O romance mostra a influência das

ilusões reinantes na época a respeito das possibilidades de poder dos judeus,

bem como a ignorância do jovem autor quanto às verdadeiras condições de poder

no seu tempo. 11 anos mais tarde, a experiência política no Parlamento e as

relações com homens eminentes haviam ensinado a Disraeli que “os objectivos dos

judeus, quaisquer que tenham sido antes e depois, estavam, na sua época, muito

longe da afirmação de nacionalidade política sob qualquer forma”. Noutro

romance, Coningsby, ele já abandonou o sonho de um império judeu e revelou um

plano fantástico, segundo o qual o dinheiro judeu domina a ascensão e a queda

de cortes e de impérios e reina de modo supremo na diplomacia. Nunca na vida

ele abandonou essa segunda noção de uma secreta e misteriosa influência dos

homens escolhidos da raça escolhida, que substituiu o seu sonho anterior de misteriosa casta dominante, abertamente constituída. Esta ideia tornou-se

o eixo da sua filosofia política. Em contraste com os seus mui admirados

banqueiros judeus que concediam empréstimos aos governos e recebiam comissões,

Disraeli, com a incompreensão de leigo, não entendia como tais possibilidades

de poder fossem manuseadas por pessoas desprovidas da ambição do poder e não

compreendia que um banqueiro judeu estivesse ainda menos interessado em política

do que os seus colegas não judeus; pelo menos para Disraeli, era natural que a

riqueza judaica servisse de instrumento para a sua política. Quanto mais vinha

a saber da eficaz organização dos banqueiros judeus em questões de negócios e

da sua permuta internacional de notícias e informações, mais se convencia de

que se tratava de algo como uma sociedade secreta que, sem que ninguém o

soubesse, tinha nas mãos os destinos do mundo.

.jpg)

A crença

numa conspiração alimentada por uma sociedade secreta alcançou a maior força

propagandística na publicidade anti-semita, ultrapassando em importância as

tradicionais superstições a respeito de assassínios rituais e envenenamentos de

poços, supostamente cometidos por judeus. É altamente significativo que

Disraeli, para fins exactamente opostos e numa época em que ninguém pensava

seriamente em sociedades secretas, houvesse chegado a conclusões idênticas,

pois mostra claramente quanto essas invenções foram devidas a motivos e

ressentimentos sociais e até que ponto explicavam, mais facilmente do que a

verdade, as actividades económicas e políticas. Aos olhos de Disraeli, como aos

olhos de muitos outros charlatães menos conhecidos e famosos depois dele, todo

o jogo político era travado entre sociedades secretas. Não apenas os judeus,

mas qualquer outro grupo cuja influência não fosse politicamente organizada, ou

que estivesse em oposição ao sistema social e político, eram para ele forças

ocultas que agiam nos bastidores. Em 1863, julgou assistir a “uma luta entre as

sociedades secretas e os milionários europeus; até agora quem ganhou foi

Rothschild”. Mas dizia também que “a igualdade natural dos homens e a supressão

da propriedade são proclamadas pelas sociedades secretas”: ainda em 1870 falava

com seriedade das forças “subterrâneas” e acreditava sinceramente que “sociedades

secretas com as suas ligações internacionais, e a Igreja de Roma usando das

suas pretensões e métodos bem como o eterno conflito entre a ciência e a fé”,

determinavam o curso da história humana.

A

inacreditável ingenuidade de Disraeli fazia-o ligar todas essas forças “secretas”

aos judeus. “Os primeiros jesuítas foram judeus; aquela misteriosa diplomacia

russa que tanto alarma a Europa ocidental é organizada e principalmente

executada por judeus; essa poderosa revolução que se prepara neste instante na

Alemanha e que será, de facto, uma segunda e maior Reforma [...] está a ser

elaborada inteiramente sob os auspícios dos judeus”, “homens de raça judia

estão à frente de cada um dos grupos comunistas e socialistas. O povo de Deus

coopera com ateus: os mais hábeis acumuladores de propriedade aliam-se aos comunistas, a raça singular e escolhida dá mãos à escória e às castas

inferiores da Europa! E tudo porque desejam destruir esse Cristianismo ingrato

que lhes deve até o nome, e cuja tirania não podem suportar”. Na imaginação de

Disraeli, o mundo havia-se sub-repticiamente tornado judeu.

Nessa singular

fantasia acabou por ser traçado o mais engenhoso dos truques publicitários de

Hitler: a aliança secreta entre o judeu capitalista e o judeu socialista. Por

mais imaginária que fosse essa ideia, não se pode negar que ela tinha lógica.

Ao partir da premissa, como Disraeli, de que milionários judeus eram

arquitectos da política judaica; ao levar em conta os insultos que os judeus

haviam recebido durante séculos (que, por mais reais que fossem, não deixaram

de ser exagerados pela propaganda de apologia dos judeus); ao observar os casos,

não muito raros, da ascensão de filhos de milionários judeus à chefia de

movimentos dos trabalhadores; ao verificar a forte interligação existente entre

famílias judaicas, não parecia tão inviável que fosse rejeitada a imagem

oferecida por Disraeli – retomada por vários

anti-semitas no futuro – de calculada vingança dos judeus contra os

povos cristãos. Na verdade, os filhos dos milionários judeus inclinavam-se para

os movimentos de esquerda precisamente porque – além dos motivos óbvios:

conflito de gerações, repulsa e concessões pouco dignificantes dos pais, etc. –

lhes faltava aquela consciência de classe (peculiar do filho de um burguês

comum), exactamente como, pelas mesmas razões, os trabalhadores não alimentavam

aqueles sentimentos anti-semitas, declarados ou não, que sentiam as outras classes.

Assim, os movimentos de esquerda passaram a oferecer aos judeus as únicas possibilidades

reais de assimilação genuína. A persistente propensão de Disraeli para explicar

a política em termos de sociedades secretas baseava-se em experiências que,

mais tarde, convenceram muitos outros intelectuais europeus de menor

importância. Conforme a sua experiência era muito mais difícil penetrar na

sociedade inglesa do que obter um lugar no parlamento. A sociedade inglesa do seu

tempo reunia-se em clubes elegantes à margem de diferenças partidárias. Os

clubes, embora fossem extremamente importantes na formação do escol político,

não eram do domínio público. Para quem estivesse de fora, deviam ter parecido

realmente muito misteriosos. Eram secretos no sentido de que poucos tinham

acesso a eles. Tornavam-se misteriosos na medida em que membros de outras

classes, que pediam admissão, eram recusados após uma pletora de dificuldades

incalculáveis, imprevisíveis e aparentemente irracionais. Nenhuma honraria

política se podia igualar aos triunfos decorrentes daquela associação íntima

com os privilegiados.»

Hannah Arendt

(«As Origens do Totalitarismo»).

|

| Hannah Arendt e Martinho Heidegger |

«Parece-me

sugestivo assinalar que aquilo que o internacionalismo é para as pátrias, as

nações e os povos, é-o o colectivismo (ou o socialismo) para os homens, as

pessoas e os indivíduos. Quando um e outro dominam, é fácil vaticinar a

dissolução das pátrias ou, para empregar a baixa retórica dos actuais políticos

e seus jornalistas, é fácil vaticinar o abandono progressivo da “identidade

nacional” bem como o crepúsculo inevitável da autonomia política. O patriotismo

passa então a ser um grosseiro economismo como acontece agora, quando os

políticos interrogam se Portugal “é economicamente viável”».

Luís Furtado («Segundo Diálogo sobre a Pátria», in «Escola Formal», quinto número,

Dez. 1977/Fev. 1978, p. 11).

«O que

parece incomodamente claro, desde já, é a força de certos processos,

aparentemente incontroláveis, que tendem a destruir todas as esperanças de evolução

constitucional nos novos países e a minar as instituições republicanas dos

países mais velhos. Os exemplos são numerosos demais para permitirem uma

enumeração mesmo sucinta, mas a intromissão do “governo invisível” de serviços secretos nos assuntos domésticos, nos sectores culturais, educacionais e

económicos da vida, é um sinal por demais ominoso para passar desapercebido.

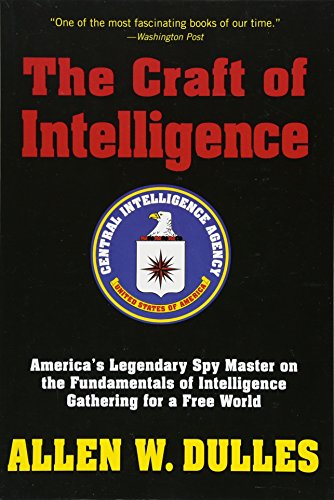

Não há por que duvidar da declaração de Allan W. Dulles de que o serviço de

espionagem dos Estados Unidos vem desfrutando desde 1947 de “uma posição mais

influente no nosso governo do que a espionagem desfruta em qualquer outro

governo do mundo” [Foi o que disse Allan Dulles num discurso na Universidade de

Yale em 1957, segundo David Wise e Thomas B. Ross, The Invisible Government, Nova Iorque, 1964, p. 2.], nem há motivo

para acreditar que essa influência tenha diminuído desde que ele fez essa

declaração, em 1958. O perigo mortal do “governo invisível” para as

instituições do “governo visível” já foi apontado muitas vezes; o que talvez

seja menos conhecido é a íntima ligação que tradicionalmente existiu entre a

política imperialista e o domínio por meio do “governo invisível” e dos agentes

secretos. É um erro pensar que a criação de uma rede de serviços secretos nos

Estados Unidos após a II Guerra Mundial tenha sido a resposta a uma ameaça

directa à sua sobrevivência nacional pela rede de espionagem da União

Soviética; a guerra havia guindado os

Estados Unidos à posição de maior potência mundial, e esse poder mundial, e

não a existência nacional, é que era desafiado pelo poder revolucionário do

comunismo dirigido por Moscovo. [Dizia Allan Dulles que o governo tinha de

combater “fogo com fogo” e, com a desconcertante franqueza que distinguia o

ex-chefe da CIA dos seus colegas de outros países, passava a explicar o que queria

dizer. Pelos vistos, a CIA tinha de seguir o modelo do serviço de segurança do

Estado soviético, que “é mais que uma organização de polícia secreta, mais que

uma organização de espionagem e contra-espionagem. É um instrumento para a subversão, manipulação e violência, para a

intervenção secreta nos assuntos de outros países” (O itálico é da autora).

V. Allan W. Dulles,

The Craft of Intelligence, Nova

Iorque, 1963, p. 155]».

Hannah

Arendt («As Origens do Totalitarismo»).

Antissemitismo, socialismo e supranacionalismo

A estrutura

política do Estado-nação foi instituída quando nenhum grupo em particular

estava em posição de exercer o poder político exclusivo, de modo que o governo

assumia o verdadeiro domínio político, que nem sempre dependia de factores

apenas sociais e económicos. Os movimentos revolucionários de esquerda, que

lutavam por uma mudança radical das condições sociais, de início jamais visavam

directamente a essa suprema autoridade política. Haviam desafiado o poder da

burguesia e a sua influência sobre o Estado, mas, ao mesmo tempo, dispunham-se

sempre a aceitar a orientação do governo em assuntos estrangeiros, onde estavam

em jogo os interesses de uma nação supostamente unificada. Em contraste com

essa atitude, os grupos anti-semitas preocupam-se, também desde o início, com

assuntos estrangeiros; o seu ímpeto revolucionário era dirigido contra o

governo em geral e não contra uma classe social e o que realmente almejavam era

destruir o padrão político do Estado-nação por meio de uma organização

partidária.

O facto de

um partido pretender colocar-se acima de todos os partidos tinha outras

implicações, mais significativas do que o anti-semitismo. Se a questão

consistisse apenas em desfazer-se dos judeus, a proposta feita por Fritsch num

dos primeiros congressos anti-semitas – de não criar um novo partido, mas

disseminar o anti-semitismo até que finalmente todos os partidos existentes

fossem hostis aos judeus – teria chegado ao resultado almejado muito mais

rapidamente .

Acontece que a proposta de Fritsch não encontrou eco, porque o anti-semitismo

já se transformara, na época, num instrumento para a liquidação não apenas dos

judeus, mas também da estrutura política do Estado-nação.

Não foi por

acaso que este alvo dos partidos anti-semitas coincidiu com os primeiros

estádios do imperialismo e encontrou tendências parecidas tanto na

Grã-Bretanha, embora não contagiadas pelo anti-semitismo como nos movimentos vivamente

anti-semitas que pretendiam unificar o continente. Na Alemanha, essas

tendências não incorporaram o anti-semitismo para se reforçar popularmente, mas

originaram-se directamente nele e os partidos anti-semitas precederam (e

sobreviveram) à formação de grupos puramente imperialistas, como a Liga

Pangermânica, todos proclamando transcenderem os agrupamentos partidários.

Os

movimentos análogos que, porém, se afastavam da demagogia dos partidos

anti-semitas com o fito de, por apresentarem mais seriedade, alcançaram maiores

oportunidades de vitória, foram aniquilados ou submersos pelo movimento

anti-semita, o que bem indica a importância política da questão. Os

anti-semitas estavam convencidos de que a sua pretensão de tomar o poder

absoluto não era outra coisa senão aquilo que os judeus já haviam conseguido e

que o seu anti-semitismo era justificado pela necessidade de eliminar os reais

ocupantes dos postos de mando: os judeus. Assim, era necessário ingressar na

área da luta contra os judeus exactamente como os trabalhadores lutavam contra

a burguesia, e, atacando os judeus, que apresentavam – de acordo com a ideia

geral – como detentores do poder por detrás dos governos, agrediam abertamente

o próprio Estado, catalisando assim todos os descontentes e frustrados.

A segunda

característica altamente significativa dos novos partidos anti-semitas está na

organização supranacional de todos os grupos europeus ligados à mesma corrente,

em flagrante contraste com as palavras de ordem nacionalista. A sua preocupação

supranacional indicava claramente que não visavam apenas a conquista do poder

político da nação, mas também almejavam – e já haviam planeado – um governo

intereuropeu, «acima de todas as nações» .

Este segundo elemento revolucionário que significava o rompimento fundamental

com o status quo, tem sido

frequentemente esquecido, porque os próprios anti-semitas usavam, apesar da sua

característica revolucionária, a linguagem dos partidos reaccionários, em parte

devido a hábitos tradicionais, em parte por que mentiam conscientemente.

Uma íntima

relação liga as condições peculiares da existência judaica e a ideologia de

grupos anti-semitas. Os judeus constituíam o único elemento intereuropeu numa

Europa organizada numa base nacional. Era lógico que os seus inimigos se

organizassem de acordo com o mesmo princípio e, na sua luta contra o grupo que

supera as nações, criassem um partido que supera os partidos, já que pretendiam

eliminar esses pretensos manipuladores do destino político de todas as nações,

apoderando-se dos seus segredos e das suas armas.

O sucesso

do anti-semitismo supranacional dependia ainda de outras considerações. Mesmo

no fim do século XIX, e especialmente desde a Guerra Franco-Prussiana em 1870,

um número crescente de pessoas considerava antiquada a organização nacional da

Europa, pois ela já não podia enfrentar a convicção de que interesses idênticos

envolviam toda a Europa. Este sentimento fornecia forte argumento a favor da

organização internacional do socialismo. Mas enquanto as organizações

socialistas internacionais permaneciam passivas e desinteressadas no sector da

política externa (isto é, precisamente nas questões em que o seu

internacionalismo poderia ter sido posto à prova), os anti-semitas começavam

pelos problemas de política externa e chegavam a prometer a solução de

problemas internos numa base supranacional. Se estudarmos as ideologias, não pela

aparência, mas analisando profundamente os verdadeiros programas dos

respectivos partidos, verificaremos que os socialistas, muito mais interessados

pelos assuntos internos, enquadravam-se melhor na estrutura do Estado-nação do

que os anti-semitas.

Isto não

significa, naturalmente, que as convicções internacionalistas dos socialistas

não fossem sinceras. Ao contrário, eram mais fortes e até anteriores aos

interesses supranacionais de classes, que ultrapassaram as fronteiras de

Estados nacionais. Mas a consciência da importância transcendente da luta de

classes dentro de cada Estado, levou-os a desprezar a herança que a Revolução Francesa

havia legado aos partidos operários e que, se realizada, poderia tê-los guiado

à teoria política articulada no sentido internacionalista. Os socialistas

mantiveram implicitamente intacta a validade do conceito «nação entre nações»,

todas pertencentes à família da Humanidade; mas não foram capazes de

transformar esta ideia em facto aceite pelo mundo dos Estados soberanos. Por

conseguinte, o seu internacionalismo permaneceu na convicção pessoal,

compartilhada por todos e o seu saudável interesse pela soberania nacional

tornou-se uma insalubre e irrealista indiferença pela política externa. Aliás,

os partidos de esquerda não tinham, em princípio, objecções a Estados-nações,

mas tão só ao aspecto hegemónico das soberanias nacionais, a ponto de

preconizarem como solução política a formação de estruturas federalistas, com

eventual integração de todas as nações em termos iguais, o que pressupunha, de

certa forma, liberdade e independência nacional de todos os povos oprimidos.

Por isso, os partidos socialistas podiam operar, dentro dos limites do Estado-nação,

pensando emergir, quando decaíssem as estruturas sociais e políticas do Estado,

como o único partido hostil a fantasias expansionistas e que não sonhava com a

destruição de outros povos.

O

supranacionalismo dos anti-semitas abordava a questão da organização

internacional do ponto de vista exactamente oposto. O seu objectivo era uma

superestrutura estatal que destruísse as estruturas nacionais. O seu

ultranacionalismo, que preparava a destruição do corpo político da sua própria

nação, baseava-se no nacionalismo tribal, com um desmedido desejo de conquista,

que constituiria uma das forças principais com que se poderiam aniquilar as

fronteiras do Estado-nação e da sua soberania. Quanto mais eficiente se

tornavam os meios de propaganda chauvinista, mais fácil era persuadir a opinião

pública da necessidade de uma estrutura supranacional que – partindo da

hegemonia do próprio grupo nacional – reinasse de cima e sem distinções

nacionais através de um monopólio universal da força e dos instrumentos de

violência.

Restam

poucas dúvidas de que a condição especial do povo judeu – o facto de serem

intereuropeus – poderia ter servido aos fins do federalismo socialista pelo

menos tão bem quanto iria servir às sinistras conspirações dos

supranacionalistas. Mas os socialistas mostravam-se tão preocupados com a luta

de classes e tão despreocupados das consequências políticas dos conceitos que haviam

herdado, que somente perceberam a existência dos judeus como factor político

quando deram de frente com um sério concorrente no plano interno: o

anti-semitismo desenfreado. Nessa ocorrência, estavam não só mal preparados para

integrar a questão judaica nas suas teorias, mas também receosos de tocar no

assunto. Neste ponto, como em outras questões internacionais, deixaram a

iniciativa aos supranacionalistas que, na época, se faziam passar pelos únicos

que conheciam as soluções dos problemas mundiais.

No dobrar

do século XIX, os logros da década de 79 desvaneceram-se e uma era de

prosperidade e de bem-estar, especialmente na Alemanha, acabou com a prematura

agitação da década de 80. Ninguém poderia prever que esse período representava

apenas uma trégua temporária e que todas as questões políticas não resolvidas,

juntamente com todos os ódios não aplacados, redobrariam em força e violência

após a I Guerra Mundial. Os partidos anti-semitas na Alemanha, depois de um

sucesso inicial, reduziram-se à sua insignificância e os seus dirigentes, após

breve agitação da opinião pública, saíram pela porta traseira da história.

(In Hannah Arendt, As

Origens do Totalitarismo, Publicações Dom Quixote, 8.ª edição, 2018, pp.

48-52).

.jpg)

%20(1).jpg)

%20(1).jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)