«Nunca os portugueses mostraram queda para as altas especulações filosóficas; e a metafísica à nossa gente pareceu sempre ludíbrio fátuo de cerebrações senão já de raiz mórbidas, perturbadas, contudo, na normalidade clara duma pachorrenta irrigação sadia. Não impediu esta originária indisposição, estrutural, de natureza e essência, que, à laia do demais, como dever de ofício e encargo de profissão, nas aulas públicas, de todo o tempo, se lesse, entre nós, de filosofia e que até pretendesse o engenho pátrio, de onde a onde, aqui ou ali, alçapremar-se à região vaga das cogitações metafísicas, que, em regra, uma invencível, preguiçosa antipatia formalmente sentenciara e categoricamente condenara. Os mestres e pedagogos, desvairados do engano subjectivo da semi-reflexão que empresta confiança à sua vítima e lhe dá uma característica suficiência, pavonearam-se de seus supostos méritos e foi-lhes, nas crises da irrespeitosa dúvida das intermitentes dissidências, motivo de inexplicável assombro e de tão sincera quão cândida indignação o facto inverosímil de que surgissem autónomos reparos contra a decadência da mente culta lusitana, a qual em filosofia, então, se asseverava de rastejar prostrada.

(...) Não lograra Jacob de Castro Sarmento seu propósito; e baldas foram suas admoestações a seus surdos e obcecados conterrâneos. Infrutuosamente, aos portugueses, Jacob de Castro Sarmento bradara: "No sistema Aristotélico (fundado na imaginação, em lugar da Natureza) se não acha outra coisa que palavras vãs e vazias; e, depois das suas doutrinas, todas, muito bem estudadas, e de examinadas tão renhidas e perpétuas disputas, se pode dizer com certeza delas:

Dico ego, tu dicis, sed denique dixit et ille;

Dictaque post toties, nil nisi dicta vides".

Infrutuosamente. Os portugueses não se resignavam a abandonar o seu aristotelismo arábico; e do grande observador e experimentalista grego, por uma das mais incongruentas aberrações do espírito humano, obstinavam-se em cata do patrocínio para os delírios verbais da sua mania raciocinante. A Escolástica era, nesta terra sáfara, a irmã bem-amada do jesuitismo e da inquisição. Coimbra perpetuava o comentário aristotélico para ufano louvor e o jesuíta Pedro da Fonseca, da Cortiçada, resultava cognominado o "Aristóteles conimbricense".

Apesar das mitigações que, a todo o instante do comento dos estrangeiros juízos acerca dos nossos nacionais, um zeloso amor-pátrio insinua ao Sr. Lopes Praça, este distinto escritor não pode menos de convir em que nos fastos da filosofia racional o nosso país ocupa um lugar muito secundário».

Sampaio Bruno («A Ideia de Deus»).

«Filosofia sem metafísica, - tal fora, tal era, para Sampaio Bruno, a filosofia portuguesa. Torna-se claro o que não poderia ser esclarecido por apontamentos de história cultural: o secular repúdio por filosofias como a de Descartes, a recente aceitação do positivismo, a simpatia pelos empiristas ingleses, e, até, a superior interpretação empirista do sistema de Aristóteles. Quanto aos portugueses, - escreve Sampaio Bruno em A Ideia de Deus, - "não quiseram saber da metafísica na filosofia; mas da metafísica os portugueses quiseram saber na matemática e na poesia".

(...) No decurso do livro, vai Sampaio Bruno pouco a pouco eliminando as pretensões temerárias dos matemáticos, dos metafísicos, dos racionalistas, e, ao mesmo ritmo, intercalando notas que valorizam a indução, a revelação e a oração. Condenar a metafísica, os seus paradigmas clássicos e as suas construções verbalistas, era tarefa relativamente fácil numa época em que o kantismo e o positivismo predominavam sobre as outras correntes da filosofia europeia. Mas Sampaio Bruno foi mais longe: criticou também a doutrina das ideias inatas e o apriorismo kantista, manifestou sérias dúvidas sobre as garantias gnoseológicas dos conceitos universais e das relações necessárias, enfim, discutiu o valor de verdade que não costuma ser negado à matemática, à física e à metafísica.

A verdade era, para Sampaio Bruno, de ordem transcendente, e o conhecimento humano apenas progredia pela revelação. As ciências, sem excepção das mais puras, permaneciam relacionadas com as condições da nossa subjectividade. O tempo mantinha, porém, a sua prioridade sobre o espaço.

Teólogo heterodoxo, Sampaio Bruno considerava como objecto primeiro do seu estudo a maneira por que os atributos de Deus se espelham nas ciências humanas. Examinou, para isso, a validade das provas da existência do Ser Supremo, em luta contra as pretensões da metafísica. Foi assim levado para o campo em que a metafísica interfere com a matemática, para aí discutir as ideias de infinito e de zero.

(...) Opõe-se Sampaio Bruno à utilização do infinito matemático na demonstração da essência de Deus, porque se lhe afigura ser tal predicado de infinidade, impróprio para caracterizar o puro Espírito, e porque não admite na alta teologia a predicação analógica. Analisa, portanto, os argumentos pelos quais os apologetas afirmam o trânsito das especulações matemáticas para os postulados ontológicos, e com vagar desnuda os recônditos paralogismos. A ideia de Deus, é, para Sampaio Bruno, transcendente ao mundo das oposições matemáticas, ou seja, da oposição entre o aritmético e o geométrico, o descontínuo e o contínuo, o tempo e o espaço.

A experiência condicionada pela nossa sensibilidade, apresenta-nos seres múltiplos, descontínuos, espaciais. A matemática não poderá, portanto, desligar-se dos números, das figuras e dos corpos, ainda quando por simulação ou abstracção convenientes para aceleração dos cálculos, indispensáveis ao progresso científico, pareça dominar altivamente a realidade sensível.

Construindo desta feita a sua noção de infinito, que distingue do número possível e do número actual que para nosso conhecimento determinam a pluralidade, Sampaio Bruno afirma que infinita é a matéria e que perfeito é Deus. A certeza de ser finito - (porque infinitas só as séries) - o número das estrelas, dos homens, em suma, de todos os entes, não é premissa fecunda para o silogismo concluir pelo aparecimento, no espaço ou no tempo, da primeira estrela, do primeiro homem ou do primeiro ente. Sampaio Bruno impugna os apologetas que, opondo o infinito ao finito, conciliam a transcendência com a criação.

No mesmo capítulo de A Ideia de Deus se encontram, portanto, unidas a crítica ao pensamento de padre Gratry, apologeta famoso que ousara falar de uma "prova matemática da existência de Deus" e a crítica ao argumento ontológico de Santo Anselmo, retocado por Descartes, mas refutado por Kant. Ao nosso filósofo tanto repugnava o ontologismo escolástico como qualquer expressão moderna e contemporânea de ontologismo. Conhecemos o seu juízo acerca de Descartes, de Hegel e de Wronski, conhecemos também as suas restrições a todas as formas de racionalismo.

Não foi, portanto, por motivo fortuito redigida a obra que, depois, intitulou A Ideia de Deus, em torno de outro livro célebre, Defesa do racionalismo e análise da fé, do matemático Pedro Amorim Viana. Ao discutir o racionalismo de Leibnitz a propósito do português leibnitziano, Sampaio Bruno demonstrou não haver razão suficiente que dê solução satisfatória ao problema do mal, e ao problema do erro, por que os dois problemas não sejam claramente filosóficos, mas obscuramente religiosos. Com o respeito devido ao génio do filósofo alemão, em cautas, meditadas e sinceras palavras, Sampaio Bruno acentua as características profanas, iluministas e ímpias, da teodiceia, da monadologia e do criacionismo.

Ao nome de Leibnitz associa os de Newton e de Clarke para, no conjunto, condenar as consequências metafísicas da excessiva matematização das ciências, ou seja, de reforma epistemológica que caracteriza os tempos "modernos". Nada se lhe afigura digno de justificar a superioridade das ciências dedutivas sobre as ciências de observação e de experimentação, e, muito menos, a separação vulgar entre certezas contingentes e verdades necessárias. "Não. A ciência matemática não é alguma coisa de enigmático e sobrenatural".

Insiste nas relações da matemática com o espaço e o tempo, nega a possibilidade de a ciência transcender da perpetuidade para a eternidade. Firma-se na doutrina dos empiristas ingleses, e explica a crítica de Locke aos axiomas e a de John Stuart Mill às definições. Aos argumentos dos epistemólogos franceses responde na crítica a Luís Liard.

Os matemáticos pecam, segundo Sampaio Bruno, em impelirem a razão para a metafísica. Esta é uma impiedade, e todos os sistemas metafísicos degeneram, por isso, em ridículos verbalismos. A ciência humana não pode ir além da experiência, a não ser por divina revelação.

Tornam-se cada vez mais curiosas as páginas de A Ideia de Deus em que o filósofo messianista critica a interpretação corrente entre os matemáticos acerca da utilidade, da significação e do valor zero. A questão teria de ser levantada por quem havia já dedicado três páginas a negar a validade do conceito de nada, pela qual os apologetas do criacionismo embargavam a construção de uma teologia emanatista. Sampaio Bruno sorri, com bonomia cruel, dos matemáticos que julgam que o "zero do cálculo lhes fornece a correspondência exacta do nada especulativo".

|

| Sampaio Bruno |

Sampaio Bruno, que faz referência aos compêndios de autores portugueses como Azevedo de Albuquerque e Mota Pegado, persegue na elucidação deste assunto os estudos do inglês Janes J. O. Dea, do francês Eduardo Lucas e do alemão Moritz Cantor, através de uma recensão feita por Augusto Laugel ao Mathematische Beiträge zum Kulturleben der Völker. A numeração desenvolve-se no espaço, mas também no tempo e, com tais pressupostos, é já possível chegar à "determinação do valor de zero, considerando-o como uma reprodução de algarismo preexistente, a qual transforma a aritmética de ajustamento numa, derivada e superior de posição". O valor de zero depende da base de cada sistema de numeração, tornando possível pelo movimento em espiral, o desenho de períodos e, portanto, de ciclos, com os quais o número pode medir concretamente o tempo.

Sampaio Bruno não "clarifez" o seu pensamento, deixou notadas as observações suficientes para que o leitor esclarecido vencesse as dificuldades desta zona obscura da matemática especulativa. Entre o infinito e o zero, com seus abismos de sombras, progride e regride a noção de número que resolve a oposição do múltiplo e do uno. Mas Sampaio Bruno, em vez de ascender da matemática moderna para a matemática helénica, que contém os segredos do pitagorismo, deixava-se atrair pelo fascínio oriental das Índias que os portugueses persistem em descobrir».

Álvaro Ribeiro («As Portas do Conhecimento. Matemática e Metafísica»).

«Se Aristóteles ressuscitasse e aparecesse a flanar no boulevard dos Italianos, saberia mais, sobre o asfalto de Paris, da essência da luz, do calor, do som do que da essência da luz, do calor, do som sabia nos jardins atenienses: e, se fosse o pedagogo do filho do Sr. Loubet, de Montélimart, ensinar-lhe-ia uma melhor mecânica, uma melhor física e uma melhor astronomia do que as que ensinou ao filho do Sr. Filipe, da Macedónia. Mas, infelizmente, hoje como então, em metafísica Aristóteles quadraria na mesma e, se o filho do Sr. Loubet, de Montélimart, lhe perguntasse, indiscreto: - Mestre, há Deus; não há Deus? Depois desta vida, há outra vida? A virtude é preferível ao vício? A vida vale a pena ser vivida?; - ainda e sempre Aristóteles haveria de repetir, como para o filho do Sr. Filipe, da Macedónia: - Discípulo, nada sabemos. Parece que há Deus. Parece que não há Deus. Depois desta vida, o crime triunfante exige outra vida; mas eu não sei, de seguro, que outra vida haja para a virtude menoscabada. A vida é um bem, meus colegas em filosofia, da escola optimista, com júbilo o dizem; e cuido que não dizem, de todo, mal. Mas um mal é a vida, simultaneamente o escrevem, com rezinga, os meus confrades, em filosofia, da escola pessimista; e manda a justiça que confesse que têm um lindo talho de letra.

Há quem congemine que estou amenizando, faceciando? Facto é que estas são as insanáveis dificuldades do debate. E o que queda como irrefutável é que seria excelente tomar o avance do modo de enunciar das questões metafísicas como progresso sendo da mesma metafísica. Em sua maioria, são meros progressos de forma; mas, como quer que sejam, o certo é que encontram sua explicação histórica no independente caminhar da ciência positiva, que à metafísica há imprimido, de seu bom grado, mau grado seu, um empurrão para diante. Exemplifique-se. Temos aí a doutrina darwiniana. Não a discutemos, que a pelo não vem. Mas, de ora em diante, quem, após a doutrina darwiniana irá esgrimir entre a ideologia de Kant e a de Hegel ou a de Schelling?

Conclusão geral: - não mais curaremos dos problemas formulados pela metafísica...

É isto? As primeiras e imediatas linhas deste capítulo [FILOSOFIA E METAFÍSICA], desde logo, anunciariam que não é isto. Seria irrisório que eu estranhasse, com toada de censura, que os portugueses se não ocupassem, em filosofia, da metafísica e que acabasse por desejar que aos cães, como osso esburgado, a metafísica se arremessasse. Quanto aos portugueses, não quiseram saber da metafísica na filosofia; mas da metafísica os portugueses quiseram saber na matemática e na poesia».

Sampaio Bruno («A Ideia de Deus»).

|

| Álvaro Ribeiro |

A razão especulativa, ultrapassando a razão positiva e a razão dialéctica, abriu por fim novos caminhos ao progresso da cultura nacional. Em lugar de um pensamento português, inqualificado e informe, que permanecera latente, obscuro e oculto na História de Portugal, deveria ser reconhecido e revisto aquele pensamento filosófico, suficientemente caracterizado e determinado, que nos guiara outrora para mais alta verdade transcendente. Após vários decénios de derrotismo baseado em meras opiniões privadas, particulares ou partidárias, que não em demorada hermenêutica de documentos e monumentos, voltou a ser descoberta a rota iluminada pela estrela da esperança.

Em 1932 comemorava todo o mundo culto o centenário da morte de Jorge Guilherme Frederico Hegel. Tornava a ser actual a doutrina do mais alto, puro e subtil filósofo alemão, o qual havia afirmado sem dúvida os génios das nações, em palavras frequentemente repetidas e diversamente comentadas: "Um povo culto, mas destituído de metafísica, é como um templo luxuosamente adornado mas, afinal, privado de santuário". A atenção dos nossos estudiosos dirigia-se, porém, de preferência para a magistral Filosofia do Direito, em que o lúcido pensador, depois de anular o valor doutrinal de utopias várias, definia a constituição política em termos compatíveis com a tradição singular de cada povo.

Em 1940 celebrava Portugal o oitavo centenário da sua independência política e da sua autonomia cultural. As comemorações efectuadas de século a século significam, ainda mais do que as que se repetem de ano a ano, um ritual propício ao culto da Pátria, actuam para despertar as consciências adormecidas pela rotina do calendário burocrático e administrativo, valem de acesso às fontes remotas das energias espirituais. Melhor oportunidade do que a redacção das teses e comunicações a apresentar ao Congresso do Mundo Português não haveria para restabelecer a ligação entre a memória individual e a memória colectiva, ou memória étnica, ligação que se afigura a quem meditar sobre os segredos da hereditariedade e do instinto.

Aos novos investigadores competiria rever e discutir a tese, muitas vezes repetida, de que, ao longo de oito séculos de cultura, os pensadores portugueses não haviam sido mais do que felizes ou infelizes divulgadores das filosofias estrangeiras. Estava escrito que Pedro Hispano havia sido um tomista, estava escrito que Leonardo Coimbra havia sido um bergsonista. Estas e outras falsidades eram então admitidas sem dúvida, apenas porque confirmavam o pessimismo dos doutrinadores do século passado, segundo o qual o homem português seria incapaz de livre pensamento.

Conviria restabelecer, quanto antes, a verdade, e corrigir a narrativa proposta pelos autores de compêndios de História da Filosofia Universal. A verdade a restabelecer é a de que nenhum pensador se limita a apresentar, expor ou divulgar um sistema filosófico elaborado por outrem; o pensador utiliza a matéria alheia para lhe imprimir uma forma própria. O inventário dos sistemas filosóficos ensinados em Portugal dá-nos apenas possibilidade de subordinar, às nomenclaturas provenientes da ortodoxia estrangeira, os axiomas secretos dos pensadores que entre nós escreveram obras de filosofia.

Que três tradições concorrem para a formação da filosofia portuguesa, tradições convergentes para a mesma doutrina acerca do pecado original de desumanização da Natureza, havia sido já demonstrado por Sampaio Bruno; mas estranho parecia que em 1940 estivesse esquecida a tese de que a disciplina de Aristóteles entre nós se compatibiliza e compõe com a meditação constante sobre as virtudes teologais. A temática das relações da fé com a razão, da esperança com o movimento, e da caridade com a justiça, aparece e reaparece em centenas de escritos afirmativos e negativos, como em dezenas de obras de artes plásticas. Não saber ler, não saber ver o que está em evidência, não reconhecer as características da filosofia portuguesa, representaria um atraso cultural e um desmentido solene às expectativas dos patriotas.

|

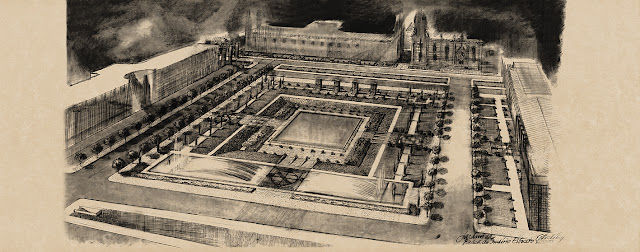

| Portugal, 1940: Comemoração do Duplo Centenário da Independência (1140) e da Restauração (1640). Ver aqui |

|

| Bandeira da Exposição |

|

| D. Manuel, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral (gesso, por Canto da Maia, 1940). |

|

| Panorâmica das aldeias portuguesas |

|

| Pavilhão de Honra e de Lisboa |

|

| Pavilhão de Macau |

|

| Rua de Macau |

|

| Pavilhão do Oriente |

As memórias e comunicações apresentadas ao Congresso do Mundo Português não revelaram espírito reflexivo, porque o mérito de reflectir está em comparar o real com o ideal, e, consequentemente, não explicaram a independência política, de que Portugal dava um admirável exemplo em 1940, pela superior e verdadeira razão da autonomia cultural. A decepção foi seguida de depressão, a que reagiram breves meditações singulares sobre a crise do espírito português, sobre as relações do espírito com o pensamento, e sobre a ausência de filosofia na escola nacional. Verificada a falência do positivismo de Saint-Simon a Emílio Durkheim e a Leão Duguit, ressurgiu então o problema de escolher a doutrina filosófica mais conveniente para disciplinar a cultura portuguesa, e respondiam os estudiosos de sistemas estrangeiros com propor a Portugal neutro os modelos adoptados pelos povos beligerentes.

A hora era propícia à divulgação do existencialismo, apresentado em termos dialécticos na qualidade de sistema que opõe, ou antepõe, a existência à essência, o existente ao essente. A existência ou posição do homem no mundo, que o positivismo definira antes da primeira guerra mundial, transformara-se de certeza em incerteza aos olhos dos pensadores que não compreendiam já as virtudes teologais. O estudo dos sentimentos, outrora transferido da filosofia para a psicologia, obtinha agora prioridade sobre o estudo dos pensamentos.

Evocar a posição do homem perante a morte, e, consequentemente, descrever a angústia, o medo e o terror, era um exercício preparatório de dilucidação pessimista de situações mais comuns, como o tédio, o aborrecimento e a fadiga, perante outra espécie de morte que é a banalidade quotidiana. A filosofia existencial iria encontrar na literatura não só um campo de investigação, mas também um meio de expressão. Desdenhando das certezas técnicas, científicas e metafísicas, que o ontologismo sem crítica havia afirmado essentes, os existencialistas de vários cambiantes proclamavam insoluto o problema das relações do tempo com a eternidade.

A temática existencialista ou, pelo menos, aquela que obtém projecção literária é, afinal, a temática do pecado. As chamadas descrições fenomenológicas dos sentimentos pecaminosos não alteram, mas apenas completam, as descrições positivistas das situações pecaminosas, pelo que devem ser consideradas como pertencentes ao mesmo ciclo da história da literatura. Desde que a literatura deixou de ser o modo indirecto, e até impessoal, de o escritor dar expressão à consciência que adquire da liberdade, da graça e do milagre, enfim, do sobrenatural, o humanismo declinou pelo agnosticismo de Kant e recaiu no pessimismo desolador dos sistemas de tragédia.

Se o existencialismo de Kierkegaard representa reacção contra o sistema de Hegel, e se abandonar o hegelismo equivale a considerar a razão especulativa incapaz de alcançar a verdade absoluta, teremos de estudar o novo agnosticismo nas suas relações com os Prolegómenos a Toda a Metafísica Futura que Queira Apresentar-se como Ciência. O célebre professor da Universidade de Koenigsberg era um crente, cria como um publicista dogmático e não como ocultista céptico, acreditava firmemente nos valores jurídicos de garantia moral. Era um dogmático, e se por norma entendermos uma barreira oposta ao conhecimento humano, um marco natural ou um termo artificial, não poderemos deixar de nos intimidar com as palavras e as fórmulas rigoristas que se encontram nas obras de Kant.

Sabem as pessoas medianamente instruídas que Manuel Kant foi autor de uma obra intitulada Crítica da Razão Pura (1781), mas poucas observam que aos nossos ouvidos aquele título ressoa como agnosticismo impiedoso e pecaminoso contra a doutrina do Espírito Santo, contra a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Todo o anticristianismo pretérito, como o de Espinosa, ou retardatário, como o de Niezsche, parece jogo inocente ao lado da arte nociva do célebre eremita que residiu na Prússia Oriental. Sempre que, em períodos de crise ou de indeterminação, a filosofia regressa a Kant, como Anteu, o pensamento humano recai naquele círculo doloroso que não comporta a palavra esperança.

A fidelidade à base, ao solo, e ao sólido é efectivamente característica do pensamento alemão. Vemos que os equivalentes alemães das nossas palavras fundo, fundar e fundamento obsidiam a mentalidade desse povo mineiro, engenheiro e industrioso. Há uma religião da dor contrária à religião do amor, mas o heroísmo que se caracterize apenas pela aceitação da dor não faz a felicidade de um povo, e provoca até a infelicidade dos outros povos.

A circunscrição do pensamento filosófico pelos dogmas kantistas necessariamente estimula o vício da crítica e transforma a crítica em polémica. A nova lógica será já uma lógica da discussão, e não uma lógica de invenção, conforme o ensino clássico. É notável que a palavra dialéctica, designativa de uma disciplina do trivium, haja depois de Kant passado a significar uma parte de objecção e de refutação.

A política que daquela filosofia alemã deriva é, essencialmente, uma expressão e uma expansão da vontade. A vontade tende a ser considerada a primeira faculdade humana, por que o seu poder de decisão, muito útil na ordem prática, corta o nó de problemas que permaneceriam insolutos se fossem confiados apenas à razão estética e à razão teórica. A vontade tende também a comportar-se com as pessoas do mesmo modo que se comporta com as coisas, a não distinguir entre pessoa e coisa, enfim, a "cousificar".

A vontade costuma ser equiparada a uma força, e há quem fale em força de vontade. Não é bem assim, A vontade é a aptidão para "fazer das fraquezas forças", para realizar uma economia que torne valente o que há-de por fim ser valioso.

A profunda filosofia alemã, na sua profundidade integra a antropologia na biologia, e restaura desse modo a mitologia dos povos germânicos. Assim a palavra Wille, que traduzimos por vontade, segundo os dicionários, e que os filósofos alemães equiparam a Der Mann e a Die Welt, desce ao plano semântico do que em bom português diríamos vida profunda. Explicável será, por boa filologia, que o título da obra-prima de Artur Schopenhauer Die Welt als Wille und Vorstellung (1819), geralmente traduzido por O Mundo como Vontade e Representação, seja o manifesto amargo de que o paganismo é fundamentalmente a religião da dor.

A formação do pessimismo claramente manifestado por Schopenhauer, Nietzsche e Heidegger, em obras de tão fácil influência como a expansão do mal, teve origem na cosmologia da violência, proposta por Galileu, em oposição à cosmologia da naturalidade, doutrinada por Aristóteles. Tudo quanto equivalha a tirar os seres dos seus lugares naturais, por transporte violento em vez de morosa evolução, desenhará uma queda que tem correspondência científica na noção de gravidade. Ora ninguém desconhece que por muitos séculos o pensamento português ficou fiel, por três tradições fiel, à cosmologia de Aristóteles».

Álvaro Ribeiro (Introdução in «A Razão Animada»).

«Um só momento, a meio caminho do tempo que fica entre nós e Santo Agostinho, o destino do mundo moderno se viu ameaçado. Foi quando, no século XIII, o sistema da filosofia grega irrompeu, graças ao reaparecimento dos livros de Aristóteles, entre os muçulmanos da península ibérica e as escolas conventuais da península itálica. A obra de Averrois - com as recensões dos livros aristotélicos repetidas em três versões de gradual compreensão e iniciático entendimento - foi um fecundo medianeiro que vinha repor o primado do intelecto sobre a vontade, que vinha restituir ao conhecimento o primado sobre a crença, que vinha condicionar, única via de o tornar manifesto e real, o princípio da liberdade à sua adunação com o princípio da verdade, que vinha reafirmar a eternidade e a correlata realidade do mundo sensível, travando o impulso que o primado da vontade estava dando ao aparecimento da ciência moderna destinada, como veremos, a sujeitar e até a destruir a natureza.

Ao lado de expressões extremas de indisciplina e heresia, o averroísmo provocou em grande parte da Europa movimentos populares e juvenis análogos aos que, nestes últimos anos, têm surgido em todo o mundo com a reivindicação ostensiva de modos de viver sociais mais coadunados à existência natural e a contestação das formas de cultura dominantes. Como talvez virá a acontecer aos de hoje, esses movimentos medievais são registados como meras erupções colectivas de libertinagem pelos historiadores sempre pouco atentos ao significado profundo dos fenómenos patentes.

O que mais importa, porém, é a aristotelização que o averroísmo veio incutir no pensamento da época. Dela transmite a história mais académica e corrente, composta segundo os interesses da dominante filosofia nórdica, uma imagem deformada e falsa.

|

| Estátua de Averroes em Córdova |

O pensamento de Duns Escoto, franciscano escocês que semeou o seu magistério pelas principais cidades do norte da Europa - Oxford, Paris, Colónia - foi o que, nessa polémica, houve de tão significativo que, com fundas razões, nele se pode situar o decisivo impulso da filosofia triunfante. Ao mesmo tempo que refutava as teses aristotélicas que São Tomás tentava cristianizar, Duns Escoto depurava o agostianismo e levava-o às teses extremas que nele via implícitas. "A filosofia escotista - diz um dos seus mais completos expositores - não é senão um esforço para oferecer soluções mais exactas, mais críticas e mais científicas aos problemas apresentados pelo agostinianismo". É entre tais soluções que se encontra a teoria do conhecimento, com a correlata doutrina moral, que proclama o primado absoluto da vontade sobre o intelecto (ou sobre a razão, como preferiram dizer os filósofos modernos). Nesta, e nas outras "soluções" escotistas, se contêm as teses fundamentais ao desenvolvimento e triunfo da filosofia nórdica. Aí se pode, por exemplo, ver como o materialismo moderno se contém, no que lhe é essencial, na concepção escotista de que a matéria possui uma realidade e uma existência independentes da forma que lhe é dada e a determina, individualiza ou entifica; como, a partir da doutrina, remotamente platónica, da univocidade do ser, a "solução" escotista estabelece que só o ser - e não Deus ou o que nele se significa - é objecto do conhecimento ou está, conforme pensa hoje Heidegger, na origem de todo o conhecimento; como o conhecimento não esbarra apenas, consoante dizia Santo Agostinho, no incompreensível mas tem em suas mesmas condições, por efeito da queda, da cisão ou do pecado, aqueles intransponíveis limites que virão a ser o objecto da crítica kantiana e constituem, na linguagem de Escoto, "as condições actuais" do intelecto que, conformado para tudo abranger sem restrições, está no entanto condenado pelo pecado original a só conhecer a quidditas rei sensibilis, ou seja, na linguagem kantiana, só os fenómenos que cabem nas formas da sensitividade.

Na articulação das teses escotistas, a do primado da vontade é talvez a de mais fundas raízes antropológicas e a de mais caracterizantes determinações sociais, culturais e civilizacionais. Ligada, na origem, à condição do homem como ser criado e separado do criador num mundo proveniente da cisão, com a consequente sujeição da natureza ao mal, desenvolve-se ela, sobretudo, na religião e na política, para daí se projectar na moral e no direito. Suas expressões mais veementes vão aparecer nas formas morais e religiosas do protestantismo cujos representantes, desde Jansenius até Lutero, nunca deixaram de aludir, admirar e até reivindicar a tradição agostiniana à qual a filosofia nórdica os prendia através de "soluções" escotistas.

Nos povos meridionais, entre os quais nunca se anulou completamente um certo atavismo clássico com a permanente disposição para uma harmonia natural e cósmica onde o mal não possui realidade ôntica, onde a cisão e o pecado dificilmente se reconhecem como inatos ao mundo e ao homem e antes facilmente se aceitam como imagens e mitos, nos povos meridionais o catolicismo conseguiu resistir à obsessão do pecado própria das interpretações agostinianas e protestantes do cristianismo e pode dizer-se que nunca entre eles o primado da vontade foi tomado a sério ou recebido sem suspeita. Embora absorvidos e esmagados nos modos de civilização e cultura nórdicos, dominados pela técnica e pela indústria resultantes da ciência moderna, regidos pela política e pelo direito inerentes ao "dogma da vontade", sempre lhes resistiram ou menos passiva ou mais tacitamente. Tal resistência se reflecte, muitas vezes se tornando manifesta e hostil, no pensamento filosófico onde se liga ao reaparecimento medieval de Aristóteles, à sistematização tomista de modelo aristotélico, à renascença da cultura antiga que os povos nórdicos imediatamente traduziram num estreito humanismo, e à permanente suspeição perante os sistemas que a filosofia nórdica, através das instituições colegiais ou universitárias, teima em lhes impor.

Consideremos apenas o significativo exemplo de um desses povos, aquele precisamente a que mais se tem recusado o reconhecimento de um pensamento original, o menor entre os poderosos do mundo, e que no entanto viu adoptado por toda a cultura europeia, ininterruptamente desde o século XIII até ao XVIII, desde Duns Escoto até Kant, o seu ensino aristotélico da lógica, primeiro através da Suma de Pedro Hispano, depois através das Instituições Dialécticas de Pedro da Fonseca: o ensino da lógica, repare-se, que é, segundo Hegel, "o reino do pensamento puro, o reino da verdade tal como existe em si e para si, cujo conteúdo é a representação de Deus antes da criação da natureza e de qualquer espírito finito" e que, sempre segundo Hegel, "desde Aristóteles não sofreu qualquer alteração". Pois nesse povo, Aristóteles é "o filósofo sempre presente ao longo da sua história"; seu primeiro pensador em língua nacional, D. Duarte, insiste, quanto ao essencial da filosofia, no primado do intelecto sobre a vontade, e um dos seus últimos pensadores tem do cristianismo uma visão em que o saber e a verdade prevalecem tão absolutamente sobre a vontade e a acção que apela para "um novo Cristo cujos milagres sejam argumentos".

|

| Pedro Hispano |

Sem a dispensa da busca incessante da verdade, seria absurdo proclamar o primado da vontade; e sem este, seria vão e inconsequente afirmar o saber como dado ao homem e no mundo. Assim se abandonou a finalidade principial da filosofia, se sacrificou a expressão mais alta do saber sófico numa estranha abdicação de procurar a verdade, e se deu o homem como sábio quer na relatividade do saber que lhe é acessível quer na absoluteidade de uma verdade que lhe foi revelada. A filosofia limitou-se a investigar as condições, como em Kant, ou os processos, como em Hegel, que permitem ao homem conhecer o saber que está feito e perdurar na passiva e contente ignorância do que sempre lhe será vedado conhecer.

Desenvolvendo-se a partir do seu primado sobre o intelecto, a vontade vai apresentar-se como garantia da liberdade no homem e imagem da liberdade divina. Nesta imagem, resultante da projecção no absoluto, entificado ou não, divinizado ou não, de formas conceptuais abstractas, a liberdade e a vontade imediatamente aparecem identificadas. No homem, porém, a vontade não aparece logo como idêntica à liberdade, mas apenas como a garantia real da liberdade possível, como o que torna real a liberdade, e a identificação só se estabelece entre a liberdade real e a vontade manifesta.

É-nos difícil discernir nestas relações, e em qualquer dos graus em que elas se apresentam, seja uma dedução racional ou lógica, seja uma ligação intuitiva ou poética. E mais justificadas se tornam nossas dificuldades quando, em filósofos modernos mais recentes do que os medievais mas não menos significativos, elas se nos deparam expostas em termos de evidente e suspeito compromisso. Quando, por exemplo, Kant nos diz que "o conhecimento é tema e interesse de poucos ao passo que os benefícios da vontade são negócio de todos" e ligamos esta afirmação com o famoso apotegma de Hegel de que no remotíssimo mundo oriental só um era livre, no remoto mundo antigo só alguns eram livres e no mundo cristão todos são livres.

Foi Hegel para a filosofia nórdica o sistematizador enciclopédico que Aristóteles terá sido para a filosofia grega. Foi também o seu derradeiro pensador optimista, o último em quem não aflorou a suspeita sequer de que o mundo espiritual a que pertencia ia entrar em crise. Não só o via aberto a todo o futuro como nele encerrava todo o passado, para lá da modernidade, de romanos e gregos, do remotíssimo oriente até antes da criação do mundo. Concebeu de tal modo, e com tal génio, a ideia, que a ideia pensada constituía todo o pensamento, era o pensamento de Deus antes da criação do mundo e dizia que o pensamento de qualquer singular filósofo continha, já pensado, o pensamento de todos os homens que o precederam.

Todavia, Martinho Heidegger diz-nos que Hegel, "com a sua determinação especulativa e dialéctica da história", se viu inibido de considerar "a verdade e o seu reino" como sendo a finalidade da filosofia e, muito embora, "tenha fixado o reino da pura verdade como o fim da filosofia", atribui-lhe por objecto ou por essência "a actividade da vontade absoluta". Todavia, repetimos, Heidegger diz-nos que o pensamento de Hegel, com justa razão considerado a sistematização da filosofia nórdica, é um sistema da vontade, inibido de ter a verdade por sua finalidade ou seu princípio.

Dizia também Hegel que "a filosofia é filha do tempo", mas com a condição de ultrapassar os limites do seu tempo ou de neles encerrar todos os tempos passados e futuros. O que Heidegger nos afirma é, porém, que, sistema da vontade, o hegelianismo é bem a filosofia de um tempo que não ultrapassou e nele encontra seus bem demarcados limites. E propõe que o filósofo, em vez de hegelianamente assumir todo o pensamento até ele pelos homens pensado, antes se despoje de tudo o que foi pensado ao longo dos tempos e reverta àquela origem - de que parece ver mais próximos os pré-socráticos - onde o saber da verdade, ou a mesma verdade, terá tido porventura uma expressão imediata.

|

| Martinho Heidegger |

Há nesta proposta de Heidegger uma espécie de má consciência ou de dramática visão da crise, se não da nulidade, de toda a filosofia nórdica. Significativamente, é hoje Heidegger o mais qualificado representante dessa filosofia e embora, na proposta reversão do pensamento ao saber original, todos os seus sentidos se abram aos filósofos gregos, os pensadores que mais demorada e atentamente parece ter estudado foram Duns Escoto e Frederico Nietzsche, a ambos dedicando volumosos escritos: Escoto, como temos visto, representa o decisivo impulso da filosofia nórdica; e Nietzsche é quem vislumbra e primeiro o proclama, num sentido o fim dessa filosofia, noutro sentido a inferioridade dela perante o pensamento dos povos meridionais, não só o dos antigos gregos mas também o dos católicos da renascença e das lutas luteranas e o dos seus contemporâneos itálicos e franceses. Na sua visão perturbada, não consegue porém desprender-se da filosofia que, em sua exaltação genial, repudia e condena, e paradoxalmente atribui à vontade aquele primado que constitui a substância dessa filosofia.

Com Nietzsche e até Heidegger, define-se o século da crise e porventura encerramento da filosofia moderna, cuja perduração já parece apenas institucional. Um discípulo de Heidegger, Herbert Marcuse, vai já ao ponto de dar tal encerramento por concluído, afirmando que Hegel é o derradeiro dos filósofos e, com ele, a filosofia transita à sociologia ou teoria social.

Marcuse vê bem que uma filosofia que fez da vontade seu fundamento, apenas se pode apresentar como filosofia enquanto elabore o processo que, abdicando da soberania da verdade e sacrificando o amor ao saber, conduz ao predomínio da acção em que a vontade se manifesta. A missão da filosofia moderna terá sido portanto a de negar o princípio da verdade. Derradeira e mais perfeita sistematização dessa filosofia, o pensamento de Hegel, concebendo o espírito como "o negativo que qualifica a razão e o intelecto" será o pensamento da negação incessante, factor dinâmico da dialéctica e da história.

Estaremos pois a assistir ao anoitecer da filosofia nórdica, estaremos talvez no crepúsculo de uma civilização. Não vamos agora lembrar a antiga sabedoria mítica com a imagem, tão grata a Hegel, do pássaro de Minerva que levanta voo ao anoitecer. Uma funda decepção paira neste fim do dia que na liberdade julgou ter a sua luz solar mas que, ao desligá-la da verdade e fazer dela assunto da vontade, essa mesma liberdade comprometeu».

Orlando Vitorino («Refutação da Filosofia Triunfante»).

Foi a noção de Firmamento, e não a de Fundamento, aquela que motivou o Elemento implícito na História de Portugal. Aristóteles garantiu-a pelo conceito do motor imóvel, aliás compatível com o mundo infinito, criado por Deus. Os progressos da geografia e da astronomia, realizados nos três séculos modernos, não revogaram, antes aperfeiçoaram, da imagem para o conceito, o que religiosamente se deve entender por Céu.

A filosofia alemã, dominante nos séculos XIX e XX, pretende ser a filosofia universal. Lembremo-nos sempre de que universal não significa mais do que adunante, mas se reflectirmos bem em que pluralidade não equivale a parcialidade, veremos também que o real não corresponde ao ideal. Ilusório é esperar que uma actividade meramente terrestre efective entre as raças, os povos e as nações aquela adunação que tem por arquétipo o amor.

A divulgação da cultura alemã durante a segunda guerra mundial não beneficiava, aliás, as condições favoráveis para influir na filosofia portuguesa. Em 1940 reagia Portugal contra as doutrinas sociológicas de sofismação dialéctica, pelo que seria inconsequente rejeitar em política e admitir em filosofia o agnosticismo de Kant e seus discípulos. Nem o positivismo de Husserl nem o ateísmo de Heidegger foram sequer traduzidos de modo a conseguir a perfeita aceitação dos intelectuais portugueses.

Dez anos haviam sido comsumidos na divulgação de uma antropologia da insinceridade, segundo a qual o homem esconde, disfarça ou cifra motivos da sua acção pessoal e social. Nesse decénio atingiram inesperada mas explicável popularidade o freudismo e o marxismo. Vários escritores aplicaram o seu engenho a interpretar a cultura portuguesa pelos motivos dominantes naquelas doutrinas dogmáticas, convencidos de que tais permutações chegariam a valer de provas, porque convencidos também de que o positivismo havia para sempre refutado a antropologia filosófica.

A segunda guerra mundial obrigou os povos europeus a reflectirem sobre a tese ateísta segundo a qual a infelicidade humana provém da má organização da sociedade. Opostos sistemas políticos na sua oposição anulavam o positivismo que não havia sido mais do que doutrina de compromisso e de transição. A pouco e pouco desapareceu a crença de que a felicidade do povo está dependente de qualquer sistema de sociologia, e recomeçaram os estudos sobre a evolução da personalidade humana.

O existencialismo de Karl Jaspers, proveniente de um psiquiatra estudioso dos fenómenos de frustração e agressividade, teve o mérito de demonstrar que sempre hão-de as relações definir situações de inferioridade e de superioridade, sem alteração visível das virtudes e dos vícios dos homens. Modificou-se o significado da questão social e da luta de classes quando foi visto que a dissociação levada a efeito pela indústria moderna, entre a pessoa que manda, e a pessoa que paga, teve por consequência submeter o valor do trabalho humano a um critério impessoalista, cousista e materialista, incompatível com a doutrina da justiça. A noção de trabalho, relacionando o homem com a matéria, o utensílio e a máquina, projectou para fora do domínio científico os postulados naturais da sociologia.

Já antes do existencialismo havia sido visto, à luz de uma epistemologia exigente e coerente, que a chamada sociologia não pode servir de base a uma técnica política, porque é uma falsa ciência. Ela não obedece à lei do número, posto que as diversas sociedades de que se ocupa não são caracterizadas pela quantidade de seres humanos que as compõem, e na indeterminação numérica permite que os mesmos termos designem realidades muito heterogéneas. Ela não contém um princípio de movimento, ou de mediação entre noções contrárias, pelo que há-de recorrer à história, à biologia ou à geologia sempre que for obrigada a dar satisfação suficiente às exigências explicativas da ciência humana.

A sociologia, de inspiração alemã, é uma tecnologia da densificação dos impedimentos às relações humanas, explicável pela inteligência do mal. Assim, o preceito formulado por Emílio Durkheim, de considerar a sociedade como uma coisa, não basta para garantir um método científico. As relações humanas são de pessoa a pessoa, e contra esta verdade de pouco valem os intermediários cousistas que ficticiamente representam as instituições ou a sociedade.

A sociologia materialista exige uma consequente definição de política. A política será a técnica de administrar as coisas, em vez da arte de governar os povos. Aparentemente anarquista, esta substituição anuncia e aconselha que se proceda para com os homens como habitualmente se procede para com as coisas.

(...) Em 1940 estava por quase toda a gente verificado que a sociologia idealista, positivista ou materialista não poderia servir de doutrina explicativa da História de Portugal. Haveria, porém, que descobrir o motivo complexo (quer dizer, oculto) que inibia naquela data a opinião pública de comparar a nacionalidade com a sua filosofia, e a essa investigação se dedicaram os estudiosos que haviam ficado descontentes com os resultados do Congresso do Mundo Português. Datam, pois, de 1940 o desenvolvimento da filosofia portuguesa e a consciência de que existe um modo português de filosofar.

Quem souber ler a nossa História da Literatura, e também a nossa História do Direito, não terá dificuldade em reconhecer que um espírito superior conferiu autonomia ao pensamento português. Os estudos positivos de Teófilo Braga, Fidelino de Figueiredo e Hernâni Cidade, no domínio da História da Literatura, como os de Paulo Merêa, Cabral Moncada e Marcelo Caetano, no domínio da História do Direito, comprovam que o modo português de filosofar não recebeu adequada expressão didáctica nas escolas instituídas por imitação da cultura europeia. Quem pensar no silogismo da árvore, constituída por um tronco mediador da raiz com a copa, quem souber ler o simbolismo do barco, do vaso e da nave nas obras das nossas artes plásticas, quem tiver leitura do que não está na escritura, facilmente entenderá que é destino do espírito português flutuar sobre as águas.

A Casa de Portugal, no extremo da Europa, talvez a muitos pareça ser a Pequena Casa Lusitana, de que falou Camões. Esta expressão significa, porém, que Portugal é a metrópole de um país ultramarino, que o pensamento português é um pensamento atlântico. Estando acima do elemento líquido, que a tinta representa na arte de escrever, o pensamento inefável torna-se incomensurável com as vulgares expressões de cultura.

Portugal não é uma província, uma terra vencida, e portanto servil, da mentalidade dominante na Europa Central. Portugal é uma nação tão culta, e criadora de cultura, como aquelas que lutam pela supremacia internacional. Esta verdade tem de ser afirmada sem receio de que os comparativistas a contradigam pelos sinais que denunciam um complexo de inferioridade.

Razão há, pois, de acusar de provincianismo todos quantos, entre 1870 e 1940, defenderam o estulto programa de europeizar Portugal pela adopção de uma cultura estrangeira, talvez já ultrapassada. Quem for ler as obras de Cunha Seixas, Sampaio Bruno e Leonardo Coimbra facilmente descobrirá e descreverá o modo português de filosofar. Depois, pelo estudo comparativo da filosofia portuguesa com as filosofias estrangeiras, verificará que teria sido um erro provinciano aceitar sem crítica a tese dos que nos recusam autonomia cultural.

(...) Filosofar é desenvolver a aptidão humana para o conhecimento supranormal. Tal aptidão adquire-se pela oração, tanto pela oração mental como pela oração verbal. Seria fácil extrair dos livros de Guerra Junqueiro, Sampaio Bruno e Leonardo Coimbra as frases confirmativas de que na prece está o primeiro acto da arte de filosofar.

Esta noção de filosofia tem por imagem o acto de abrir os olhos para outra realidade, e na procura do saber teórico, ou propriamente do resultado do conhecimento que é a teoria, alguns escritores confundem filosofia com metafísica. Garantida está aquela noção pela prova de que, ao longo da história cultural, nenhum sistema filosófico pode deixar de admitir a gradação do conhecimento humano, metodologicamente afirmado ou por uma tábua das categorias, ou por uma classificação das ciências, ou por determinação das regiões da realidade. Aqui se nota quão enganosa, falsa e absurda é a expressão teoria do conhecimento, usada nas escolas, mas adoptada por vício de imitar a nomenclatura estrangeira.

Inútil seria um modo de cultura que não facultasse àqueles que estudam um saber de ordem superior. Explica-se que a palavra pensamento tenha menor dignidade do que a palavra filosofia, exactamente porque pensar é próprio de todos os homens e filosofar só é dado aos homens superiores. Assim vemos que os últimos positivistas preferem falar de pensamento português, que dividem em pensamento moral, político e religioso, a adoptar claramente a expressão de filosofia portuguesa.

Se a filosofia fosse realmente o acesso à metafísica por intermédio da lógica, e se a lógica fosse como que uma gramática geral, válida para todos os idiomas, e portanto universal - conforme foi outrora ensinado nos liceus -, todos os sistemas gnosiológicos haveriam de ser reduzidos a uma só forma de racionalismo. Durante muitos séculos esteve a razão filosófica mais ou menos subordinada à lógica de Porfírio e de Boécio, erradamente confundida com a lógica de Aristóteles. À medida, porém, que o experiencialismo aristotélico foi sendo combinado com os métodos apropriados às ciências físicas tornou-se cada vez mais difícil aceitar a palavrosa metafísica.

O racionalismo agnóstico, que atingiu a perfeição na obra de Kant, preparou o intelecto humano a não admitir qualquer ciência de verdades consideradas superiores à razão. Esta incompatibilidade do racional com o irracional obrigaria o filósofo a acreditar mais na palavra alheia do que no pensamento próprio, sempre que as condições sociais da actividade humana aconselhassem tal obediência. O racionalismo agnóstico precede e prepara a demissão do livre pensamento perante o voluntarismo prático.

Nada custa tanto a um homem livre como ter de mentir, ou, o que é o mesmo, ser forçado a dizer que acredita no que lhe repugna à razão. A firmeza no agnosticismo impede-o de, como dissemos, abrir os olhos para a realidade. Contra o racionalismo agnóstico de Kant só há o recurso de demonstrar que a razão é flexível, ou animada, o que equivale a reproduzir a crítica de Hegel ou a restaurar a lógica de Aristóteles.

A doutrina da razão, que está implícita na filosofia portuguesa, desenvolve-se em direcção contrária à do limitado racionalismo. Tal acontece devido a multissecular fidelidade à lógica de Aristóteles. Notadas foram já, porque notáveis, as semelhanças entre a filosofia inglesa e a filosofia portuguesa, entretecidas de névoa, bruma e sonho.

A gnosiologia dos pensadores britânicos subordina a razão humana a uma espécie de percepção transcendental. Assim é na antropologia, na cosmologia e na teologia. Esta tendência induz os comentadores superficiais no erro de confundir a pluralidade com a parcialidade, a multiplicação com a divisão, e a situar entre as linhas do empirismo, do cepticismo e do pragmatismo, as obras-primas da filosofia inglesa.

O modo português de filosofar, isto é, o modo português de atingir o conhecimento supranormal de uma realidade sobrenatural, é perfeitamente aristotélico porque está relacionado com as artes da palavra. O modo português de filosofar consiste em erguer a palavra libertada à altura do pensamento, e procurar depois atingir a mais pura região do espírito. Tal é o que aparece, ainda que transfigurado, nas obras de jurisprudência, de literatura e na tradição oral.

A palavra livre dissocia-se dos sentidos e dos conceitos a que tem estado associada, conserva a nobreza do seu significado étimo, para depois se referir a novas realidades. Esta faculdade de dissociação e de associação, exercitada pelas disciplinas do trivium, garante mais do que qualquer outra a fecundida da ciência humana. As palavras não são imortais, mas por muito tempo sobrevivem aos sentidos, aos conceitos e às imagens.

A arte de filosofar tem seu princípio na liberdade de atribuir a qualquer palavra uma significação propícia ao pensamento subjectivo, porque só a partir dessa liberdade parece inteligível a fecundidade do método socrático. A cada palavra corresponde um sentido ou um conceito, sentido que a imaginação altera ou conceito que a inteligência rectifica, sempre que o pensador ouse evadir-se das condições estreitas da linguagem comum. Só exigindo a todos os homens o juramento de usarem as palavras vulgares na significação prescrita pelo dicionário contemporâneo, seria possível contrariar a evolução normal das línguas vivas, pela flutuação semântica.

(...) Quem pensar que o advérbio imediatamente significa sem mediação, e portanto um modo, tenderá a esquecer que para muita gente aquela palavra equivale a já. Bem sabemos que o tempo se mete de permeio, mas o tempo condiciona em vez de interpretar. Se considerássemos com maior rigor as distinções de tempo e de espaço, seríamos mais prudentes, como os Ingleses e os Alemães, não confundiríamos numa só palavra diferentes conceitos de Céu.

A escada, ou ponte, da Terra para o Céu, que nos é dada pela palavra metafísica, sofre uma mutação semântica ao passar da nomenclatura da filosofia para a nomenclatura da ciência. Quando os positivistas franceses negavam à noção de metafísica o direito de cientificidade, alguns pensadores mais esclarecidos procuraram demonstrar que não pode haver ciência sem metafísica, porque o cientista recebe, compõe ou elabora hipóteses, já que à ciência não bastam os métodos de observação e experimentação. Exemplo histórico é o da hipótese atómica, transpondo da ciência para a metafísica a estabilidade da matéria, até que a energética anulou por fim toda e qualquer representação cousista de secreta materialização.

É certo que, para muitos pensadores católicos, se torna cada vez mais difícil a distinção entre metafísica e teologia, entre o que compete à razão e o que pertence ao domínio da fé. O critério metodológico das vinte e quatro teses tomistas - obrigatório apenas para o clero - está longe de satisfazer as aspirações dos pensadores leigos que pretendem relacionar a filosofia com a religião, ou elaborar uma filosofia religiosa. Assim vemos, por exemplo, na cultura francesa um positivismo católico, como o de Duhem, Le Roy ou Maritain, servir de réplica ao positivismo agnóstico de Comte, Spencer e Mill.

Cada pensador pode escolher livremente a hipótese metafísica que mais lhe convier, sob a condição de aceitar consequentemente os respectivos corolários e as respectivas conclusões. Só há duas hipóteses metafísicas, a hipótese monádica e a hipótese atómica, complicadas por vezes com a noção intermediária de substância, que pode ser pensante ou extensa; e porque é limitado o número de sistemas filosóficos que dependem da metafísica, verificamos que a chamada História da Filosofia Universal se resume na mera substituição de nomenclaturas, para conservação das mesmas posições polémicas e das mesmas tentativas de refutação. Esta classificação didáctica dos sistemas filosóficos, assente sobre arbitrária esquematização da lógica de Aristóteles, deixou de ser legítima no plano da cultura, depois de publicada a obra de Hegel.

Sabemos que Henrique Poincaré intitulou de La Science et l'Hypothèse (1902) um livro célebre que também poderia ter sido intitulado de La Science et la Métaphysique, visto que hipótese e metafísica se encontram no mesmo plano mental, mas Henrique Bergson foi muito mais audaz. A sua obra contém, ao longo de várias páginas, uma admirável tentativa de refutação da metafísica para fora da filosofia, por lhe parecer radicalmente falsa essa doutrina fundada por Zenão de Eleia, na qual as palavras não correspondem a sentidos, a imagens ou a conceitos. Só quem ler superficialmente, muito superficialmente, as frases subtilíssimas do celebrado escritor francês, estranhará tão singular concordância com o verdadeiro pensamento de Aristóteles.

(...) A filosofia é pensamento sem ostentação. O pensador talvez seja livre, todas as vezes que adquira consciência da liberdade, mas o escritor é sempre motivado, se não necessitado. Há que discernir, porém, se a motivação é interior ou exterior.

(...) Quem escreve sem artifício, preferindo ser sincero com os leitores a ser dissimulado perante críticos, nos seus ensaios deixa ver a espontaneidade do seu pensamento. Nas minhas frases de ordem natural e de preceito aristotélico estão representados actos de proposição, começando precisamente pela designação do objecto material ou mental que excita o meu dizer, envolvendo depois o substantivo com predicados, epítetos e atributos. Afirmo o que vejo firme, sem que a tal firmeza queira dar o meu assentimento.

Afasto-me depois do objecto com a mobilidade que o verbo permite e com a liberdade a que cheguei por evolução, procedo com movimentos descontínuos como os do remador, comparo-me com o navegante que deixa a terra a perder de vista. Ao contrário daqueles escritores que defendem o fixismo dos princípios, metas e fins, não creio que a ordem das coisas tenha uma sequência que corresponda à ordem das ideias, acredito que depois do método a pessoa escolhe a aventura, mas evito também ser iludido pela narrativa das imagens que os efeitos da luz conseguem desprender dos entes finitos. A palavra que flutua sobre a tinta, conforme o simbolismo do barco, nem sempre pode ser animada de movimento uniforme, sofre as oscilações que resultam das marés e das correntes dos ventos.

Não sei como possam julgar bruno, escuro ou escoto o meu difícil trabalho de silogizar. Admito que os leitores requeiram palavras mais adequadas ao pensamento, concedo que apontem interrupções e elipses no discorrer, compreendo que solicitem provas do que ainda está por explicar. Anima-me, porém, o amor da luz e do ar livre, procuro aperfeiçoar quanto possível a compostura dos meus livros, mas ninguém me convence de que a demonstração deva preceder a invenção.

Considero os meus compatriotas superiormente dotados de bom entendimento para as actividades espirituais, o que me permite confiar em que o nosso povo venha a ser gratificado com o sistema de ensino, a organização da imprensa, e o movimento literário que o ajudem a realizar no domínio do invisível tudo quanto pelos maiores poetas foi já previsto. Nunca me tentou o pensamento de negar aos Portugueses nobre aptidão para as actividades artísticas, filosóficas e religiosas, nem alinho junto daqueles que pretendem distinguir-se pela qualidade de vencidos ou de vencedores, porque me repugna esse modo de no insulto aos compatriotas tirar vingança de qualquer ressentimento. Confesso, porém, quanto me desgosta saber que gozam de favor, pelo menos em cenáculos e tertúlias, muitos dos que dizem e escrevem palavras deprimentes para este povo, este país, esta Pátria.

Bem sei que defeitos e vícios dos Portugueses poderiam ser atenuados por um sistema de educação, mas sei também que devemos comparar os defeitos com os efeitos, e os vícios com as virtudes, antes de procedermos a um juízo ético ou a uma condenação moral. Da minha propensão para descobrir, defender e exaltar as qualidades do nosso povo, inferiram alguns críticos ser eu muito mais um escritor nacionalista do que um pensador universalista, mas concluíram escudados por equívocos e ambiguidades. A relação entre o individual, o nacional e o universal não é de parte ao todo, e quem pensar por partes, por partidos e por divisões jamais entenderá a relação verídica entre a imanência e a transcendência.

Prezo-me de bem situar na escala dos valores os povos europeus que mais admiro, mas da admiração distingo a imitação, pelo que justifico desconfiar sempre de todos os movimentos culturais destituídos de base nacional e popular. A muitos escritores que se notabilizaram pela divulgação das estéticas estrangeiras, signifiquei a minha distância pelo meu silêncio, não lhes dei a minha colaboração, mas também não lhes discuto a liberdade. Considerei falacioso o classicismo dos artistas que pretendiam ser herdeiros dos Gregos e dos Latinos, na certeza de que não é portuguesa a tradição pitagórica, mas também não pude concordar com a presença negativista, derrotista e individualista de meros esboços de arte que não anunciavam verbo, não formavam escola, não construíam futuro.

Li, forçado pelas circunstâncias, as famosas obras literárias que mais impressionaram os adolescentes do meu tempo, ansiosos de proclamarem o seu modernismo. Não me era lícito ignorar, nem me era lícito condenar, o que merecia louvor de pessoas bem qualificadas, mas sofri a humilhação de não saber escrever as palavras do meu gosto e do meu desgosto, se bem que me guiasse luminosa intuição de que as doutrinas exóticas produzem efeitos tóxicos. Só mais tarde fui agraciado com o júbilo de ver que a minha inconfessada repugnância pela literatura sincera mas inteiramente livre dos valores, das normas e das formas - triste mistura da sensibilidade eslava com a cultura germânica -, não era mera reacção sentimental de um espírito lusíada, mas pressentimento motivado para a arte de uma antropologia superior.

Habituado, desde a primeira leitura da Cartilha Maternal, aos ritmos populares dos poemas de João de Deus, fui formando a minha cultura literária em direcção oposta à da ocidentalização modernista. A exigência de pensamento levou-me gradualmente a preferir as obras poéticas de António Correia de Oliveira, Afonso Lopes Vieira e Teixeira de Pascoaes. Não me envergonho de confessar que me faltou simpatia bastante para enaltecer os movimentos literários que surgiram depois da Renascença Portuguesa.

Nunca me entendi com os críticos, professores e historiadores da nossa literatura, que, volvendo os olhos para a Europa e para o Oriente, não sabem, não podem ou não querem valorizar os livros anunciadores ou promotores da cultura atlântica, exceptuando talvez a Pátria de Guerra Junqueiro, o Regresso ao Paraíso de Teixeira de Pascoais ou a Mensagem de Fernando Pessoa. Nao requeiro o encómio dos professores portugueses de filosofia estrangeira, nem espero já que os meus livros mereçam recensões favoráveis das revistas que dizem obedecer a directrizes universalistas. Quem não escrever em papel pautado por qualquer ortodoxia, quem não estiver inscrito numa congregação de elogio-mútuo, sujeita-se até a passar pelo desgosto de ver contestada a sua liberdade de publicar».

Álvaro Ribeiro (Introdução in «A Razão Animada»).

«Quem quiser descobrir as verdadeiras causas da nossa inferioridade mental e a decadência moral que nos avassala, deve ir procurá-las à universidade».

A. Lobo Vilela («A Crise da Universidade»).

«A política socialista, ininterruptamente prosseguida desde o veiga-simonismo, deixou pois ficar incólume o ensino superior, ou a universidade. Mas já ele havia ficado incólume durante todo o salazarismo. E, antes do salazarismo, durante o republicanismo. E, ainda antes, durante todo o liberalismo da monarquia. De modo que o nosso ensino superior é, substancialmente, o que dele fez o Marquês de Pombal, orientado pelo pensamento iluminista da época, cujos principais representantes - Verney, R. Sanches, Castro Sarmento - são ainda hoje enaltecidos, através dos panegíricos de A. Sérgio e semelhantes, por epígonos de menor saber que se denominam de progressistas. Ao mesmo tempo, ignora-se, ou faz-se ignorar a linha mais sábia e mais original do pensamento pedagógico e didáctico português, aquela que preconizando que a organização do ensino se deduz da filosofia que Pombal e os pombalinos de ontem e de hoje decretaram ser "abominável", culminou em Leonardo Coimbra e se prolonga até aos nossos dias nas obras de Delfim Santos, Santana Dionísio, José Marinho e Álvaro Ribeiro».

Orlando Vitorino («Exaltação da Filosofia Derrotada»).

«O socialismo pode, e deve, ser interpretado como a aplicação das categorias do pensamento militar à organização da sociedade. Tal se prova nos raciocínios comparativos de destruição com a construção, a qual obedecerá muito mais aos artifícios da indústria e do tráfego do que ao naturalismo da agricultura e do comércio. Os impostos e as imposições, as expropriações e as nacionalizações, o planeamento e a estratégia de uma economia sem lucro nem liberdade, incluem imagens próprias da violência totalitária e da utopia indiscutível».

Álvaro Ribeiro («Pela República, contra o Socialismo. Teses e antíteses», in revista Escola Formal, n.º 6, Junho de 1979).

«Ignorando a tradição portuguesa, os políticos, militares e historiadores do nosso tempo continuam a não saber e a não querer atender às consequências que, a partir de 1772 até à actualidade, viriam a decorrer da reforma pombalina da Universidade de Coimbra, a mais importante das quais foi a proscrição do ensino de Aristóteles. Quer isto dizer que o Marquês de Pombal, tendo por base a Dedução Cronológica e Analítica (1767), bem como o Compêndio Histórico da Universidade de Coimbra (1772), consolidou todas as estruturas tendentes a impedir, no âmbito do ensino público, a realização autêntica e original do pensamento filosófico. Assim, não obstante sabermos que o verdadeiro intuito do Marquês estava na eliminação da política dos jesuítas, o que aqui nos importa assinalar é que, de então para cá, o ensino universitário não mais se constituiu como um ensino superior, porquanto sem filosofia a razão humana decai no vício positivista para, finalmente, sucumbir perante as destruições morais, políticas e económicas do socialismo».

Miguel Bruno Duarte («Noemas de Filosofia Portuguesa»).

«Alheia às vicissitudes da cultura universitária, onde se deforma quando se reflecte, tem sido quase sempre inspirada por um espírito subtil e desconhecido a filosofia portuguesa».

Álvaro Ribeiro («Apologia e Filosofia»).

A Filosofia Portuguesa em foco!

A alocução do Dr. Álvaro Ribeiro sobre o apaixonante tema

Minhas senhoras,

Meus senhores:

Data de 1940 o problema que nos preocupa. Durante a II Guerra Mundial os principais beligerantes justificavam a sua política em nome da sua filosofia. Portugal mantinha-se neutro e realizava pacificamente as chamadas comemorações centenárias. A neutralidade, que era naquele tempo uma prova de independência, deveria ser doutrinalmente justificada no Congresso do Mundo Português. Efectivamente, não há independência política sem autonomia cultural. Ao percorrermos, porém, as páginas dos dezanove volumes das teses apresentadas no Congresso do Mundo Português, nós, estudiosos e estudantes de filosofia, notamos com desgosto a mínima atribuída aos problemas do pensamento livre e especulativo, a quase omissão!... Não estava oficialmente reconhecida a filosofia portuguesa. Porquê?

O problema começou a ser discutido em conversas de tertúlias várias, timidamente, sem critério nem método. Dois escritos, notáveis pela intenção, merecem ser lembrados: os artigos de Eudoro de Sousa no «Diário Popular», e um opúsculo de Sant'Anna Dionísio publicado pela «Seara Nova». Descontente com as afirmações desses dois amigos, e discordante, redigi um trabalho intitulado «O Problema da Filosofia Portuguesa», propus o manuscrito ao negócio de vários editores, e consegui, por fim, vê-lo publicado pela «Editorial Inquérito» em 1943. Devo notar que intencionalmente dediquei esse modesto trabalho àquele dos meus amigos que mais acreditava no porvir da filosofia lusíada, ao Dr. José Marinho. Quero assim lembrar que sem a solidariedade deste meu contemporâneo, conterrâneo e compatriota talvez não me tivesse sido possível escrever uma série de livros directa ou indirectamente relacionados com o problema da filosofia portuguesa, série que dei por concluída com a publicação de «A Razão Animada». Hoje, quando o meu espírito se desinteressou já de uma questão debatida na imprensa durante quatorze anos, questão, quanto a mim, já suficientemente esclarecida perante as pessoas de boa vontade e de boa fé, volto ao tema, a convite do Centro Contemporâneo de Cultura, apenas para estimular a eloquência de quantos desejarem levar o mesmo facho para mais além...

Reconhecida pelas novas gerações a existência da nossa filosofia nacional, cumpre-nos progredir em três ordens de investigação, e nesse sentido me permito apresentar um programa de estudo para o nosso colóquio.

1º. - Determinar as características da filosofia portuguesa na sua evolução histórica, de Pedro Hispano a Leonardo Coimbra.

2.º - Caracterizar o modo português de filosofar da actualidade, observando para tal fim as suas reacções perante as correntes filosóficas nossas contemporâneas, nomeadamente aquelas que derivam da Alemanha.

3º. - Estudar o problema português da apologética católica, no aspecto restrito das relações da razão com a fé, da filosofia com a teologia.

Ao submeter à inteligência de V. Ex.ª, Senhor Presidente, esta proposta de ordem de trabalhos, apresso-me a declarar que ela não implica a unanimidade dos escritores que defendem teses ou teoremas favoráveis à filosofia portuguesa. Falo apenas em meu próprio nome, ciente das concordâncias e das discordâncias que dinamizam, animam e fecundam este movimento cultural.

Quanto a mim, várias vezes o tenho dito, a filosofia portuguesa é o modo mais subtil e sublime de amor à Pátria. É um amor consciente, um amor que conhece os seus motivos, quase diria os seus motores, se tivesse tempo para me explicar. Sem pretender dar lições de patriotismo, - o que seria estulto, - peço licença de afirmar que creio na superioridade deste povo triste, sério e sábio que é o povo português sobre todos os outros povos de raça branca, superioridade espiritual, se quiserdes, mas dizendo isso está dito tudo. Não posso desenvolver razões. Todos os credos se provam por símbolos e por actos; provas do meu credo tenho-as dado suficientemente na vida e na acção de escritor. Eu não posso estudar o mínimo problema filosófico sem que na minha alma uma voz mais íntima proclame a superioridade do génio português!

Na hierarquia histórico-teológica dos povos, ou teodiceica, ainda vejo infinita, não acabada, a missão inconfundível da História de Portugal. Eis porque deveras me preocupa o problema apologético de relacionar a filosofia portuguesa com a religião absoluta. Conheço vários sistemas de apologética, principalmente franceses, e não desconheço a crise intelectual, ou cultural, do catolicismo no nosso país. O problema é grave, na opinião de crentes e descrentes, leigos e clérigos, - mas, quanto a mim, só poderá ser resolvido pela filosofia portuguesa.

Em abono desta afirmação poderia dizer algo da minha vida interior, porque devo aos esquemas lógicos e às categorias intelectivas da filosofia portuguesa a possibilidade de reinterpretar e reassimilar a teologia católica, sem dificuldade perante os dogmas e os mistérios. Pelo contrário, na medida em que os autores dos compêndios ou dos tratados de teologia dogmática postulam ou exigem o afastamento daqueles esquemas e daquelas categorias, logo ressurgem as aporias, as antíteses e as antinomias que atormentam os mais sinceros pensadores portugueses. A meu favor direi apenas que uma filosofia tal como a nossa, cujos representantes, de Pedro Hispano a Leonardo Coimbra foram homens de educação católica, - é mais conveniente para a estruturação de uma apologética do que o abstracto e falso universalismo de várias doutrinas provenientes do estrangeiro. Seja-me permitido dizer que um debate sobre o problema da filosofia portuguesa conduz necessariamente ao debate sobre o problema da filosofia cristã.

Estes tópicos, - lealmente o declaro, - caracterizam a minha filosofia, não caracterizam a filosofia de todos os portugueses. Estou só quando afirmo a superioridade do génio português; estou só, ao dizer que a filosofia portuguesa é superior à filosofia alemã; estou só quando proclamo que a filosofia portuguesa se articulará muito com a futura sistematização da teologia católica. As diferenças, ou divergências, que existem na minoria dos escritores convidados a colaborar nestas sessões de estudo, hão-de surgir no decurso dos debates. Não formarão, com certeza, impedimento ao êxito deste colóquio, cuja ordem, unidade e eficiência foram superiormente confiadas a V. Ex.ª, Senhor Presidente.

Estou convencido da compatibilidade entre a Filosofia Portuguesa e a Filosofia Católica - disse à «FLAMA» o Dr. Álvaro Ribeiro

Raras vezes a discussão de temas filosóficos terá despertado interesse público como aquele que se verificou e está a verificar em torno da série de «colóquios» organizados pelo Centro Contemporâneo de Cultura, no Largo do Mitelo, 1, todas as 6.as feiras à noite. Por isso a «Flama» esteve na sessão inaugural e quis ouvir, para os leitores interessados nestes problemas, uma das mais altas figuras do pensamento português contemporâneo, o dr. Álvaro Ribeiro. Antes, porém, acompanhámos com viva atenção e profundo agrado a forma elevada como decorreu a troca de ideias e opiniões num debate pleno de seriedade e brilho, em que intervieram os revs. Padres dr. António de Magalhães e João Ferreira, e os drs. Álvaro Ribeiro, António Quadros, Orlando Vitorino e Luís Zuzarte, entre outros.

Findo o «colóquio», fomos direitos ao fundo do problema, perguntando ao dr. Álvaro Ribeiro:

- A quem se deve, senhor Dr., esta iniciativa?

- A iniciativa pertenceu à Direcção do Centro Contemporâneo de Cultura que me convidou não só a colaborar neste colóquio mas também a apresentar os problemas da filosofia portuguesa.

Ao propor esta ordem de trabalhos, a Direcção do Centro Contemporâneo de Cultura implicitamente reconhece a existência da filosofia portuguesa. Está, portanto, prejudicada a questão da existência ou não existência de filosofias nacionais. Aliás, eu não daria a minha colaboração em termos contrários a uma doutrina evidente.

- Como explica V. Ex.ª que até há bem pouco tempo tenha havido dúvidas sobre a existência da filosofia portuguesa?

- Pelo prestígio dos escritores que constituíam o grupo dos «Vencidos da Vida», pela divulgação do positivismo, pela errada orientação do ensino público. Durante algumas dezenas de anos foi moda desvalorizar tudo quanto é português. Negou-se a aptidão dos portugueses para a especulação filosófica. Nos liceus não se lia uma página de um filósofo português, e os estudantes que entravam nas escolas universitárias ficavam para sempre a ignorar a longa galeria dos nossos pensadores, que vai de Pedro Hispano a Leonardo Coimbra. No entanto, é prova de incultura desconhecer os nomes dos poetas líricos... Por isso se diz que Portugal é um país de poetas, que não de filósofos.

- Está hoje reconhecida a verdade de que em todos os séculos houve escritores portugueses de filosofia. Vão sendo publicadas muitas bibliografias sobre o assunto. Isso não prova, porém, que tenhamos um pensamento original, diferenciado e característico. Haverá, pois, uma filosofia portuguesa? Verdadeiramente?

- Tanto como há uma filosofia espanhola, ou uma filosofia francesa, ou uma filosofia alemã. A dificuldade da resposta está em caracterizar a nossa filosofia; mas é esse, exactamente, o objectivo do colóquio.

Depois de uma pausa:

- Bem sei que nos liceus e nas universidades de além-fronteiras o ensino da filosofia não se apresenta como nacional. Duas razões explicam essa atitude: evitar o pleonasmo e proclamar a universalidade.

- Quer V. Ex.ª dizer que todas as filosofias são nacionais, embora não o confessem, e que todas aspiram à universalidade por imperialismo cultural?

- Exactamente; mas no estrangeiro há a astuciosa consciência dessa atitude, enquanto em Portugal existe ainda um complexo de inferioridade.

- Tem V. Ex.ª afirmado, segundo cremos, a superioridade da filosofia portuguesa sobre as outras filosofias nacionais. Essa afirmação tem causado escândalo, por não vir acompanhada de provas.

- De certo que, não me sendo possível dar provas de tal afirmação, o assunto participa já da ordem da crença. Eu não me envergonho de acreditar na superioridade do povo português. Por contraprova direi que tal superioridade não está ainda operante e evidente, porque contra ela obsta o sistema do nosso ensino público. (Em voz alta) Não temos a pedagogia que corresponde à nossa filosofia.

- Compreendo perfeitamente o alcance das palavras de V. Ex.ª e vejo agora melhor a utilidade do colóquio.

Efectivamente, se bem caracterizarmos a filosofia portuguesa da actualidade, muito melhor entenderemos qual deva ser a pedagogia do futuro.

Como reagem no nosso tempo os pensadores portugueses perante as filosofias estrangeiras mais divulgadas no nosso país?

- As doutrinas filosóficas de maior divulgação entre nós são o materialismo e o existencialismo, ambas de origem alemã. O pensamento português reage contra elas de modo singular, assimilando as teses aceitáveis para com elas compor novos sistemas. Assim, o existencialismo, que é um positivismo do sentimento, tornou possível a fenomenologia da saudade. Há hoje um saudosismo filosófico. Seus notáveis representantes são o Padre António de Magalhães. S.J., o Dr. Afonso Botelho e o Padre João Ferreira, O.F.M.

- Quanto ao materialismo dialéctico?... Toda a gente sabe que a obra de V. Ex.ª constitui a única refutação do materialismo dialéctico que do ponto de vista filosófico, se realizou entre nós. A obra de V. Ex.ª continua e esclarece «A Rússia de Hoje e o Homem de Sempre» de Leonardo Coimbra.

- O materialismo dialéctico é um sistema de base científica, pelo que obtém entre os estudiosos muito explicável prestígio. Mas como na sua expressão autêntica, germano-eslava, o materialismo dialéctico não é assimilável pelos nossos intelectuais, divulgou-se nos nossos meios universitários a interpretação cartesiana ou positivista do materialismo dialéctico, com as respectivas cartilhas.

- Quer V. Ex.ª desenvolver um pouco mais este tópico, para esclarecimento dos leitores da Flama?

- Com todo o gosto. O materialismo dialéctico exige certo aprofundamento dos problemas da física, e portanto um pensamento sério que ascenda à categoria intelectual do tempo. O cartesianismo e o positivismo não vão além da categoria do espaço, das associações por contiguidade, próprias do pensamento matemático e do pensamento lógico. Ora a verdade é que a filosofia portuguesa é mais uma filosofia do tempo do que uma filosofia do espaço, e uma filosofia do espírito muito mais do que uma filosofia do tempo.

- Espaço, tempo, espírito... - repete o jornalista para fixar ideias.

- Sim. É essa exactamente a problemática de Sampaio Bruno, adversário do materialismo e adversário da dialéctica de Fichte e de Feuerbach.

- Entende então V. Ex.ª que a filosofia portuguesa é essencialmente uma filosofia do espírito e da sua manifestação no tempo e no espaço? Essa interpretação é inteiramente concordante com o pensamento católico... ( - replicou o jornalista, ao lembrar-se da Revelação Cristã, de toda a História de Portugal, e, finalmente, das Aparições de Fátima).

O Dr. Álvaro Ribeiro, com a sua habitual prudência, foi divagando:

- Será esse um dos tópicos mais interessantes a esclarecer no colóquio, se tudo decorrer com a inteligência desejável. Uma coisa é a filosofia portuguesa, outra coisa é a minha própria filosofia; não posso confundir uma com a outra em juízos prematuros.

- Mas quanto à filosofia de V. Ex.ª?

- A minha filosofia é intinerante. Só Deus sabe onde irei parar... Bem procuro orientação nas revistas católicas, que muito prezo, mas até agora não vi uma recensão ou uma crítica em termos de esclarecimento simpático...

- ...

- Nem sempre a luz nos vem de onde a esperamos. Só em alguns notabilíssimos sermões e discursos do actual Bispo do Porto. Sr. Dr. António Ferreira Gomes, tenho encontrado conceitos filosófico-teológicos de perfeita compatibilidade com algumas teses defendidas nos meus livros.

O nosso entrevistado demora-se a fazer o elogio da personalidade intelectual do Senhor Bispo do Porto, mencionando alguns discursos e sermões que leu na Lumen e em as Novidades. Depois, voltando ao assunto, conclui: