«Entre a celestial pátria de Camões e o estado realizado pelo Sionismo, vai a distância que separa o céu da terra. O Congresso [Judaico] definiu que o movimento tinha por fim, a criação, na Palestina, de um estado garantido pelo direito público internacional, a organização de fluxos migratórios, o fortalecimento da consciência nacional, e a solidariedade dos governos.

Desde 1897, ano do Congresso Judaico, a 1917, ano da Declaração de Artur James Balfour, garantindo as premissas que levaram à fundação do Estado de Israel (14 de Maio de 1948), o movimento sionista afectou os portugueses de um modo indirecto, tanto mais que, salvas as excepções, eles foram mais recebedores e propagandistas do ideário, do que formuladores e originantes do movimento. A tradição hebraico-portuguesa está intimamente ligada ao movimento histórico do Sionismo, já que, a par dos propugnadores medievais e setecentistas, José Nazi, o português João Miguez, duque de Naxos, tinha tentado a restauração de Israel, no século XVI, e, em 1911, ocorreu a ideia de promover a colonização hebraica do planalto de Angola, mediante o projecto em que participou José Relvas, ministro da República, nesse mesmo ano se tendo fundado em Lisboa o Grupo Sionista, da presidência de Alfredo Bensaúde. O projecto de Terló é um caso de curiosidade. Judeu russo, e funcionário público em Coimbra, convivente de Mendes dos Remédios e do Visconde de Ouguela, elaborou um plano para mover a emigração judaica rumo a Angola, na esperança de ali se fazer, com judeus, um império qual o brasileiro, feito com brancos e pretos. O plano saiu a público no Diário do Governo, de 27 de Fevereiro de 1912, e foi discutido, obtendo consenso unânime, na Assembleia Nacional, no decurso de várias sessões, nos meses de Maio e de Junho. A Aliança Israelita Universal, fundada em 1858, e o Congresso Judaico de Viena pesaram o projecto, que, decerto, só não foi por diante por causa do rebentar da Guerra e da balança política europeia que preconizava, para África, soluções bem diferentes.

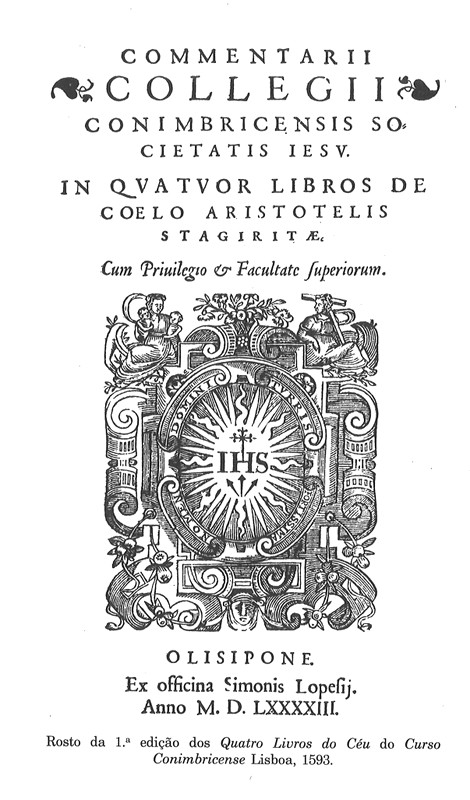

A par do apoio e da solidariedade dispensados às organizações internacionais judaicas, como o Congresso Mundial, a Aliança Israelita e a Conferência Mundial de Organizações Judaicas, os judeus portugueses visaram difundir o pensamento sionista de Herzl, conhecido desde 1912, ano em que Amzalak traduziu O Estado Judaico, apresentado com um prefácio de teor sionista, cujo espírito teve apoio na oportuna edição da obra de L. Feuer, sobre A Razão de Um Estado Judaico.

O crescimento do Sionismo encontrou o atrito do anti-semitismo; se o anti-sionismo só poderia formular-se mediante o jogo de interesses nacionais e internacionais, o anti-semitismo estava lançado na sociedade europeia, sobretudo na Alemanha, facto de que um francófono como José Benoliel se apercebeu, o que o levou a examinar os grandes mitos germânicos, como o super-humanismo de Nietzsche, a Kultur alemã e os "monstros de Goethe". Esse poema, em duas partes, intitula-se respectivamente de Les Surhommes au Carcan (1916) e Mané, Thécel, Pharé (1918).

No plano de encontro do anti-semitismo e do anti-sionismo criam-se situações de dúvida, incómodas para judeus e não-judeus. Uma dessas situações derivou do aproveitamento dos chamados Protocolos dos Sábios de Sião, citados, desde os mais comezinhos manuais de antijudaísmo, até ao Mein Kampf, de Adolfo Hitler.

O texto dos Protocolos foi editado pelo soviético Sérgio Nilus, em 1905, que declarou tê-los recebido das mãos de Alexis Sukhotin, que, por sua vez, os obtivera de uma mulher, que os usurpara a uns sábios sionistas. O texto seria constituído pelas deliberações secretas do Congresso Judaico de Basileia, de 1897, e destinadas à dominação do mundo. Dois pormenores são de reter: a longa cadeia de passagem, usada noutras circunstâncias, para lançar um halo de "secretismo" sobre o documento eventualmente apócrifo; e a revalidação das dúvidas dos franceses, quando Napoleão provocou o consistório do Sinédrio, em face da língua a utilizar na redacção das conclusões, se o francês, se o hebraico. Bruno Bauer tinha criticado o facto de o Sinédrio poder redigir as conclusões em hebraico - o que lançaria dúvidas sobre a coerência e a equivocidade das instruções a publicar, para os judeus franceses.

|

Theodor Herzl observando o Congresso Sionista de Basileia, ocorrido entre 29 e 31 de Agosto de 1897.

|

|

Offices of World Zionist Organization, Tel Aviv.

|

O processo protocolar oferece analogias com a Monita Secreta antijesuítica; e há indícios de os Protocolos serem um plágio da obra francesa Dialogue aux Enfers entre Machiavel et Montesquieu, um panfleto contra Napoleão III, escrito por Maurice Joly, e publicado em Bruxelas, em 1864. Foi essa a versão do londrino Times (1921), e assim o entendeu Freud, pensando que o domínio judaico do mundo, a conspiração dos Sábios de Sião, é uma "fantasia desiderativa" do anti-semitismo, baseada na "fantasia desiderativa" do messianismo literalista de alguns pensadores judios.

Os publicistas interessaram-se pela discussão do documento, o qual foi apresentado em português em 1923, como forma de contribuir para o reforço das posições antijudaicas. Um estudo crítico do Padre Pierre Charles, sobre o tema, foi editado por Francisco José Veloso, no clima agudo do conflito mundial, e como forma de minorar a argumentação antijudaica.

Em 1927, Barros Basto fundou o semanário sionista Israel e, em 1938, no Porto, fundou-se o Comité Sionista Judá Halevi, que se regia pela Declaração Balfour. Um ano antes, Silva Rasteiro voltara a retomar os Protocolos, que publicou e comentou, num opúsculo anti-semítico, intitulado Plano Judaico da Dominação do Mundo.

Contra o abuso ideológico do documento rebelou-se o polígrafo João Paulo Freire (Mário), que se arriscou à publicação de uma história universal dos judeus, dividida em quatro volumes, só no último se debruçando sobre o tema que o moveu à redacção da obra, aliás assente em boa informação, e pouco valorizada pelos especialistas da disciplina judaica. Posições opostas às de Mário foram tomadas pelos que admitiam o compromisso maçónico-judaico, sobretudo a gente de A Nação, e publicistas como Mariotte e Tomé Vieira».

Pinharanda Gomes («A Filosofia Hebraico-Portuguesa»).

«A política nada tem de comum com a moral. O governo que se deixa guiar pela moral não é político e, portanto, seu poder é frágil. Aquele que quer reinar deve recorrer à astúcia e à hipocrisia. As grandes qualidades populares - franqueza e honestidade - são vícios na política, porque derrubam mais os reis dos tronos do que o mais poderoso inimigo. Essas qualidades devem ser os atributos dos reinos cristãos e não nos devemos deixar absolutamente guiar por elas.

Nosso fim é possuir a força. A palavra "direito" é uma ideia abstracta que nada justifica. Essa palavra significa simplesmente isto: "Dai-me o que eu quero, a fim de que eu possa provar que sou mais forte do que vós". Onde começa o direito, onde acaba?

[...] Do mal passageiro que ora somos obrigados a fazer nascerá a marcha regular do mecanismo da existência nacional perturbado pelo liberalismo. O resultado justifica os meios. Prestamos atenção aos nossos projectos, menos quanto ao bom e ao moral do que quanto ao necessário e ao útil.

Temos diante de nós um plano, no qual está exposto estrategicamente a linha de que não nos podemos afastar sem correr o risco de ver destruídos o trabalho de muitos séculos.

Para achar os meios que levam a esse fim é preciso ter em conta a covardia, a instabilidade, a inconstância da multidão, sua incapacidade em compreender e discernir as condições de sua própria vida e de sua prosperidade. É necessário compreender que a força da multidão é cega, insensata, sem raciocínio, indo para a direita ou para a esquerda.

Somente um indivíduo preparado desde a meninice para a autocracia é capaz de conhecer a linguagem e a realidade políticas. Um povo entregue a si próprio, isto é, aos ambiciosos do seu meio, arruína-se na discórdia dos partidos, excitados pela sede de poder, e nas desordens resultantes dessa discórdia. É possível às massas populares raciocinar tranquilamente, sem rivalidades intestinas, dirigir os negócios do país, que não podem ser confundidos com os interesses externos? É impossível. Um plano, dividido por tantas cabeças quantas há na multidão, perde sua unidade, tornando-se ininteligível e irrealizável.

[...] Sem o despotismo absoluto, a civilização não pode existir; ela não é obra das massas, porém, de seu guia, seja qual for. A multidão é um bárbaro que mostra sua barbárie em todas as ocasiões. Logo que a multidão se apodera da liberdade, transforma-a em anarquia, que é o mais alto grau de barbárie.

[...] Nossa palavra de ordem é: força e hipocrisia. Somente a força pode triunfar na política, sobretudo se estiver escondida nos talentos necessários aos homens de Estado. A violência deve ser um princípio; a astúcia e a hipocrisia, uma regra para os governos que não queiram entregar sua coroa aos agentes de uma nova força. Esse mal é o único meio de chegar ao fim, o bem. Por isso, não nos devemos deter diante da corrupção, da perfídia e da traição, sempre que possam servir às nossas finalidades. Em política, é preciso tomar a propriedade de outrem sem hesitar, se por esse meio temos de alcançar o poder.

Nessa conquista pacífica, nosso Estado tem o direito de substituir os horrores da guerra pelas condenações à morte, menos visíveis e mais proveitosas para conservar o terror que obriga os povos a obedecerem cegamente.

[...] Fomos nós os primeiros que, já na antiguidade, lançámos ao povo as palavras "Liberdade, Igualdade, Fraternidade", palavras repetidas tantas vezes pelos papagaios inconscientes, que, atraídos de toda a parte por essa isca, dela somente têm usado para destruir a prosperidade do mundo, a verdadeira liberdade individual, outrora tão bem garantida dos constrangimentos da multidão. Homens que se julgam inteligentes não souberam desvendar o sentido oculto dessas palavras, não viram que se contradizem, não repararam que não há igualdade na natureza, que nela não pode haver liberdade, que a própria natureza estabeleceu a desigualdade dos espíritos, dos caracteres e das inteligências, tão fortemente submetidos às suas leis; esses homens não sentiram que a multidão é uma força cega; que os ambiciosos que elege são tão cegos em política quanto ela; que o iniciado, por mais tolo que seja, pode governar, enquanto que a multidão dos não iniciados, embora cheia de génio, nada entende da política. Todas essas considerações não despertaram no espírito dos cristãos; entretanto, é nisso que repousa o princípio dinástico dos governos; o pai transmite ao filho os segredos da política, desconhecidos fora dos membros da família reinante, a fim de que ninguém os possa trair. Mais tarde, o sentido da transmissão hereditária dos verdadeiros princípios da política se perdeu. O êxito de nossa obra aumentou.

[...] Nosso triunfo foi ainda facilitado pelo facto de, nas nossas relações com os homens de quem precisamos, sabermos tocar as cordas mais sensíveis da alma humana: o cálculo, a avidez, a insaciabilidade dos bens materiais, todas essas fraquezas humanas, cada qual capaz de abafar o espírito de iniciativa, pondo a vontade dos homens à disposição de quem compra sua actividade.

A ideia abstracta da liberdade deu a possibilidade de persuadir as multidões que um governo não passa de gerente do proprietário do país, que é o povo, podendo-se mudá-lo como se muda de camisa.

O carácter removível dos representantes do povo coloca-os à nossa disposição; eles dependem de nossa escolha.

[...] Precisamos que as guerras não dêem, tanto quanto possível, vantagens territoriais. Transportada, assim, para o terreno económico, as nações verão a força de nossa supremacia, e tal situação porá ambas as partes à disposição de nossos agentes internacionais, que têm milhares de olhos e que nenhuma fronteira pode deter. Então, nossos direitos internacionais apagarão os direitos nacionais, no sentido próprio da expressão, governando os povos, do mesmo modo que o direito civil dos Estados regula as relações entre os seus súbditos.

[...] Os cristãos não se guiam pela prática de observações imparciais tiradas da história, mas pela rotina teórica, incapaz de atingir qualquer resultado real. Por isso, não devemos contar com eles; que se divirtam ainda durante algum tempo, vivendo de esperanças ou de novas diversões, ou ainda da saudade dos divertimentos que tiveram. Deixemo-los acreditar na importância das leis científicas que lhes inculcámos - meras teorias. É com esse fim que constantemente aumentamos por intermédio de nossa imprensa sua confiança cega nessas leis. A classe intelectual dos cristãos ficará cheia de orgulho com esses conhecimentos e, sem os examinar logicamente, porá em acção todos os dados dessa ciência reunidos pelos nossos agentes para guiar seu espírito pelo rumo que precisamos.

Não julgueis nossas afirmações sem base; reparai no êxito que soubemos criar para o Darwinismo, o Marxismo, o Nietzschismo. Pelo menos para nós, a influência deletéria dessas tendências deve ser evidente.

Os Estados modernos possuem uma grande força criadora: a imprensa. O papel da imprensa consiste em indicar as reclamações que se dizem indispensáveis, dando a conhecer as reclamações do povo, criando descontentes e sendo o seu orgão.

A imprensa encarna a liberdade da palavra. Mas os Estados não souberam utilizar essa força e ela caiu em nossas mãos. Por ela, obtivemos influência, ficando ocultos; graças a ela, ajuntámos o ouro em nossas mãos, a despeito das torrentes de sangue e de lágrimas que nos custou consegui-lo... Resgatámos isso, sacrificando muitos dos nossos. Cada uma de nossas vítimas, diante de Deus, vale milhares de cristãos.

[...] Posso hoje anunciar-vos que estamos perto do fim. Ainda um pouco de caminho e o círculo da Serpente Simbólica, que representa nosso povo, será encerrado. Quando esse círculo se encerrar, todos os Estados estarão dentro dele, fortemente emoldurados.

[...] Para impelir os ambiciosos a abusar do poder, opusemos umas às outras todas as forças, desenvolvendo todas as suas tendências, armámos todos os partidos e fizemos do poder o alvo de todas as ambições. Transformámos os Estados em arenas onde reinam os distúrbios... Dentro de pouco tempo, as desordens e bancarrotas surgirão por toda a parte.

Os falastrões inesgotáveis transformaram as sessões dos parlamentos e as reuniões administrativas em prélios oratórios. Jornalistas audaciosos e panfletários cínicos atacam diariamente o pessoal administrativo. Os abusos do poder, finalmente, prepararão a queda de todas as instituições, e tudo será destruído pela multidão enlouquecida.

Os povos estão mais escravizados ao trabalho pesado do que no tempo da servidão e da escravidão. É possível livrar-se dum modo ou de outro da escravidão e da servidão. É possível compactuar com ambas. Mas é impossível livrar-se da miséria. Os direitos que inscrevemos nas constituições são fictícios para as massas; não são reais. Todos esses pretensos "direitos do povo" somente podem existir no espírito e são para sempre irrealizáveis. Que vale para o proletário curvado sobre o seu trabalho, esmagado pela sua triste sorte, o direito dado aos falastrões de falar, ou o direito concedido aos jornalistas de escrever toda a espécie de absurdos misturados com coisas sérias, desde que o proletariado não tira das constituições outras vantagens senão as miseráveis migalhas que lhe lançamos de nossa mesa em troca dum sufrágio favorável às nossas prescrições, aos nossos propósitos e aos nossos agentes? Para o pobre diabo, os direitos republicanos são uma ironia amarga: a necessidade dum trabalho quase quotidiano não lhe permite gozá-los; em compensação, tiram-lhe a garantia dum ganho constante e certo, pondo-o na dependência das greves, dos patrões ou dos camaradas.

[...] A palavra "liberdade" põe as sociedades humanas em luta contra toda a força, contra todo o poder, mesmo o de Deus e o da natureza. Eis porque, no nosso domínio, excluiremos essa palavra do vocabulário humano por ser o princípio da brutalidade que transmuda as multidões em animais ferozes. É verdade que essas feras adormecem logo que se embriagam com sangue, sendo, então, fácil encadeá-las. Mas, se se não lhes der sangue, não adormecem e lutam.

[...] Quem poderá derrubar uma força invisível? Nossa força é assim. A franco-maçonaria externa serve unicamente para cobrir nossos desígnios; o plano de acção dessa força, o lugar em que assiste são inteiramente ignorados do público.

A própria liberdade poderia ser inofensiva e existir no Estado, sem prejudicar a liberdade dos povos, se repousasse nos princípios da crença em Deus, na fraternidade humana, fora da ideia de igualdade contrariada pelas próprias leis da criação, que estabelecem a subordinação. Com uma tal fé, o povo se deixaria governar pela tutela das paróquias e marcharia humilde e tranquilo sob a direcção de seu pastor espiritual, submetido à distribuição divina dos bens deste mundo. Eis porque é preciso que destruamos a fé, que arranquemos do espírito dos cristãos o próprio princípio da Divindade e do Espírito, a fim de substituí-lo pelos cálculos e pelas necessidades materiais.

Para que os espíritos dos cristãos não tenham tempo de raciocinar e observar, é necessário distraí-los pela indústria e pelo comércio. Desse modo, todas as nações procurarão suas vantagens e, lutando cada uma pelos seus interesses, não notarão o inimigo comum. Mas, para que a liberdade possa, assim, desagregar e destruir completamente a sociedade dos cristãos, é preciso fazer da especulação a base da indústria. Desta forma, nenhuma das riquezas que a indústria tirar da terra ficará nas mãos dos industriais, mas serão sorvidas pela especulação, isto é, cairão nas nossas burras.

[...] Uma coligação universal dos cristãos poderia dominar-nos por algum tempo, porém estamos garantidos contra esse perigo pelas profundas sementes de discórdia que já se não podem mais arrancar de seu coração. Opusemos uns aos outros os cálculos individuais e nacionais dos cristãos, seus ódios religiosos e étnicos, que há vinte séculos cultivamos. É por isso que nenhum governo encontrará auxílio em parte alguma: cada qual acreditará que um acordo contra nós é desfavorável a seus próprios interesses. Somos muito fortes e é preciso contar connosco. As potências não podem concluir o mais insignificante acordo sem que nele tomemos parte.

[...] O problema capital de nosso governo é enfraquecer o espírito público pela crítica; fazer-lhe perder o hábito de pensar, porque a reflexão cria a oposição; distrair as forças do espírito, em vãs escaramuças de eloquência.

Em todos os tempos, os povos, mesmo os mais simples indivíduos, tomaram as palavras como realidades, porque se satisfazem com a aparência das coisas e raramente se dão ao trabalho de observar se as promessas relativas à vida social foram cumpridas. Por isso, nossas instituições terão uma bela fachada, que demonstrará eloquentemente seus benefícios no que concerne ao progresso.

Nós nos apropriaremos da fisionomia de todos os partidos, de todas as tendências e ensinaremos nossos oradores a falarem tanto que toda a gente se cansará de ouvi-los.

Para tomar conta da opinião pública, é preciso torná-la perplexa, exprimindo de diversos lados e durante largo tempo tantas opiniões contraditórias que os cristãos acabarão perdidos no seu labirinto e convencidos de que, em política, o melhor é não ter opinião. São questões que a sociedade não deve conhecer. Só deve conhecê-las quem a dirige. Eis o primeiro segredo.

O segundo, necessário para governar com êxito, consiste em multiplicar de tal modo os defeitos do povo, os hábitos, as paixões, as regras de viver comum que ninguém possa deslindar esse caos e que os homens acabem por se não entenderem mais uns aos outros. Essa táctica terá ainda como efeito lançar a discórdia em todos os partidos, desunindo todas as forças colectivas que ainda não queiram submeter-se a nós; ela desanimará qualquer iniciativa, mesmo genial, e será mais poderosa do que os milhões de homens nos quais semeámos divergências. Precisamos dirigir a educação das sociedades cristãs de modo tal que suas mãos se abatam numa impotência desesperada diante de cada questão que exija iniciativa.

O esforço que se exerce sob o regime da liberdade ilimitada é impotente, porque vai de encontro aos esforços livres de outros. Daí nascem dolorosos conflitos morais, decepções e insucessos. Fatigaremos tanto os cristãos com essa liberdade que os obrigaremos a nos oferecerem um poder internacional, cuja disposição será tal que poderá, sem as quebrar, englobar as forças de todos os Estados do mundo e formar o Governo Supremo.

Em lugar dos governos actuais, poremos um espantalho que se denominará Administração do Governo Supremo. Suas mãos se estenderão para todos os lados como pinças e sua organização será tão colossal que todos os povos terão de se lhe submeterem.

[...] O mais seguro caminho do êxito em política é o segredo de todas as empresas: a palavra do diplomata não deve concordar com seus actos.

[...] Com efeito, com poucas excepções, que não tem importância, a imprensa está toda em nossa dependência. Numa palavra, para resumir nosso sistema de coacção sobre os governos da Europa, faremos ver a um nossa força por meio de atentados, isto é, pelo terror; a todos, se todos se revoltarem contra nós, responderemos com os canhões americanos, chineses e japoneses.

|

Alex Jones

|

[...] Rodearemos nosso governo por uma multidão de economistas. Eis por que as ciências económicas são as mais importantes a serem ensinadas aos judeus. Rodear-nos-emos duma plêiade de banqueiros, industriais, capitalistas, e sobretudo milionários, porque, em suma, tudo será decidido pelas cifras.

[...] De nós promana o terror que tudo invade. Temos a nosso serviço homens de todas as opiniões, de todas as doutrinas; restauradores de monarquias, demagogos, socialistas, comunistas e toda a sorte de utopistas; atrelámos o mundo inteiro ao nosso carro: cada qual mina de seu lado os derradeiros restos do poder, esforçando-se por derrubar tudo o que ainda se mantém de pé. Todos os Estados sofrem com essas perturbações, pedem calma e estão dispostos a tudo sacrificar pela paz; mas nós não lhes daremos paz, enquanto não reconhecerem nosso Governo supremo, abertamente e humildemente.

O povo se pôs a gritar que é necessário resolver a questão social por meio dum acordo internacional. A divisão do povo em partidos pôs todos esses partidos à nossa disposição, porque para sustentar sua luta de emulação é preciso dinheiro e nós é que temos todo o dinheiro.

[...] Para não destruir prematuramente as instituições dos cristãos, temos tocado nelas com habilidade, tomando em nossas mãos as molas de seu mecanismo. Essas molas estavam dispostas numa ordem severa, mas justa; substitui-mo-la pela arbitrariedade desordenada. Tocámos na jurisdição, nas eleições, na imprensa, na liberdade individual, e, sobretudo, na instrução e na educação, que são as pedras angulares da existência livre.

Mistificámos, embrutecemos e corrompemos a mocidade cristã por meio de uma educação fundada em princípios e teorias que sabemos falsos e que são inspirados por nós.

Por cima das leis existentes, sem mudá-las de modo essencial, porém somente as desfigurando por interpretações contraditórias, obtivemos resultados prodigiosos. Esses resultados manifestaram-se ao princípio em comentários que mascararam as leis e, em seguida, completamente as esconderam dos olhos dos governos incapazes de se orientarem numa legislação embrulhada.

[...] O povo tem um amor especial e uma grande estima pelos génios políticos e responde a todos os actos de violência com as palavras: "É um canalha, um verdadeiro canalha, mas que habilidade!... Foi uma esperteza, mas bem feita, e como é insolente!"

Contamos atrair todas as nações para a construção dum novo edifício fundamental, cujo plano traçámos. Eis porque precisamos, antes de tudo, fazer provisão de audácia e presença de espírito, qualidades que, na pessoa de nossos agentes destruirão todos os obstáculos que se anteponham em nosso caminho. Quando tivermos dado o nosso golpe de Estado, diremos aos povos: "Tudo ia horrivelmente mal, todos sofreram mais do que aquilo que se pode suportar. Destruímos as causas dos vossos tormentos, as nacionalidades, as fronteiras, as diversas moedas. Sem dúvida, tendes a liberdade de nos jurar obediência, mas podereis fazê-lo antes de experimentardes o que vos damos?"

[...] precisamos levar toda a gente ao sufrágio universal, sem distinção de classe e de censo eleitoral, a fim de estabelecer o despotismo da maioria que se não pode obter das classes censitárias inteligentes. Tendo, assim, habituado toda a gente à ideia de seu próprio valor, destruiremos a importância da família cristã e seu valor educativo, deixaremos que se produzam individualidades que a multidão, guiada por nós, não permitirá que se façam notar, nem mesmo que falem: estará somente acostumada a ouvir-nos, que lhe pagamos sua obediência e sua atenção. Desta sorte, faremos do povo uma força tão cega que, em toda a parte, só se poderá mover guiada pelos nossos agentes, postos em lugar de seus chefes naturais. Submeter-se-á a esse regime, porque saberá que desses novos chefes dependerão seus ganhos, os dons gratuitos e toda a espécie de bens.

[...] Quando introduzimos no organismo do Estado o veneno do liberalismo, toda a sua constituição política foi mudada: os Estados caíram doentes com uma doença mortal: a decomposição do sangue; não resta mais do que esperar o fim de sua agonia.

Do liberalismo nasceram os governos constitucionais, que substituíram, para os cristãos, a autocracia salutar, e a constituição, como bem o sabeis, não é mais do que uma escola de discórdias, de desinteligência, de discussões, de dissentimentos, de agitações estéreis dos partidos; numa palavra, é a escola de tudo o que faz com que um Estado perca a sua individualidade e sua personalidade. A tribuna, assim como a imprensa, condenou os Estados à inacção e à fraqueza; tornou-os pouco necessários, inúteis; é isso que explica que sejam derrubados. A era republicana se tornou, então, possível, quando substituímos o governante por uma caricatura de governo, por um presidente tomado na multidão, no meio de nossas criaturas, de nossos escravos. Aí está o fundo da mina que cavámos sob o povo dos cristãos, ou melhor, sob os povos cristãos.

[...] O reconhecimento de nossa autocracia pode ocorrer antes da supressão da constituição, se os povos fatigados pelas desordens e pela frivolidade de seus governantes exclamarem: "Expulsai-os e dai-nos um rei universal que nos possa unir e destruir as causas de nossas discórdias; as fronteiras das nações, as religiões, os cálculos dos Estados; um rei que nos dê a paz e o repouso que não podemos obter com nossos governantes e representantes!"

Vós mesmos sabeis muito bem que, para tornar possíveis tais desejos, é preciso perturbar constantemente, em todos os países, as relações entre o povo e o governo, a fim de cansar todos pela desunião, pela inimizade, pelo ódio, mesmo pelo martírio, pela fome, pela inoculação de doenças, pela miséria, a fim de que os cristãos não vejam outra salvação senão recorrer à nossa plena e definitiva soberania.

Se dermos aos povos tempo para respirar, talvez jamais se apresente a ocasião favorável.

[...] Os cristãos são um rebanho de carneiros e nós somos os lobos! E bem sabeis o que acontece aos carneiros quando os lobos penetram no redil!

[...] Que papel desempenha agora a imprensa? Serve para acender as paixões ou conservar o egoísmo dos partidos. Ela é vã, injusta, mentirosa e a maioria das pessoas não compreende absolutamente para que serve.

[...] Nada será comunicado à sociedade sem nosso controlo. Este resultado já foi alcançado em nossos dias, porque todas as notícias são recebidas por diversas agências, que as centralizam de toda a parte do mundo. Essas agências estarão, então, inteiramente em nossas mãos e só publicarão o que consentirmos.

[...] A literatura e o jornalismo são as duas forças educativas mais importantes; por isso, nosso governo será o proprietário da maioria dos jornais. Assim, a influência perniciosa da imprensa particular será neutralizada e adquiriremos enorme influência sobre os espíritos. Se autorizarmos dez jornais, fundaremos logo trinta, e assim por diante.

O público nem desconfiará disso. Todos os jornais editados por nós terão, aparentemente, tendências e opiniões as mais opostas, o que despertará a confiança neles e atrairá a eles nossos adversários confiantes, que cairão na armadilha e se tornarão inofensivos.

[...] Nossos jornais serão de todas as tendências: uns, aristocráticos, outros, republicanos, revolucionários ou mesmo anarquistas, enquanto existir a constituição, bem entendido.

[...] Mas, esperando nosso advento, criaremos e multiplicaremos, pelo contrário, as lojas maçónicas em todos os países do mundo, atraindo para elas todos os que são ou possam ser agentes proeminentes. Essas lojas formarão nosso principal aparelho de informações e o meio mais influente de nossa actividade. Centralizaremos todas essas lojas em uma administração que somente nós conheceremos, composta pelos nossos Sábios. As lojas terão seu representante, atrás do qual estará escondida a administração de que falamos, e será esse representante quem dará a palavra de ordem e o programa. Formaremos nessas lojas o núcleo de todos os elementos revolucionários e liberais. Elas serão compostas por homens de todas as camadas sociais. Os mais secretos projectos políticos ser-nos-ão concedidos e cairão sob a nossa direcção no próprio momento em que apareçam. No número dos membros dessas lojas se incluirão quase todos os agentes da polícia nacional e internacional, como na questão Azef, porque seu serviço é insubstituível para nós, visto a polícia poder não só tomar medidas contra os recalcitrantes, como cobrir nossos actos, criar pretextos de descontentamentos, etc... Aqueles que entram para as sociedades secretas são ordinariamente ambiciosos, aventureiros, e, em geral, homens na maioria levianos, com os quais não teremos grande dificuldade em nos entendermos para realizar nossos projectos.

[...] Os cristãos entram nas lojas por curiosidade ou com a esperança de comer uma fatia do bolo público com o nosso auxílio, alguns até para ter a possibilidade de exprimir diante duma assistência seus sonhos irrealizáveis e sem base: têm a sede da emoção, do êxito e dos aplausos, que nós dispensamos sempre sem avareza. Nós lhes damos esse êxito para aproveitar o contentamento próprio que dele resulta e graças ao qual os homens aceitam nossas sugestões sem se dar conta disso, plenamente persuadidos que exprimem em sua infalibilidade suas ideias e que são incapazes de se apropriarem das dos outros... Não podeis imaginar como se pode levar os cristãos mais inteligentes a uma ingenuidade inconsciente, com a condição de torná-los contentes consigo mesmos, e, ao mesmo tempo, como é fácil desencorajá-los com o menor revés, bastando cessar os aplausos para os obrigar a uma obediência servil, a fim de obter novo triunfo...

Tanto os nossos desdenham esses triunfos, contanto que realizem nossos projectos, quanto os cristãos estão prestes a sacrificar seus projectos, contanto que consigam êxito. Essa psicologia facilita consideravelmente a tarefa de dirigi-los. Esses tigres na aparência têm almas de carneiro e suas cabeças são inteiramente vazias. Demos-lhes, como isca, o sonho da absorção da individualidade humana na unidade simbólica do colectivismo. Ainda não desconfiaram nem desconfiarão tão cedo que essa isca é uma evidente violação da mais importante das leis da natureza, que fez, desde o primeiro dia da Criação, cada ser diferente dos outros, precisamente porque afirma sua individualidade.

[...] A morte é o fim inevitável de todos. Vale mais acelerar o fim daqueles que põem obstáculo à nossa obra do que o nosso, pois criámos essa obra. Daremos a morte aos franco-maçons de maneira que ninguém, salvo seus irmãos, possa desconfiar, nem mesmo as próprias vítimas de nossas condenações; morrerão todos, quando se tornar necessário, como se fosse de doença natural... Sabendo disso, a própria confraria não ousará protestar. Essas medidas eliminarão do seio da franco-maçonaria todo o germe de protesto. Pregando aos cristãos o liberalismo, mantemos nosso povo e nossos agentes numa obediência completa.

[...] Nosso governo assumirá o aspecto duma tutela patriarcal, manifestando-se de modo paternal. Nosso povo e nossos súbditos verão nele um pai que cuida de todas as necessidades, de todos os actos, de todas as relações recíprocas dos súbditos entre si, assim como de suas relações com o governo. Então, penetrar-se-ão de tal modo desse espírito que lhes será impossível passar sem essa tutela e essa direcção, se quiserem viver em paz, tranquilos; reconhecerão a autocracia de nosso governo com uma veneração vizinha da adoração, sobretudo quando se convencerem que nossos funcionários não substituem nosso poder pelo seu e somente executam ordens cegamente. Ficarão satisfeitos connosco por termos regulado sua vida como fazem os pais prudentes que querem criar os filhos no sentimento do dever e da obediência. Porque os povos, em relação aos segredos de nossa política, são crianças, são eternamente menores, assim como seus governos...

Como vedes, fundo nosso despotismo sobre o direito e o dever: o direito de exigir o cumprimento do dever é o primeiro dever dum governo que seja o pai de seus governados. Ele tem o direito do mais forte e deve usá-lo para dirigir a humanidade para a ordem estabelecida pela natureza, isto é, para a obediência. Tudo obedece no mundo, senão aos homens, pelo menos às circunstâncias ou à sua própria natureza, e, em todo o caso, ao mais forte. Sejamos, portanto, o mais forte para o bem.

Deveremos saber, sem hesitar, sacrificar alguns indivíduos isolados, violadores da ordem estabelecida, porque há uma grande força educativa no castigo exemplar do mal.

[...] A fim de destruir todas as forças colectivas, excepto as nossas, suprimiremos as universidades, primeira etapa do colectivismo, e fundaremos outras com um novo espírito. Seus reitores e professores serão preparados secretamente para a sua tarefa por meio de programas de acção secretos e minuciosos, dos quais se não poderão afastar uma linha. Serão nomeados com uma prudência muito especial e serão inteiramente dependentes do Governo.

Excluímos do ensino o direito cívico, assim como tudo o que concerne às questões políticas. Essas matérias serão ensinadas a algumas dezenas de pessoas, escolhidas por suas faculdades eminentes. As universidades não devem deixar sair de seus muros fedelhos que formem projectos de constituição, como se compusessem comédias ou tragédias, e que se ocupem de questões políticas que seus próprios pais nunca entenderam. O mau conhecimento que a maioria dos homens têm das questões políticas faz deles utopistas e maus cidadãos; podeis verificar pessoalmente o que sua educação geral fez dos cristãos. Foi preciso que introduzíssemos em sua educação todos os princípios que tão brilhantemente enfraqueceram sua ordem social. Mas, quando estivermos no poder, afastaremos da educação todas as matérias de ensino que possam causar perturbação e faremos da mocidade crianças obedientes às autoridades, amando quem os governa, como um apoio e uma esperança de tranquilidade e paz.

Substituiremos o classicismo, assim como todo o estudo da história antiga, que apresenta mais maus exemplos do que bons, pelo estudo do programa do futuro. Riscaremos da memória dos homens todos os factos dos séculos passados que não forem agradáveis, somente conservando dentre eles os que pintem os erros dos governos cristãos.

[...] Quando chegar o momento de destruir definitivamente a corte papal, o dedo de uma mão invisível apontá-la-á aos povos. Mas, quando os povos se lançarem sobre ela, nós apareceremos como seus defensores, a fim de não permitir o derramamento de sangue. Com essa manobra, penetraremos no seio da praça e dela só sairemos quando a tivermos completamente arruinado.

[...] Nosso governo será guardado por uma guarda quase imperceptível, porque não admitiremos, nem por pensamento, que possa existir contra ele uma facção contra a qual não esteja em estado de lutar e seja obrigado a se esconder.

Se admitíssemos esse pensamento, como o faziam e ainda fazem os cristãos, assinaríamos uma sentença de morte; senão a do soberano mesmo, pelo menos o de sua dinastia em futuro próximo.

[...] No nosso governo, o rei possuirá a ficção legal da propriedade legal de tudo o que houver no Estado, o que é fácil de realizar; poderá, portanto, recorrer aos confisco legal de todas as somas de dinheiro que julgar necessárias para regular a circulação de capitais no Estado. Vê-se por aí que a taxação deve consistir principalmente num imposto progressivo sobre a propriedade.

[...] A compra duma propriedade, a aceitação duma herança serão taxadas com um imposto de selo progressivo. A transmissão duma propriedade em dinheiro ou de outra forma, não declarada nesse imposto de selo, necessariamente nominal, será agravada com uma taxa de tanto por cento por conta do antigo proprietário, da data da transferência até o dia em que a fraude for descoberta. Os títulos de transferência deverão ser apresentados todas as semanas ao Tesouro local, com a designação do nome próprio, do de família e do domicílio do antigo e do novo proprietários. Esse registo só será obrigatório a partir duma quantia fixa que exceda os preços comuns de compra e venda do necessário, sendo os outros passíveis unicamente dum imposto em selo bastante mínimo, para cada unidade.

[...] Todo o empréstimo demonstra fraqueza do Estado e incompreensão dos direitos do Estado. Os empréstimos, como a espada de Dâmocles, estão suspensos sobre a cabeça dos governantes, que, em lugar de tomar aquilo de que necessitavam aos seus súbditos por meio dum imposto temporário, estendem a mão, pedindo esmola aos nossos banqueiros.

[...] Possuímos a maior força moderna - o Ouro: podemos em dois dias retirá-lo de nossos depósitos na quantidade que nos apetecer».

(in «Os Protocolos dos Sábios de Sião», texto completo e apostilado por Gustavo Barroso, 1991).

«Quanto melhor eu conseguia discernir os aspectos exteriores da social-democracia, mais desejava descobrir o fundo dessa doutrina.

Para esse efeito a literatura oficial do partido não me podia ser de grande utilidade. Quando ela se ocupa de questões económicas, as suas afirmações e as provas que aduz são falsas; quando se ocupa de objectivos políticos, carece de sinceridade. Além disso, o seu espírito de rabulice, revestido de uma forma moderna, e a maneira como os argumentos eram apresentados inspiravam-me uma profunda repugnância. As suas frases de um estilo gaguejante, recheadas de termos obscuros ou incompreensíveis, têm a pretensão de conter pensamentos profundos, mas não comportam nenhum. É preciso ser um destes boémios decadentes das nossas grandes cidades para se sentir à vontade, e como que em casa, nesse labirinto onde se perde a razão e para pescar nessa estrumeira de dadaísmo literário "impressões íntimas"; esses escritores especulam manifestamente com a humildade proverbial de uma parte do nosso povo, que julga sempre descobrir naquilo que menos compreende verdades tanto mais raras.

Confrontando a falsidade e o absurdo desta doutrina do ponto de vista teórico, e a realidade das suas manifestações fiz, pouco a pouco, uma ideia clara do fim oculto para que ela tendia.

Então, pressentimentos inquietantes e um doloroso receio apoderaram-se de mim. Encontrava-me em presença de uma doutrina inspirada pelo egoísmo e o ódio, calculada para alcançar matematicamente a vitória, mas cujo triunfo devia desferir na humanidade um golpe mortal.

Tinha entretanto descoberto as relações existentes entre esta doutrina destruidora e o carácter específico de um povo que até então permanecera para mim por assim dizer desconhecido.

Só o conhecimento do que são os Judeus fornece a chave dos fins dissimulados, portanto realmente prosseguidos pela social-democracia.

Conhecer este povo é retirar a venda de ideias falsas que nos cega para os fins e as intenções deste partido; através das suas declarações nebulosas e embrulhadas sobre a questão social, vê-se assomar a figura grotesca e escarnenta do marxismo.

Ser-me-ia hoje difícil senão impossível, dizer em que época o nome de "judeu" despertou pela primeira vez em mim ideias particulares. Não me recordo de ter ouvido pronunciar esta palavra na casa paterna enquanto meu pai foi vivo. Creio que este digno homem teria considerado reaccionárias pessoas que o tivessem pronunciado com uma certa inflexão. Ao longo da sua vida, ele tinha acabado por inclinar-se para um cosmopolitismo mais ou menos declarado que não só pudera impor-se ao seu espírito, apesar das suas convicções nacionais muito firmes, como se comunicara também a mim.

Na escola, nada me levava a modificar as ideias recebidas em casa.

Na Realschule, travei conhecimento com um jovem judeu de quem todos desconfiávamos, mas simplesmente porque diversos incidentes nos tinham levado a não ter na sua discrição senão uma confiança muito limitada. Aliás, nem os meus camaradas nem eu extraímos desse facto conclusões específicas.

Foi unicamente quando eu tinha catorze ou quinze anos que comecei a ouvir frequentemente a palavra judeu, sobretudo quando se falava de política. Essas conversas inspiravam-me uma ligeira aversão, e eu não podia impedir-me de experimentar o sentimento desagradável que em mim suscitava, quando as testemunhava, as querelas acerca das confissões religiosas.

Nessa época, eu não via a questão sob um outro aspecto.

Em Linz, era muito reduzido o número de judeus. No decurso dos séculos, eles tinham-se europeizado exteriormente e pareciam-se com os outros homens; eu considerava-os mesmo alemães. Não me apercebia do absurdo desta ilusão, porque a sua religião estrangeira parecia-me ser a única diferença que existia entre eles e nós. Persuadido de que eles tinham sido perseguidos pelas suas crenças, as afirmações desfavoráveis feitas a seu respeito inspiravam-me uma antipatia que, às vezes, ia quase até ao horror.

Eu não suspeitava ainda de que pudessem existir adversários sistemáticos dos judeus.

Foi assim que cheguei a Viena.

Completamente tomado pela abundância das minhas sensações no domínio da arquitectura, dobrado ao peso do fardo da minha própria sorte, não lancei, durante os primeiros tempos, o mínimo volver de olhos para as diferentes camadas que compunham a população dessa enorme cidade. Se bem que, então, Viena contasse cerca de duzentos mil judeus num total de dois milhões de almas, eu não dei por eles. Os meus olhos e o meu espírito não foram capazes, durante as primeiras semanas, de suportar o assalto conjunto de tantos valores e ideias novas. Foi só quando, a pouco e pouco, se restabeleceu em mim a calma e estas imagens febris começaram a clarificar-se que eu pensei em observar mais atentamente o mundo novo que me rodeava e que, entre outras coisas, choquei com a questão judaica.

|

Henry Ford recebe a Grã-Cruz da Águia Germânica em 1938.

|

Não direi que a maneira como travei conhecimento com ela me tenha parecido particularmente agradável. Eu só via ainda no Judeu um homem de uma confissão diferente e continuava a reprovar, em nome da tolerância e da humanidade, qualquer hostilidade derivada de considerações religiosas. Em particular, o tom da imprensa anti-semita de Viena parecia-me indigno das tradições de um grande povo civilizado. Estava obcecado pela recordação de certos acontecimentos que remontavam à Idade Média e que eu não teria desejado ver repetirem-se. Os jornais de que acabo de falar não eram tidos por orgãos de primeira ordem. Porquê? Nessa altura, eu próprio o não sabia com exactidão. Por isso, considerava-os mais como frutos da cólera e da inveja do que como resultados de uma tomada de posição de princípio, fosse ela falsa.

Esta ideia foi reforçada em mim pela forma infinitamente mais conveniente, em minha opinião, como a verdadeira grande imprensa respondia a estes ataques, ou, o que me parecia ainda mais meritório, se limitava a aniquilá-los pelo silêncio, não lhes fazendo a mínima menção.

Li assiduamente o que se chamava a imprensa mundial (a Neue Freie Presse, o Wiener Tagblatt, etc.); fiquei estupefacto por ver com que abundância ela informava os seus leitores e com que imparcialidade ela tratava todas as questões. Apreciava o seu tom distinto; só o seu estilo redundante nem sempre me satisfazia, ou mesmo me impressionava desagradavelmente. Mas, enfim, este defeito podia ser uma consequência da vida trepidante que animava toda aquela grande cidade cosmopolita.

Como considerava então Viena uma cidade deste género, pensava que a explicação que dava a mim próprio podia servir de desculpa.

Mas o que muitas vezes me chocava era a maneira indecente como essa imprensa fazia a corte ao Governo. Não se passava na Hofburg o mínimo acontecimento que não fosse relatado aos leitores em termos manifestando quer um entusiasmo delirante, quer aflição e consternação. Era uma afectação que, sobretudo, quando se tratava do "mais sábio monarca" de todos os tempos, quase lembrava a dança que executa o tetraz no tempo do cio para seduzir a fêmea.

Pareceu-me que tudo aquilo não passava de mistificante ostentação.

Esta comprovação lançou algumas sombras sobre a ideia que eu fazia da democracia liberal.

Procurar o favor da corte, e de uma forma tão indecente, era não fazer caso da dignidade da nação.

Foi essa a primeira nuvem que obscureceu as minhas relações morais com a "grande" imprensa vienense.

Como eu sempre tinha feito anteriormente, seguia também em Viena, e com a maior paixão, tudo o que se passava na Alemanha, tanto em política como no que respeitava à vida social. Com orgulho e admiração, comparava a ascensão do Reich [império] com a doentia languidez que tinha atingido o Estado austríaco. Mas se os êxitos da política externa do Reich me causavam uma alegria a maior parte das vezes inequívoca, já a vida política interna era menos reconfortante e causava-me muitas vezes graves preocupações. Eu não aprovava, nessa época, a luta conduzida contra Guilherme II. Via nele não só o imperador da Alemanha, mas, sobretudo, o criador da frota alemã. A proibição que o Reichstag notificara ao imperador de proferir discursos políticos revoltava-me ao mais alto grau como medida dimanante de uma assembleia que, aos meus olhos, de modo algum estava qualificada para a impor. Numa única sessão, esses gansos machos cacarejavam no seu Parlamento mais absurdidades do que o teria podido fazer, durante séculos, toda uma dinastia de imperadores, incluindo os mais fracos de espírito da série.

|

Munique, Odeonplatz, 2 de Agosto de 1914: o jovem Hitler rejubila com a declaração de guerra da Alemanha à Rússia.

|

Sentia-me indignado por ver que, num Estado onde qualquer semilouco pretendia tomar a palavra para fazer ouvir os seus comentários e tinha mesmo liberdade de acção no seio do Reichstag para perder a nação na qualidade de "legislador", aquele que ostentava a coroa imperial pudesse receber uma "reprimenda" da mais miserável assembleia de palradores de todos os tempos.

O que me punha ainda mais fora de mim era verificar que essa mesma imprensa de Viena, que saudava com a maior humildade o mais insignificante cavalo das parelhas da corte e caía em êxtase se o animal abanava a cauda em resposta, permitia-se exprimir, com uma malignidade que se dissimulava mal sob ares preocupados, as suas inquietações a respeito do imperador da Alemanha.

Ao ouvi-la, estava ela muito longe de se querer imiscuir nos assuntos do império alemão - não. Deus a guarde de o fazer! -, mas, ao pôr de uma maneira tão amigável o dedo na ferida, ela cumpria o dever que lhe impunha a aliança firmada entre os dois impérios e satisfazia, ao mesmo tempo, a obrigação que têm os jornais de dizer a verdade, etc. E toca de mergulhar febrilmente o dedo na ferida!

O sangue afluía-me ao cérebro. Comecei a desconfiar cada vez mais da grande imprensa.

Tive de reconhecer que um dos jornais anti-semitas, o Deutsche Volksblatt, revelava muito mais dignidade em semelhantes ocasiões.

O que, além disso, me irritava os nervos, era o culto repugnante que a grande imprensa então tributava à França.

Tinha-se vergonha de ser alemão quando se lia os hinos adocicados que ela entoava em louvor da "grande nação civilizada". Esta miserável galomania levou-me mais de uma vez a atirar para longe de mim alguns desses "jornais mundiais". Punha-me muitas vezes a ler o Volksblatt, que era de um formato muito mais pequeno, mas que abordava muito mais congruentemente semelhantes assuntos. Eu não aprovava o seu anti-semitismo agressivo, mas encontrava ali, às vezes, argumentos que me faziam reflectir.

Em todo o caso, foi em semelhantes ocasiões que travei conhecimento com o homem e o partido que decidiam então da sorte de Viena: o Dr. Karl Lueger e o Partido Cristão-Social.

Era-lhes muito hostil quando cheguei a Viena. O homem e o partido eram, aos meus olhos, "reaccionários".

Mas um sentimento de justiça elementar iria modificar este juízo, assim que tive a ocasião de conhecer o homem e a sua obra, e a minha apreciação mais bem fundada tornou-se admiração declarada. Hoje, mais ainda do que outrora, considero o Dr. Lueger o mais eminente burgomestre alemão de todos os tempos.

|

Karl Lueger (1844-1910).

|

Quantos dos meus preconceitos foram varridos por uma tal mudança de opinião relativamente ao movimento cristão-social!

Mas se, da mesma forma, o meu juízo sobre o anti-semitismo se modificou com o tempo, foi certamente essa a minha mais penosa conversão.

Custou-me ela os mais duros combates interiores, e foi somente depois de meses de luta em que se defrontavam a razão e o sentimento que a vitória começou a declarar-se a favor da primeira. Dois anos mais tarde, o sentimento aderiu à razão para se converter no seu mais fiel guardião e conselheiro.

Durante esta luta encarniçada entre a educação que o meu espírito tinha recebido e a fria razão, as lições ao vivo ministradas pela rua, em Viena, tinham-me prestado inapreciáveis serviços. Veio um tempo em que eu já não vagueava às cegas, como me acontecera nos primeiros dias, pelas ruas da enorme cidade, mas em que os meus olhos se abriram para ver, não já somente os edifícios, mas também os homens.

Um dia em que eu atravessava a cidade velha, deparou-se-me subitamente uma personagem com caracóis negros e envergando um longo cafetão.

Será também um judeu? Foi esse o meu primeiro pensamento.

Em Linz, eles não tinham esse aspecto. Examinei o homem furtiva e prudentemente, mas quanto mais eu observava esse rosto estrangeiro e perscrutava cada um dos seus traços, mais a primeira interrogação que a mim mesmo formulara tomava no meu cérebro uma outra forma:

Será também um alemão?

Como sempre em semelhantes casos, procurei nos livros um meio de desfazer as minhas dúvidas. Comprei por alguns centavos as primeiras brochuras anti-semitas da minha vida. Todas elas partiam infelizmente da hipótese de que os seus leitores conheciam ou compreendiam já em certa medida a questão judaica, pelo menos em princípio. Finalmente, o seu tom inspirava-me novas dúvidas, pois os argumentos que elas avançavam em apoio das suas afirmações eram muitas vezes superficiais e careciam completamente de base científica.

Regressei então aos meus antigos preconceitos. Esse estado de espírito durou semanas e mesmo meses.

O caso parecia-me tão monstruoso, as acusações eram tão desmesuradas que, torturado pelo receio de cometer uma injustiça, recomecei a inquietar-me e a hesitar.

É verdade que relativamente a um ponto, o de saber que não podia tratar-se de alemães pertencentes a uma confissão particular, mas antes de um povo à parte, eu já não podia ter dúvidas; pois desde que começara a ocupar-me desta questão e que a minha atenção fora atraída para o judeu, eu via Viena sob um aspecto diferente. A toda a parte onde eu ia, via judeus, e quantos mais via, mais os meus olhos aprendiam a distingui-los nitidamente dos outros homens. O centro da cidade e os bairros situados a norte do canal do Danúbio estavam particularmente repletos de uma população cujo aspecto exterior não tinha já qualquer traço de semelhança com o dos alemães.

Mas se eu tivesse ainda a menor dúvida sobre este ponto, qualquer hesitação teria sido definitivamente dissipada pela atitude de uma parte dos próprios judeus.

Um grande movimento, que tomara corpo entre eles e que adquirira em Viena uma certa amplitude, punha em relevo de uma maneira particularmente vincada o carácter étnico da judiaria; refiro-me ao sionismo.

Parecia efectivamente, na verdade, que só uma minoria de judeus aprovava a posição desse modo tomada, enquanto a maioria a condenava e rejeitava em princípio. Mas, observando as coisas de mais perto, essa aparência desvanecia-se e não passava já de um nevoeiro de más razões inventadas para as necessidades da causa, para não dizer de mentiras. Aqueles a que se chamava judeus liberais não condenavam, com efeito, os judeus sionistas como não sendo seus irmãos de raça, mas simplesmente porque estes confessavam publicamente o seu judaísmo com uma falta de sentido prático que podia mesmo ser perigosa.

Isso em nada alterava a solidariedade que os unia a todos.

Este combate fictício entre judeus sionistas e judeus liberais não tardou a enfadar-me; ele não correspondia a nada de real, era, portanto, uma pura mentira, e essa intrujice era indigna da nobreza e da decência morais de que incessantemente se ufanava esse povo.

Aliás, a limpeza, moral ou outra, deste povo era qualquer coisa de muito particular. Que eles tivessem muito pouco gosto pela água era o que se podia perceber ao observá-los e mesmo, infelizmente, muitas vezes, fechando os olhos. Aconteceu-me mais tarde ter enjoos súbitos ao sentir o odor destes portadores de cafetões. Além disso, os seus trajos apresentavam-se sujos e o seu aspecto não tinha nada de heróico.

Todos estes pormenores não eram já nada atraentes; mas era repugnância o que se sentia quando se descobria subitamente, sob a imundície que os cobria, a sujidade moral do povo eleito.

O que dentro em pouco mais me fez reflectir foi o género de actividade dos judeus em certos domínios, de que consegui a pouco e pouco penetrar o mistério.

Pois acaso havia alguma torpeza, alguma infâmia fosse ela qual fosse, sobretudo na vida social, na qual um judeu ao menos não tivesse participado?

Tão depressa se introduzia o escalpelo num abcesso dessa espécie, descobria-se, como um verme num corpo em putrefacção, um judeuzinho ofuscado por esta luz súbita.

Os factos inculpando os judeus acumularam-se diante dos meus olhos quando observei a sua actividade na imprensa, na arte, na literatura e no teatro. As palavras cheias de unção e os juramentos deixaram de ser então de grande utilidade; cessaram de produzir mesmo qualquer efeito. Bastava já observar os anúncios de espectáculos, estudar os nomes dos autores dessas pavorosas produções para o cinema e o teatro em favor dos quais os cartazes faziam propaganda, para que nos sentíssemos tornar por muito tempo o adversário implacável dos judeus. Era uma peste, uma peste moral, pior que a peste negra de outrora, que, nesses locais, infectava o povo. E em que doses maciças era fabricado e distribuído esse veneno! Naturalmente, quanto mais baixo for o nível moral e intelectual dos fabricantes destas obras artísticas, mais inesgotável é a sua fecundidade, até que um desses finórios consiga lançar, como o faria uma máquina de arremesso, as suas imundícies ao rosto da humanidade.

Atente-se ainda que o seu número é ilimitado; considere-se que, para um só Goethe, a natureza infesta facilmente os seus contemporâneos com dez mil desses escrevinhadores, que logo actuam como os piores bacilos e envenenam as almas.

|

Johann Wolfgang von Goethe

|

Era terrível pensar, mas não se podia ter ilusões a esse respeito, que o Judeu parecia ter sido especialmente destinado pela natureza para desempenhar esse vergonhoso papel.

Era nisso que ele era o povo eleito?

Decidi-me, então, a examinar cuidadosamente os nomes de todos os fabricantes das produções sórdidas que a vida artística revelava. O resultado desse inquérito foi sempre mais desfavorável à atitude que eu tinha observado até então para com os judeus. Por mais que o sentimento se tivesse revoltado, a razão não tirava menos as suas conclusões.

O facto é que nove décimos de todas as imundícies literárias, de tudo o que era afectação nas artes, das parvoíces teatrais, devem pôr-se na conta de um povo que representa, quando muito, a centésima parte da população do país. Não há que negá-lo; é assim mesmo.

Pus-me a examinar do mesmo ponto de vista a minha querida "imprensa mundial".

Quanto mais profundamente eu lançava a sonda, mais diminuía o prestígio de que se revestira aos meus olhos o objecto da minha antiga admiração. O estilo era sempre insuportável; e era-me necessário rejeitar as ideias, tão superficiais quanto abjectas; a imparcialidade das exposições parecia-me, agora, mais uma mentira do que uma verdade; os colaboradores eram judeus.

Mil pormenores, de que eu anteriormente mal me apercebera, atraíram-me a atenção e pareceram-me dignos de ser apontados; em contrapartida, comecei a perceber e a compreender a importância de alguns outros que já outrora tinham dado que pensar.

Via agora sob um outro aspecto as opiniões liberais dessa imprensa; a distinção do tom, quando ela respondia aos ataques dos seus adversários, ou o seu silêncio de morte no que respeita a eles, revelavam-se-me truques tão hábeis quanto desprezíveis; as suas críticas teatrais elogiosas contemplavam unicamente os judeus, e nunca ela denegria outros que não fossem alemães. As alfinetadas manhosas que ela dirigia a Guilherme II repetiam-se com tanta frequência que revelavam um sistema; da mesma forma, os elogios prodigalizados à cultura e à civilização francesa; o lugar-comum dos folhetins degenerava em pornografia e a língua desses jornais tinha, aos meus ouvidos, um sotaque estrangeiro; mas a inspiração geral dos artigos era tão visivelmente desfavorável aos alemães que era preciso que tal fosse uma intenção deliberada.

Quem tinha, então, interesse nessa maneira de proceder?

Seria tudo aquilo fruto do acaso?

Fiquei pouco a pouco perplexo.

A minha evolução, porém, foi acelerada pela observação de toda uma série de outros fenómenos. Quero falar da concepção que uma grande parte dos judeus faz dos costumes e da moral e que eles põem abertamente em prática.

Deste ponto de vista, a rua proporcionou-me lições ao vivo que me foram muitas vezes penosas.

O papel que os judeus desempenham na prostituição e sobretudo no tráfico de brancas podia ser estudado em Viena mais facilmente do que em qualquer outra cidade da Europa Ocidental, excepção feita, talvez, aos portos do Sul da França. Quando se percorria, à noite, as ruas e ruelas da Leopoldstadt, era-se a cada passo, quisesse-se ou não, testemunha de cenas que permaneceram ignoradas da maioria do povo alemão até que a guerra tivesse proporcionado aos soldados que combatiam na Frente Leste a ocasião de as presenciaram, ou, mais exactamente, de serem forçados a ver cenas idênticas.

A primeira vez que comprovei que era o judeu impassível e despudorado que dirigia desse modo, com uma experiência consumada, esta exploração revoltante do vício na escória da grande cidade, um ligeiro frémito correu-me pelas costas.

Depois, o furor apoderou-se de mim.

Agora, eu já não tinha medo de elucidar a questão judaica. Sim, imporia a mim mesmo essa tarefa! Mas embora eu aprendesse a detectar a presença do judeu em todas as manifestações da vida civilizada e na prática das diferentes artes, esbarrei de repente com ele num lugar onde não esperava encontrá-lo.

Quando descobri que o judeu era o chefe da social-democracia, as escamas começaram a cair-me dos olhos.

Assim findou o longo combate interior que eu tivera de sustentar.

Na minha lida de todos os dias com os meus camaradas trabalhadores, eu tinha já notado com que surpreendente facilidade eles mudavam de opinião sobre a mesma questão, por vezes com um intervalo de poucos dias, muitas vezes até de algumas horas. Era-me difícil compreender como homens que tinham sempre ideias razoáveis, quando se falava com eles cara a cara, as perdiam de um momento para o outro logo que recaíam sob o domínio das massas. Isso desesperava-me muitas vezes. Quando eu estava persuadido, depois de lhes ter arengado durante horas, que dessa vez tinha quebrado o gelo ou os tinha esclarecido sobre o absurdo de um preconceito, e que me regozijava com o êxito obtido, apercebia-me penosamente no dia seguinte que tinha de recomeçar tudo desde o princípio; todos os meus esforços tinham sido vãos. Como um pêndulo na sua perpétua oscilação, as suas opiniões absurdas tinham uma vez mais regressado ao ponto de partida.

Eu podia compreender muitas coisas. Quando não estavam satisfeitos com a sua sorte, quando amaldiçoavam o destino que os atingia tantas vezes tão duramente, quando odiavam os patrões que se lhes afiguravam os executores brutais do seu fado cruel, ou quando cobriam de injúrias as autoridades que, no seu entender, não tinham nenhuma compaixão pela sua situação, quando se manifestavam contra os preços dos géneros e desfilavam pela rua para defender as suas reivindicações, tudo isso eu podia ainda compreender sem pôr a sua razão em causa. Mas o que continuava a ser para mim incompreensível era o ódio sem limites que eles manifestavam em relação ao seu próprio povo, com o qual denegriam tudo o que fazia a sua grandeza, conspurcavam a sua história e arrastavam os seus grandes homens pela lama.

Esta hostilidade contra a sua própria espécie, o seu próprio ninho, a sua própria terra natal, era tão absurda como incompreensível. Era contrária à natureza.

Podia curar-se passageiramente estes homens transviados, mas somente por alguns dias, quando muito por algumas semanas. E quando se tornava a encontrar depois aquele que se pensava ter convertido, ele tinha voltado a ser o que era dantes.

Tornara a cair no seu estado contranatural.

Apercebi-me a pouco e pouco de que a imprensa social-democrata era dirigida sobretudo por judeus; mas não atribuí nenhuma significação particular a esse facto, já que o mesmo acontecia em relação aos outros jornais. Uma única coisa podia, talvez, atrair a atenção: não se encontrava uma única folha que incluísse judeus entre os seus redactores que se pudesse considerar como verdadeiramente nacional no sentido que a minha educação e as minhas convicções me faziam dar a essa palavra.

Fiz um esforço e tentei ler as produções na imprensa marxista, mas a repulsa que elas me inspiravam acabou por tornar-se tão forte que procurei conhecer melhor os que urdiam essa colecção de canalhices.

Eram todos sem excepção, a começar pelos editores, judeus.

Reuni todas as brochuras sociais-democratas que pude arranjar e procurei os signatários: judeus. Notei o nome de quase todos os chefes: eram igualmente, na sua esmagadora maioria, membros do "povo eleito", quer se tratasse de deputados ao Reichstag ou de secretários de sindicatos, de presidentes dos organismos do partido ou de agitadores de rua. Era sempre o mesmo quadro pouco tranquilizador. Não esquecerei nunca os nomes dos Austerlitz, David, Adler, Ellenbogen, etc.

Tornou-se-me então claro que o partido, cujos simples comparsas eram meus adversários desde há meses no mais violento combate, se achava quase exclusivamente, pelos seus chefes, nas mãos de um povo estrangeiro; porque um judeu não é um alemão, sabia-o definitivamente para repouso do meu espírito.

Conhecia, enfim, o génio mau do nosso povo.

Um único ano em Viena tinha-me convencido de que não há um operário tão enraizado nos seus preconceitos que não se renda perante conhecimentos mais justos e explicações mais claras. Tinha-me a pouco e pouco familiarizado com a sua própria doutrina e ela convertera-se na minha arma, no combate que eu travava pelas minhas convicções.

A vitória era quase sempre minha.

Era preciso salvar a grande massa, mesmo à custa dos mais pesados sacrifícios de tempo e de paciência.

Nunca, porém, pude libertar um judeu da sua maneira de ver as coisas.

Eu era então ainda suficientemente ingénuo para querer esclarecê-los sobre o absurdo da sua doutrina; no meu pequeno círculo, eu falava ao ponto de ficar rouco e com a língua esfolada, e persuadia-me de que conseguiria convencê-los do perigo das loucuras marxistas. Obtinha o resultado oposto. Parecia que os efeitos desastrosos, fruto evidente das teorias sociais-democratas e da sua aplicação, só serviam para fortalecer a sua determinação.

Quanto mais discutia com eles, melhor aprendia a conhecer a sua dialéctica. Eles contavam, em primeiro lugar, com a estupidez do adversário e quando já não conseguiam encontrar uma escapatória, procuravam eles próprios fazer-se passar por tolos. Se isto não produzia efeito, eles já não compreendiam mais nada, ou, encostados à parede, saltavam para um outro terreno; alinhavam truísmos que, uma vez admitidos, lhes serviam de argumento para questões inteiramente diferentes; caso fossem de novo encostados à parede, eles escorregavam-nos das mãos, e não se lhes podia arrancar qualquer resposta concreta. Quando se queria agarrar um destes apóstolos, a mão limitava-se a colher uma matéria viscosa e pegajosa que escorria entre os dedos para se refazer no momento seguinte. Se se desferisse num deles um golpe tão decisivo que ele não podia deixar de, na presença dos assistentes, se render à vossa opinião, e quando se julgasse ter ao menos dado um passo em frente, não era pequena a surpresa no dia seguinte. O judeu já nada sabia do que se tinha passado na véspera; recomeçava a divagar como dantes, como nada se tivesse passado, e quando, indignados, o intimássemos a explicar-se, ele fingia-se surpreendido, não se lembrava de absolutamente nada, excepto de ter já provado na véspera o fundamento das suas afirmações.

Isso deixava-me muitas vezes petrificado.

Não se sabia o que mais admirar: se a abundância do seu palavreado, se a sua arte da mentira.

Acabei por odiá-los.

|

22 de Junho de 1940: a França assina o armistício com a Alemanha.

|

Tudo isso tinha o seu lado bom: à medida que eu conhecia melhor os chefes, ou pelo menos os propagandistas da social-democracia, o meu povo tornava-se mais precioso. Quem teria podido, perante a habilidade diabólica daqueles sedutores, amaldiçoar os desgraçados que dela eram vítimas? Com que dificuldade eu próprio não triunfava sobre a dialéctica pérfida daquela raça! E quão vã era semelhante vitória sobre os homens cuja boca deforma a verdade, negando sem cerimónia a palavra que acaba de pronunciar a fim de tirar partido dela logo no instante seguinte.

Não, quanto mais eu aprendia a conhecer os judeus, mais me sentia inclinado a desculpar os operários.

Os mais culpados, aos meus olhos, não eram eles, mas antes todos aqueles que eram de opinião que não valia a pena apiedar-se do povo, assegurar-lhe o que lhe é devido mediante leis rigorosamente equitativas, encostar finalmente à parede o sedutor e o corruptor.

As experiências que eu fazia todos os dias levaram-me a investigar as fontes da doutrina marxista. Conhecia agora claramente a sua acção em todos os seus pormenores; o meu olhar atento descobria cada dia que passava o sinal dos seus progressos; bastava ter um pouco de imaginação para se fazer uma ideia das consequências que ela devia acarretar. A questão era agora a de saber se os seus fundadores tinham previsto o que devia produzir a sua obra chegada à sua última forma, ou se eles próprios tinham sido vítimas de um erro.

Em meu entender, uma e outra coisa eram possíveis.

Num dos casos, era o dever de qualquer homem capaz de pensamento opor-se a esse movimento funesto para tentar impedir o pior; no outro, era preciso admitir que os autores responsáveis por esta doença que tinha infectado os povos tinham sido verdadeiros demónios; pois só o cérebro de um monstro, não o de um homem, podia conceber o plano de uma organização cuja acção devia ter por resultado último a ruína da civilização e, como consequência disso, a transformação do mundo num deserto.

Neste caso, o único recurso era a luta, a luta com todas as armas que podem fornecer o espírito humano, a inteligência e a vontade, fosse qual fosse, aliás, aquele dos adversários em favor do qual a sorte fizesse pender a balança.

Comecei, então, a estudar a valer os fundadores dessa doutrina a fim de conhecer os princípios do movimento. Fiquei unicamente a dever ao meu conhecimento da questão judaica, se bem que ainda pouco aprofundado, o ter alcançado o meu objectivo mais rapidamente do que tinha ousado esperar. Só ele me permitiu comparar praticamente a realidade com mentirolas contidas nas teorias dos apóstolos e fundadores da social-democracia. Eu tinha aprendido, com efeito, o que falar significa para o judeu: unicamente dissimular ou esconder o seu pensamento. E não há que procurar descobrir o seu verdadeiro desígnio no texto, mas nas entrelinhas, onde ele o ocultou cuidadosamente.

Foi nessa época que se operou em mim a revolução mais profunda que alguma vez consegui levar a cabo.

O cosmopolita sem energia que eu tinha sido até então tornou-se um anti-semita fanático.

Outra vez ainda - mas seria essa a última vez -, uma angústia dolorosa oprimiu-me o coração.

Enquanto estudava a influência exercida pelo povo judeu através de longos períodos da História, perguntei-me subitamente com ansiedade se o destino, cujas intenções são insondáveis, não quereria, por razões desconhecidas de nós, pobres homens, e em virtude de uma decisão imutável, a vitória final desse pequeno povo?

A este povo, que nunca viveu senão para a Terra, teria sido acaso prometida a Terra em recompensa?

O direito que julgamos ter de lutar pela nossa conservação tem um fundamento real, ou existe somente no nosso espírito?

O próprio destino deu-me a resposta enquanto eu me absorvia no estudo da doutrina marxista e observava imparcialmente e sem pressa a acção do povo judeu.

A doutrina judaica do marxismo rejeita o princípio aristocrático observado pela natureza e substitui o privilégio eterno da força e da energia pela predominância do número e o seu peso morto. Nega o valor individual do homem, contesta a importância da entidade étnica e da raça, e priva, assim, a humanidade da condição prévia da sua existência e da sua civilização. Admitida como base da vida universal, teria como efeito o fim de qualquer ordem humanamente concebível. E da mesma forma que uma tal lei só poderia dar em resultado o caos neste universo para além do qual se detêm as nossas concepções, também ela significaria, neste mundo, o desaparecimento dos habitantes do nosso planeta.

Se o judeu, com o auxílio da sua profissão de fé marxista, alcança a vitória sobre os povos deste mundo, o seu diadema será a coroa fúnebre da humanidade. Então, o nosso planeta recomeçará a percorrer o éter como o fez há milhões de anos: sem que haja homens à sua superfície.

A natureza eterna vinga-se implacavelmente quando se transgride os seus mandamentos.

É por isso que creio agir segundo o espírito do Criador todo-poderoso, pois:

Defendendo-me contra o Judeu, combato para defender a obra do Senhor».

Adolf Hitler («Mein Kampf», E-Primatur, 2015).

«Chama-se Manuel Maria Carrilho e é Ministro da Cultura.

Ao mesmo tempo que tomava o poder nas mãos do Estado, publicava um livro – Aventuras da Interpretação – que nos oferece a rara oportunidade de sabermos o que, não só ele enquanto Ministro da Cultura, mas todo o Governo a que pertence e até todos os poderes do Estado, querem fazer dos Portugueses. É que – diz-nos o livro – nas sociedades contemporâneas a cultura é um fenómeno social total, envolve portanto toda a existência social dos Portugueses. Ao enunciar depois a estatização da cultura, literalmente a intervenção do Estado em todos os domínios da cultura, uma intervenção administrativa e técnica, profissionalizada e competente, tal intervenção envolve, naturalmente, os outros serviços do Estado, isto é, não só o Governo, que é um dos orgãos do Estado, mas todo o Estado. Compreende-se que, em consequência, o Ministro inclua no domínio da cultura onde vai ser feita a estatização, sectores da existência social especificamente não-culturais. Diz literalmente que a estatização da cultura vai desde a escola ao mercado, desde a indústria ao emprego, desde o património ao estímulo da criação. Note-se bem: o mercado, a escola, a indústria, o emprego, que têm, na composição do Governo, seus Ministérios próprios. Todos eles irão sumir-se na estatização a que o Ministro da Cultura vai proceder.

[...] Emergirá ela da sociedade contemporânea porque, diz-nos o Ministro, toda a filosofia é o que for a sociedade. Ora a sociedade contemporânea tem características que nenhuma outra sociedade anterior teve e a sua filosofia necessariamente corta com toda a filosofia tradicional, desde Platão a Heidegger. Em vez da tradição, a tradução. Quer o Ministro dizer: a filosofia tradicional ou será traduzida na filosofia contemporânea ou será simplesmente eliminada. Desta eliminação dá, entre outros, o exemplo recente do francês Deleuze, uma espécie de trânsfuga à tradução que começou por esboçar, e o exemplo remoto de Aristóteles que será abolido do ensino uma vez que, assegura seriamente, um jovem de quinze anos sabe hoje muito mais coisas do que sabia Aristóteles (sic). As características inéditas da sociedade contemporânea serão a ecologia, a comunicação cibernética e o homem mediático. A filosofia contemporânea estará determinada por essas características. A ecologia determinará um sistema do Direito no qual não será apenas o homem a ter personalidade jurídica mas também os animais, os vegetais e os minerais (sic). A comunicação cibernética – instantânea e planetária – determinará que as ideias não sejam mais do que convicções partilhadas por todo o mundo. O homem mediático determinará que, perfilhando ele por definição aquelas convicções, a verdade não seja senão o consenso. À margem destas determinações, a filosofia tradicional, que desde a Grécia e o Cristianismo irradiou da Europa, não será mais, já não é senão, nas expressões do nosso Ministro, um ranço, uma tontice, um cemitério de sucata. Chama-lhe também tribal. Não se julgue, porém, que a filosofia contemporânea é uma filosofia a fazer. Ela já aí está, toda feita, e muito segura e convicta de si. É o neo-pragmatismo, irradiante das universidades norte-americanas onde foi formado – sempre segundo o Ministro da Cultura – a partir de certos europeus fugidos ao nazismo que Heidegger caucionou. Expõe-a M. M. Carrilho, não por conta própria mas por conta de autores e livros, quase todos norte-americanos, que se vai aventurando a interpretar ou a usar, pois, para o autor das Aventuras da Interpretação, interpretar é usar.

O neo-pragmatismo tornou-se possível graças ao corte com a filosofia tradicional, corte realizado pelo trio Marx-Freud-Nietzsche, e à consequente extinção da filosofia europeia. A extinção terá sido revelada pelo nihilismo de Nietzsche que será… o quê? Nada mais do que o zero em que acabou aquela filosofia vinda do remoto platonismo».

«Ao contrário da maior parte dos pensadores que Marx mastigou e cuspiu, Feuerbach obteve a sua eterna gratidão. "Agrada-me ter a oportunidade de lhe manifestar o meu mais profundo respeito - caso possa empregar esta palavra - e estima", escreveu a Feuerbach em 1844. "Proporcionou-me - não sei se intencionalmente - uma base filosófica para o socialismo... A unidade entre os homens, a qual se baseia nas suas diferenças reais, e a ideia da espécie humana trazida do céu da abstracção para a terra entre eles, nada mais são do que o conceito de sociedade!"

Na últimas semanas passadas em Kreuznach, Marx compôs dois importantes ensaios que viriam a ser publicados no Deutsche-Französische Jahrbücher. O primeiro, Sobre a Questão Judaica, é normalmente apenas mencionado en passant, ou escamoteado, nas hagiografias marxistas, mas tem dado muitas munições aos seus inimigos.

Era Marx um judeu que detestava a sua raça? Embora nunca tivesse negado as suas origens judaicas, também nunca chamou a atenção para esse facto - ao contrário da filha, Eleanor, que orgulhosamente disse a um grupo de operários do East End de Londres que era "judia". Nos últimos anos de correspondência com Engels, ele pulverizou prazenteiramente os inimigos com insultos anti-semitas: o socialista alemão Ferdinand Lassalle, vítima frequente, foi várias vezes descrito como semítico, safardana e preto judeu.

"Parece-me agora bastante claro - como o feitio da cabeça dele e a maneira do cabelo crescer o provam - que ele descende dos negros que fugiram com Moisés do Egipto ou, então, a mãe ou a avó do lado paterno tiveram relações com pretos", escreveu Marx em 1862, ao debater o sempiterno tema dos antepassados de Lassalle, "Por um lado essa mistura de sangue alemão e judeu e, por outro, a origem negróide devem inevitavelmente produzir uma coisa bizarra. A importunidade deste tipo também é muito à preto" [Carta de KM a FE, 30 de Julho de 1862].

Certas passagens de Sobre a Questão Judaica têm igualmente um sabor a ranço, como se tivessem sido tiradas fora de contexto - o que, habitualmente, assim acontece.

"Qual é a base secular do Judaísmo? Necessidade prática, interesses pessoais.

Qual é o culto secular do Judeu? Regatear.

Qual é o seu Deus secular? O dinheiro...

Por conseguinte, reconhecemos no Judaísmo a presença de um elemento anti-social contemporâneo e universal, cuja evolução histórica - avidamente alimentada pelos Judeus nos seus aspectos nocivos - alcançou actualmente o ponto mais alto, o qual há-de inevitavelmente desintegrar-se.

A emancipação dos Judeus é, em última análise, a emancipação da humanidade do Judaísmo" [Karl Marx: Early Writings, traduzido por Rodney Livingstone e Gregor Benton (Pelican Books, Londres, 1975), pp. 212-241].