Para nós nação compósita - euro-africana e euro-asiática - as considerações acima não têm apenas interesse especulativo; é possível derivarem do movimento actual consequências graves e talvez se nos levantem problemas de soberania e vizinhança. Debrucemo-nos por isso sobre nós próprios, para averiguarmos sob que ângulo os temos de enfrentar.

Quando a Nação portuguesa se foi estruturando e estendendo pelos outros continentes, em geral por espaços livres e desaproveitados, levou consigo e pretendeu imprimir aos povos com quem entrara em contacto conceitos muito diversos dos que mais tarde caracterizaram outras formas de colonização. As populações que não tinham alcançado a noção de pátria, ofereceu-lhes uma; aos que se dispersavam e desentendiam em seus dialectos, punha-lhes ao alcance uma forma superior de expressão - a língua; aos que se digladiavam em mortíferas lutas, assegurava a paz; os estádios inferiores da pobreza iriam sendo progressivamente vencidos pela própria ordem e pela organização da economia, sem desarticular a sua forma peculiar de vida. A ideia da superioridade racial não é nossa; a da fraternidade humana, sim, bem como a da igualdade perante a lei, partindo da igualdade de méritos, como é próprio de sociedades progressivas.

Em todos esses territórios a mistura das populações auxiliaria o processo de formação de uma sociedade pluri-racial; mas o mais importante, o verdadeiramente essencial estava no espírito de convivência familiar com os elementos locais; nas possibilidades reconhecidas de acesso na vida económica e social; nos princípios de uma cultura mais avançada e de uma moral superior que, mesmo quando violada, era a regra do comportamento público e privado. Se através destes meios, de acção forçosamente lenta, conseguia formar-se uma comunidade com certo grau de coesão, pode dizer-se que a tarefa estava vingada: a independência e a igualdade dos povos integrados com seus territórios numa unidade nacional.

Mais de 300 anos trabalhámos no Brasil, inspirados pelo mesmo ideal, e o que ali passou a observar-se é verdadeiramente extraordinário: o Brasil tem as portas abertas a gente de quase todo o mundo, caldeia-a na variedade dos seus elementos demográficos, absorve-a, assimila-a e não diminui em lusitanidade. Entre os países para cuja formação contribuíram raças diferentes, nenhum como ele apresenta tão completa ausência de traços racistas na legislação, na organização política, na conduta social. Ele é a maior experiência moderna de uma sociedade pluri-racial, ao mesmo tempo que exemplo magnífico da transposição da civilização ocidental nos trópicos e no Continente americano. Pacífico, estável, dinamicamente progressivo, o Brasil, mesmo ao rever-se nas suas criações próprias, não tem de maldizer das origens nem renegar a sua pátria.

A sociedade pluri-racial é portanto possível e tanto de cepa luso-americana como de base luso-asiática, segundo se vê em Goa, ou luso-africana, em Angola e Moçambique. Nada há, nada tem havido que nos leve a conclusão contrária. Simplesmente essa sociedade exclui toda a manifestação de racismo - branco, preto ou amarelo e demanda uma longa evolução e trabalho de séculos, dentro dos princípios que estão na base do povoamento português. Mal avisados andaríamos agora a inovar práticas, sentimentos, conceitos diversos dos que foram o segredo da obra realizada e são ainda a melhor salvaguarda do futuro.

Estamos em África há 400 anos, o que é um pouco mais que ter chegado ontem. Levámos uma doutrina, o que é diferente de ser levados por um interesse. Estamos com uma política que a autoridade vai executando e defendendo, o que é distinto de abandonar aos chamados "ventos da história" os destinos humanos. Podemos admitir que a muitos custe compreender uma atitude tão estranha e diversa da usual; mas não podemos sacrificar a essa dificuldade de compreensão populações portuguesas cujos interesses na comunidade nacional consideramos sagrados.

É possível encontrar muitas deficiências no nosso trabalho, e somos os primeiros a lamentar que a limitação dos recursos não nos tenha permitido ir mais além. Especialmente nas comunicações, na divulgação da instrução, na organização sanitária temos diante de nós largos caminhos a percorrer. Mas, mesmo nesses como em muitos outros domínios, quando nos comparamos, não temos de que envergonhar-nos. As nossas cidades e vilas, os nossos caminho-de-ferro, os portos, os aproveitamentos hidroeléctricos, a preparação e distribuição de terras irrigadas por brancos e pretos, a exploração das riquezas do subsolo, as instalações dos serviços têm seu mérito. Mas o ambiente de segurança, de paz e de fraternal convívio entre os muito diversos elementos da população - caso único na África de hoje - é a maior obra, porque a outra quem a quer a podia fazer com dinheiro e esta não.

|

| Edifício da Messe de Sargentos das Forças Armadas Portuguesas em Luanda (Angola), por volta de 1970. |

|

| O "mesmo edifício" em Abril de 2010. |

Aos inclinados a supor que teorizamos, opomos as espontâneas e vibrantes reacções da consciência nacional, ao pressentir o mais leve perigo. Aqui e no Ultramar, em território nacional ou estrangeiro, o Português de qualquer cor ou raça sente essa unidade tão vivamente que toma as discussões como ameaças e as ameaças como golpes que lhe retalham a carne. De modo que não há mais a fazer do que proclamá-la a todos os ventos e, na medida do possível, vigiá-la em todas as fronteiras.

Aliás a ligeireza com que temos visto falarem uns, calarem-se outros sobre problemas desta transcendência - o destino de milhões de seres humanos - faz-me crer que não foi ainda devidamente apreciada a gravidade das implicações possíveis de tão grandes desvarios...».

«Portugal e a Campanha Anticolonialista» (DISCURSO PRONUNCIADO POR SUA EXCELÊNCIA O PRESIDENTE DO CONSELHO, PROFESSOR DOUTOR OLIVEIRA SALAZAR. NA SESSÃO DA ASSEMBLEIA NACIONAL DE 30 DE NOVEMBRO DE 1960).

«(...) Muitos dos temas tratados versavam questões de estratégia internacional de um mundo cada vez mais global, outros eram o reflexo da alma do seu autor [Apoim Calvão] e, envoltos numa roupagem eivada de saudade e romantismo, não deixavam de retratar fielmente a realidade que se via no Ultramar português:

"Se colocarmos frente-a-frente um maconde e um muchope, representantes de dois grupos étnicos dos muitos contidos na nossa província de Moçambique, não se compreenderão se falarem os respectivos dialectos. Para comunicarem um com o outro fazem-no em português, língua com a qual contactaram nos fins do século XV e que é de facto um elemento aglutinador das populações moçambicanas. Aliás, os próprios terroristas o reconhecem, pois tanto na Guiné como em Moçambique, todos os documentos rebeldes são escritos em português, a língua que se ensina nas escolas é a portuguesa e não me sai da lembrança um caderno de problemas de aritmética elementar, dos muitos apreendidos numa base inimiga, e que começava assim: - 'Um ciclista vai de Lisboa a Santarém em seis horas...'. Pena que estas coisas não cheguem à ONU onde, caso as paixões e interesses políticos não levassem a melhor sobre os argumentos mais lógicos e serenos, não deixariam de falar à inteligência e ao coração dos homens de boa vontade.

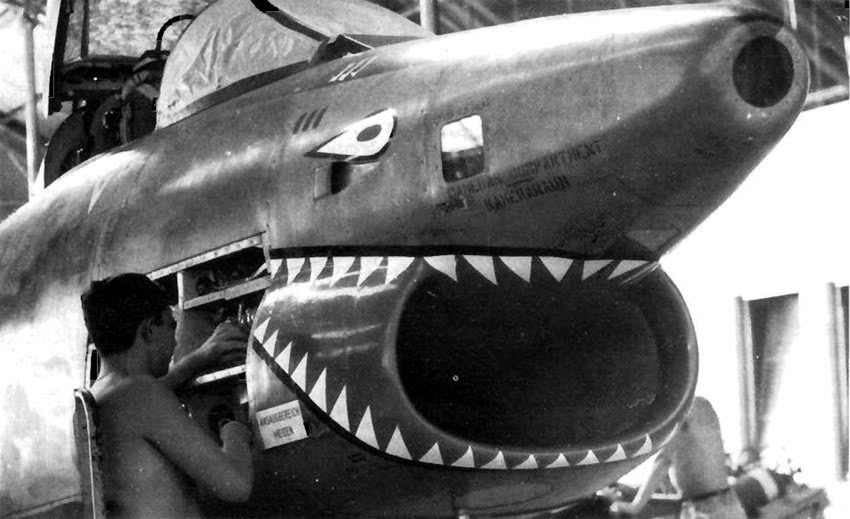

Operação portuguesa no Norte de Angola.

A firmeza dos nossos objectivos políticos e a consequente linha estratégica, ditam-nos a palavra de ordem: saber durar, com calma, perseverança e inabalável fé no futuro".(...) "... A visita do senhor Presidente da República [Américo Tomás a Cabo Verde e Guiné, em 1968] foi - no dizer de Alpoim Calvão - uma prova insofismável da nossa razão de ser no mundo. Há dias que a população se preparava ansiosamente para o desejado encontro. Grupos numerosos afluíam constantemente à cidade, com letreiros indicativos dos locais de origem, desenhando na paisagem de Bissau estranhos e raros quadros com as danças e cantares nativos e as belas roupagens de múltiplas cores. Eram os balantas de Prábis, os saracolés, os bijagós das ilhas com a característica dança do tubarão, mandingas, manjacos, fulas, mancanhas, enfim, um mundo de etnias diferentes, amalgamadas num todo pela presença da administração portuguesa e da língua, que as arrancou duma Babel de tribos para a homogeneidade duma Nação e Estado. Isto, nem os piores detractores da obra lusa em África o podem negar, tal a evidência dos factos..."

(...) "Seminário de Quadros" do PAIGC

Realizado em Conakry, de 19 a 24 de Novembro de 1969.

"Havia um homem grande, que aliás ainda está na luta, que há três anos me dizia: - Cabral, eu rezo todos os dias para Salazar não morrer. - E porquê, homem grande - Para a luta continuar um bocado ainda, para ele continuar a teimar, para nós continuarmos, para nos conhecermos melhor uns aos outros. Esta é uma grande verdade, hoje já nos conhecemos muito, hoje sabemos quem tem valor e quem não tem valor. (...)

(...) Temos que ter um sentido real da nossa cultura. O português (língua) é uma das melhores coisas que os tugas nos deixaram, porque a língua, não é a prova de nada mais, senão um instrumento para os homens se relacionarem uns com os outros... É preciso falar muito para o dizer, é possível dizê-lo mas é preciso falar muito. Enquanto que, em português basta uma palavra. Falando assim qualquer povo do mundo entende. E a matemática, nós queremos aprender matemática, não é assim? Por exemplo, raiz quadrada de 36. Como é que se diz quadrada em balanta? É preciso dizer a verdade para entendermos bem. Eu digo por exemplo: a intensidade de uma força é igual à massa vezes a aceleração da gravidade? Em crioulo não há, temos que dizer em português. (...)"

(...) Atento a tudo quanto se passava à sua volta, o comandante Calvão era muito crítico em relação ao posicionamento dos outros povos sobre o "colonialismo" português, não se coibindo de inevitáveis comparações nas suas crónicas para o Jornal de Notícias:

"Os ingleses saíram há vinte anos da Índia. O seu império tinha de ser forçosamente efémero, pois os princípios que os animavam não eram concordantes com a moral actual. Com efeito, vejamos a opinião emitida por Sir William Hicks, secretário do interior do gabinete de Baldwin: 'Nós não conquistámos a Índia por amor aos hindus e somente um missionário seria capaz de afirmar que o fizemos com o objectivo principal de elevar o nível cultural desses povos. Seria porém pura hipocrisia. Conquistámos na verdade a Índia levados pelo fito de assegurar um escoamento para os nossos produtos de exportação. Conquistámo-la pela espada e pela espada temos que conservá-la. Dizei o que quiserdes, eu porém, ocupo-me com os factos positivos. Não me é possível afirmar de mão no peito que a Inglaterra mantém o senhorio da Índia para o bem dos seus habitantes. Nós queremos conservar a posse deste país porque ele constitui o melhor mercado para os produtos britânicos em geral e para os tecidos de algodão do Lancashire em particular'.

Quão diferentes as cuidadas instruções que os antigos reis de Portugal davam aos seus navegadores no respeitante às relações a ter com os povos que se iam contactando durante as descobertas!

Não podemos pois aceitar que povos reconhecidamente colonialistas nos venham dar a nós, que nunca o fomos, lições de moral sobre o assunto das nossas Províncias Ultramarinas.

Nas lutas do Gungunhana contra a legítima soberania portuguesa, lá vemos a mão estrangeira armar abundantemente o sanguinário régulo vátua, na esperança de alargar os mercados para o algodão de Lancashire!

Actualmente não se trata só de algodão. As indústrias multiplicaram-se; os produtos cresceram desmesuradamente e é necessário colocá-los custe o que custar! O capitalismo infrene, sem a salutar intervenção do Estado, aproxima-se sinistramente da ideia de domínio universal pregada pelo comunismo.

Mas os portugueses, com a experiência de oito séculos, sabem que nada há de mais errado que a célebre frase de Salústio: 'Omne imperium iis solum artibus renitur quibus ab initio partum est' - os impérios só podem ser conservados pelos meios que serviram para estabelecê-los.

Com as nossas armas apenas defendemos a nossa liberdade".

|

| Alpoim Calvão ao centro |

|

| Jorge Félix |

(...) A doutrina com que, entretanto, Amílcar Cabral incentivava os quadros do PAIGC assentava apregoar os malefícios do colonialismo e as virtudes da luta de libertação, bem expressas nas "Palavras de Ordem Gerais", um opúsculo que o Secretariado-Geral do PAIGC editara e difundira em Novembro de 1965.

O pensamento de Cabral aí exposto, com a apregoada concepção humanista do seu autor a ser desmentida a cada parágrafo, fazia a apologia da violência e do ódio, incitando à destruição de tudo aquilo que os portugueses haviam construído, mesmo que fossem os frutos de uma acção benéfica para o povo guineense:

"(...) A definição do Povo depende do momento que se vive, na terra.

|

| Amílcar Cabral e as 'feministas' do PAIGC. |

(...) Ainda durante o mês de Janeiro de 1973, um acontecimento de certo modo inesperado altera e condiciona o rumo da guerra na Guiné. No dia 20, Amílcar Cabral é assassinado pelos seus correligionários à porta da casa onde vivia em Conacry. O incidente é reportado detalhadamente por uma informação datada de 29 de Janeiro, transmitida pelo agente Édouard Fernandez que actuava na fronteira de Koundara, e da qual o comandante Calvão dá conhecimento ao Governo:

"Em meados de Novembro de 1972, a dissidência guineense do PAIGC, chefiada por elementos mandingas, advertiu Sékou Touré do desacordo existente com Almícar Cabral e informou-o da intenção deliberada de criar um outro partido, caucionado pela maioria dos mandingas.

Trata-se da Frente Unida de Libertação da Guiné Bissau (FULGB). Os esforços de Sékou Touré para evitar a cisão foram infrutíferos, até porque a força militar da Rep. Guiné é inferior à do PAIGC.

|

| Amílcar Cabral e Fidel Castro |

Em represália, o FULGB organizou um comando que no sábado, 20.1.73, pelas 22.30, irrompeu pela vila de Cabral onde este se encontrava com alguns outros cabo-verdianos e onde os matou à facada.

No dia seguinte o massacre foi comunicado a S.T. pelos responsáveis do FULGB. Sékou Touré encenou toda uma representação pois é convicção do informador que os assassinos serão apenas entregues ao FULGB.

O agente de ligação que forneceu os elementos encontrava-se em Conakry no dia do massacre.

Confirmam-se as graves dissensões de origem racial no PAIGC".

Também de Paris o capitão Soumah num documento manuscrito, originalmente em francês, descreve a sequência dos incidentes que levaram ao assassinato de Amílcar Cabral:

"1. Formação de um novo Front no interior do PAIGC denominado FULGB (Frente Unida de Libertação da Guiné Bissau) constituída exclusivamente por dissidentes da Guiné Bissau hostis a Amílcar Cabral e ao seu Estado-Maior cabo-verdiano.

2. Em 15.11.1972, este partido revela a sua existência a Cabral e a Sékou Touré e reafirma a sua determinação de não reconhecer mais a liderança de Cabral.

3. Dois membros influentes da FULGB são condenados à morte por Cabral e Sékou Touré e executados quinta-feira 19-01-1973 em Conakry. Trata-se de Sir Torena, antigo responsável militar da Frente Leste da Guiné Bissau, e a senhora Aissatou Gassama responsável das organizações feministas do PAIGC.

4. Sékou Touré tenta desarmar o FULGB sem sucesso.

5. Em 20-01-73 Cabral organiza na sua residência uma recepção em honra do seu Estado-maior.

6. Todos os convidados são misteriosamente drogados.

7. Vinte e cinco (25) membros do Estado-maior do PAIGC além de Cabral são então degolados pelas 22h30 por um comando da FULG.

8. Em 21-01-1973 às 10 horas da manhã o comando FULG apresenta-se às autoridades de Conakry comunicando-lhes a notícia.

9. À tarde de 21-01-73 Sékou Touré anuncia nas antenas da Rádio Conakry a notícia do assassinato de Cabral, acusando Portugal. (...)

Mais vale prevenir que remediar. A situação na República da Guiné é grave e carregada de ameaças para o Ocidente, para a nossa liberdade e para todos os valores que nós temos por mais elevados.

O irreparável, é certo, ainda não chegou, mas por quanto tempo ainda? Uma acção rápida e eficaz deve ser interposta e mantida por aqueles que têm os meios.

O vosso País tem tudo a ganhar em confiar em nós e em se decidir depressa pelas propostas que o meu Movimento lhe faz. Se se perderem em conjecturas e em indecisões diante dum grave perigo comum, amanhã pode ser tarde, teremos nós guineenses perdido definitivamente o nosso País e as nossas liberdades, mas o vosso País terá perdido diante da História uma ocasião de salvar o destino do Ocidente em África.

Paris, 31-1-1973

SOUMAH".

|

| O senador J. F. Kennedy e Sékou Touré (1959). |

|

| Ahmed Sékou Touré nas Nações Unidas (1960). |

|

| Nikita Khruhschov e Sékou Touré (1961). |

|

| Sékou Touré e Mao Tsé-Tung |

|

| Sékou Touré ao volante, mais Fidel Castro (Cuba), Agostinho Neto (Angola) e Luís Cabral (Guiné-Bissau e Cabo Verde), entre outros. Foto de 1974. |

(...) Todas as informações indiciavam uma forte dissidência no partido da emancipação, devido à cisão interna entre elementos guineenses e cabo-verdianos. Amílcar Cabral tinha sido ferido e morto a tiro por elementos do seu próprio partido, cujos nomes são conhecidos, como o de Inocêncio Kany, da marinha do PAIGC. Amílcar Cabral morre por causa dessa rivalidade interna e talvez também pelo receio que Sékou Touré tinha do seu prestígio internacional. A dúvida que ainda resta é sobre o papel desempenhado por Sékou Touré neste drama, já que foi ao ditador que os assassinos de Cabral se apresentaram, e por ele foram recebidos assim que terminaram a sua bárbara tarefa.

Frequentemente o destino intervém no curso dos acontecimentos e, por vezes, no da História; líderes carismáticos para o seu povo acabam por sofrer destinos idênticos. Assim veio a suceder também em 2 de Abril de 2010, quando o antigo presidente da República da Guiné-Bissau, 'Nino' Vieira, sofreu o destino idêntico ao de Amílcar Cabral e foi igualmente morto a tiro e retalhado à catanada dentro de sua própria casa por correligionários dissidentes.

(...) Na Guiné, os tempos também são agitados por esta altura e, em meados de 1973, a situação militar agrava-se. O PAIGC aparecera com uma nova arma que surpreendera a Força Aérea Portuguesa, o míssil terra-ar Strella, que, num curto espaço de tempo, abate várias aeronaves e lança a confusão nas forças operacionais no terreno. O domínio do ar, que fora total e absoluto durante uma década, encontrava-se comprometido e as regras do jogo estavam irremediavelmente alteradas. Por outro lado, numa grande investida, o PAIGC cerca Guidaje, a Norte, e Guileje, na fronteira com Conakry. A primeira resiste valorosamente e, pelo esforço conjunto das forças de terra, mar e ar, é libertada do estrangulamento a que se encontra submetida; no Sul, uma Guileje mal defendida por uma companhia novata naquele teatro de operações, vê-se sujeita a uma acção de comando pusilânime, indecisa e frágil, que vai permitir aos seus defensores entrar em pânico e abandonar vergonhosamente o quartel, deixando para trás importante documentação e toda a sua artilharia. Os militares da guarnição refugiam-se então nos quartéis vizinhos, perante a incredulidade do inimigo que demora muitas horas até se aperceber de que estava a cercar uma instalação militar deserta.

|

| Guerrilha do PAIGC (1970). |

|

| Acampamento do PAIGC bombardeado em 1970. |

O inimigo atravessa igualmente um período muito complicado. Malgrado alguns sucessos relativos, o cansaço e a saturação causados por 13 anos de guerra apoderara-se das suas hostes e a intenção de pôr fim ao conflito ganha cada vez mais adeptos entre os seus dirigentes. Assim, chegam mesmo a tomar a iniciativa de encetar negociações para terminar o conflito e, lado a lado com os portugueses, iniciarem o rumo com destino a uma Guiné melhor. Disso mesmo dá testemunho o coronel de infantaria António Vaz Antunes, que comandou o Batalhão de Caçadores 4512/72 (RI 15), na região de Farim, Norte da Guiné, de 13 Janeiro de 1973 a 24 de Agosto de 1974. No seu opúsculo Diligência Interrompida. Porquê? refere o desespero que se ia apoderando de importantes facções do PAIGC, diante de uma guerra que não conseguiam vencer e ameaçava eternizar-se. O cansaço era muito e o implacável inimigo via já na via das negociações a única maneira de resolver a guerra que travava com o Governo da Nação...

(...) No início daquele ano de 1974, em Angola a guerra estava ganha, social, económica, política e militarmente, enquanto que em Moçambique os esforços inimigos eram sustidos. Já na Guiné a situação militar afigurava-se mais séria, muito longe, porém, de configurar um fracasso, como alguns queriam fazer parecer. O último governador e comandante-chefe, general Bethencourt Rodrigues, retratava-a pragmaticamente da seguinte forma:

"No campo rigoroso do concreto, nega-se frontalmente a veracidade de algumas afirmações que sobre a Guiné têm sido feitas. Nomeadamente, aponta-se como rotundamente falsa que, no 1.º trimestre de 74, dois terços do território estivessem sob o domínio do PAIGC; que as tropas portuguesas estivessem entrincheiradas em algumas cidades e algumas bases; que as Forças Nacionais estivessem acantonadas na Capital e em mais dois ou três pontos. Pelo contrário, afirma-se sem receio de desmentido, que as tropas portuguesas tinham acesso a quase todos os pontos do território, com medidas de segurança de intensidade variável; que os comboios auto de reabastecimento circulavam pelas estradas; as tropas se movimentavam em campo aberto, com maiores ou menores dificuldades, efectivos mais ou menos desenvolvidos: que as Forças Nacionais ocupavam, com guarnições militares, 225 localidades... Funcionavam os orgãos do governo próprio; a rede administrativa cobria todo o território; os orgãos da administração local exerciam as suas missões próprias; as comunicações de transportes e relação asseguravam os contactos entre as localidades e garantiam os circuitos de comercialização no interior e no exterior; estavam em curso obras de fomento nos sectores da educação, saúde, vias de comunicação, agricultura e melhoramentos rurais e urbanos; a produção agrícola satisfazia parte das necessidades da população; cobravam-se impostos; cumpria-se um orçamento"».

Rui Hortelão, Luís Sanches de Baêna e Abel Melo e Sousa («Alpoim Calvão. Honra e Dever»).

«(...) Brigadas Médicas - Junto com as “brigadas militares”, para apoio a guerrilhas e regimes afinados com Havana, especialmente na África, Fidel Castro enviava profissionais para prestação de serviços médicos a países como Angola, Moçambique, Congo (com a presença de Che Guevara), Argélia, Iémen, Iraque, Síria, Tanzânia, Etiópia, Vietname, Guiné-Bissau, Afeganistão, Madagáscar, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Benin, Serra Leoa, Somália, Guiné Equatorial. Em Angola, Cuba desdobrou aproximadamente 50.000 soldados, que combateram ao lado do MPLA contra a UNITA...» (excerto tirado de um site da internet entretanto desactivado).

|

| Fidel Castro e Nikita Khrushchev encontram-se nas Nações Unidas a 20 de Setembro de 1960. |

|

| Um charuto cubano e dois alegados símbolos do "imperialismo capitalista": dois relógios Rolex. |

|

| Cubanos em Angola |

(...) João Paulo II desce a escada do avião, ajoelha-se e beija a terra. A terra de Bissau é vermelha, tal como o regime.

"Dou graças ao Senhor por estar hoje na Guiné-Bissau, que, chegada à independência há apenas cerca de quinze anos, se encontra, por certo, num momento importante e exigente: o momento de se estruturar como Nação". João Paulo II discursa num palanque improvisado, ao lado do general Nino Vieira. O electricista e antigo guerrilheiro do PAIGC, que tomou o Poder após um golpe de Estado que derrubou Luís Cabral, escuta com atenção as palavras do Papa em português: "A Igreja não ignora quanto é difícil encontrar os processos políticos mais adequados e geri-los e dirigi-los com acerto".

Em 1990, o regime da Guiné-Bissau é de inspiração marxista-leninista, mas nos últimos anos Nino Vieira tem tentado abrir-se ao Ocidente. Mesmo assim, João Paulo II deixa o recado: "Seja-me permitido, comungando os sentimentos de quantos desejam a felicidade de cada guineense, recordar aqui: pilares de qualquer modelo, verdadeiramente humano, de sociedade, permanecem sempre a verdade, a liberdade, a justiça, o amor, a responsabilidade, a solidariedade e a paz. Com esta perspectiva, refiro-me apenas a alguns aspectos de uma estrutura humana plena. Está nisso a pedra angular de uma nação guineense em que todos se sintam cada vez melhor e mais unidos pelo amor pátrio, pertencendo embora a etnias diferentes".

A Guiné-Bissau é, com efeito, uma amálgama de etnias (nalú, felupe, balanta, mancanha, papel, manjaco, beafada, fula, mandinga, etc.) e de religiões (a maioria da população, cerca de 53%, é animista, seguindo-se os muçulmanos, com 38% e os católicos, com apenas 7% de fiéis em todo o país).

(...) O ritmo desta África negra contrasta com a pacatez que acabamos de deixar para trás. Em Cabo Verde, onde estivemos dois dias, tudo é doce e calmo. A nostalgia das músicas mistura-se com o esbatido mestiço da pele e com a elegância da língua portuguesa falada pelos Cabo-Verdianos. Aqui, ao contrário do que acontece na Guiné-Bissau, não há divisões étnicas e o povo é esmagadoramente católico (91%). Aliás, Cabo Verde é o país mais católico de todo o continente africano. À nossa volta é tudo pobre e muito seco.

(...) "Bem vindo João Paulo II - Cabo Verde ama-te". Um enorme cartaz saúda a sua chegada à ilha do Sal, onde aterra o Airbus da Alitália. "Gostaria de encontrar-me e conversar pessoalmente com cada um dos habitantes deste arquipélago", diz o Papa aos fiéis que ali se reúnem. "E qual é o meu recado para vós, irmãos e irmãs da ilha do Sal? Foi-me referido que, normalmente, a luz das ilhas deste arquipélago é maravilhosa; e o nome da vossa terra, Sal, tem razão de ser e é sugestivo". João Paulo II sabe valorizar a beleza daquele lugar aparentemente inóspito: "Por isso, o recado do Papa para vós é este: sêde, cada vez mais, luz do mundo e sal da terra. Ou seja, procurai viver como cristãos responsáveis".

(...) No dia seguinte, a ilha de São Vicente acolhe o sucessor de Pedro. No Mindelo, a sua mensagem alarga-se aos cabo-verdianos que emigraram: "Nunca esqueçam o vosso torrão natal e a gente que aí habita: parentes, amigos, conhecidos e desconhecidos. Não se esqueçam dos que ficaram na pátria! Sejam fiéis às próprias raízes".

À nossa volta são visíveis as dificuldades de vida e os sinais de pobreza das ilhas. Mas o Papa prefere olhar para a misteriosa riqueza das pessoas: "O cristianismo é força dos humildes que sabem ser simples; não é uma religião para gente sem cultura ou atrasada. Toda a sua força revolucionária está no Amor gratuito, que brota do coração de Cristo".

|

| Estátuas dos Descobridores Portugueses em São Tomé e Príncipe. |

No dia da partida, antes de seguir para a Guiné-Bissau, elogia a tenacidade dos Cabo-Verdianos e o "sereno realismo da gente bondosa desta terra, que sabe lutar e para a qual ser pobre não é vergonha..., segundo o ditado da vossa língua".

Dizem que Deus, quando acabou de fazer o Mundo, esfregou as mãos e os desperdícios caíram no Atlântico, formando assim este arquipélago que, de verde, tem só o nome. Talvez por isso a despedida de João Paulo II tenha sido particularmente inspirada: "Nalgumas culturas, o verde é a cor da esperança; e é o nome da vossa terra. Assim, é com muita esperança que vos digo Adeus, dando todo o significado à expressão: a Deus, Pai da misericórdia vos confio, pois 'se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores' (SI 126/127, 1). Não se edifica a sociedade sem Deus: É Ele a garantia de uma sociedade à medida do homem; e ser religioso é plenitude humana".

(...) A velha carrinha do padre Mauro atravessa as ruas escuras de Bissau em direcção ao hospital. Este missionário italiano veio buscar-nos, já de noite, ao hotel e leva-nos para uma visita secreta. O outro meu colega, Renato, é também vaticanista, italiano, e escreve para um semanário. Pelo caminho, o padre Mauro não explica o que vamos fazer; apenas nos avisa que temos de ser discretos e tentar passar despercebidos. A carrinha fica estacionada fora do parque do hospital, para não dar nas vistas e, em seguida, encaminhamo-nos a pé para a porta principal. "Já são horas de descanso e agora há menos pessoal; esperemos que ninguém nos apanhe!", diz em voz baixa o missionário.

A fachada do hospital está velha e degradada. Tento assumir um ar normal, como se fosse óbvio para mim entrar àquela hora no único hospital de Bissau; mas, se estou cheia de saúde, o que é que vou ali fazer? Nem tenho tempo para combinar uma desculpa com os meus companheiros, sobre o que dizer se formos apanhados... De facto, ninguém nos detém quando atravessamos a porta principal. Lá dentro é o horror: há catres e esteiras no chão, com doentes espalhados por toda a parte, a partir do hall e pelos corredores fora. As paredes estão sujas, cheias de nódoas e sangue. Não se vêem médicos, nem enfermeiros - ali só há doentes silenciosos, vestidos com os seus trapos e deitados no chão. Alguns olham para nós, com olhos febris e dóceis, como que a pedir ajuda. Ninguém fala enquanto atravessamos aquele cenário de miséria e sofrimento. O padre Mauro começa a subir uma escadaria e nós seguimo-lo, colados às paredes. Lá em cima, finalmente, há alguém que nos espera.

Fanny é uma médica cubana que, à semelhança de tantos outros colegas soviéticos, chineses e jugoslavos, presta serviço em Bissau...

(...) A partida da Guiné-Bissau está marcada para domingo de manhã, às 10h00. Mas, antes de ir para o aeroporto, João Paulo II tem ainda uma última visita a fazer.

(...) O percurso é desolador; ao longo do caminho, é visível a terrível pobreza da população. Só há tabancas (miseráveis cabanas, tipo palhotas, com paredes rijas de terra, argila seca e cobertura de colmo) e a poeira vermelha, que se levanta à nossa passagem, torna tudo ainda mais triste. O maior contraste dá-se quando chegamos à missão franciscana de Cumura, verdadeiro oásis no meio daquela secura. Árvores frondosas e sebes bem aparadas, buganvílias, muitas palmeiras e coqueiros rodeiam os pavilhões e a igreja, impecavelmente caiados de branco.

A leprosaria de Cumura foi fundada pelos Portugueses em 1952. Três anos mais tarde, um grupo de franciscanos veio de Veneza para consolidar esta obra e, pouco a pouco, começou a substituir as palhotas que serviam de enfermarias por pavilhões. Em 1980, a velha leprosaria transformou-se num autêntico hospital especializado. Em anexo a estas estruturas existe também uma aldeia de leprosos sem família.

Quando o Papa chega, os médicos e religiosos acolhem-no de pé, alinhados junto do pavilhão principal. Do outro lado, sentados, estão os doentes, que não desviam os olhos dele. Lentamente, João Paulo II aproxima-se dos leprosos, visivelmente mutilados. Muitos têm a pele toda escamada e trazem na cara as marcas irreversíveis da doença; outros, sem dedos, esforçam-se por cumprimentá-lo. O Papa deixa-se tocar por todos, estende-lhes as suas mãos, dá-lhes a benção, impõem-lhes na cabeça o sinal da cruz. Uma das doentes mostra-lhe o seu bebé. João Paulo II pega nele carinhosamente e, sem medo de contágios, beija-o na cabeça.

"A vossa presença causa-me ternura e compaixão, algo dos sentimentos que experimentava Jesus, quando recebia os doentes", explica no final da visita. "Ele debruçava-se sobre o sofrimento humano, sobre as chagas do corpo e fazia renascer, nos corações dos homens, a serenidade, a confiança e a coragem. Eu desejaria que também esta visita tivesse o mesmo efeito espiritual; e gostaria de ter mais tempo para conversar com cada um, porque vos amo muito, sofro por vos ver sofrer e a todos quero confortar. E por que motivo vos amo?" O silêncio é profundo. Ninguém quer perder uma palavra do que diz o Papa nem as razões pelas quais quer estar com os que sofrem daquela terrível doença. "Porque sois pessoas humanas, amadas por Deus e por Seu Filho Jesus Cristo, que tanto sofreu por vós".

É paradoxal, esta preferência do Papa pelos que sofrem. Aos olhos do mundo, são uns inúteis e, por isso, tantas vezes marginalizados e escondidos. Mas João Paulo II gosta de ir ao seu encontro, dá-lhes visibilidade, procura a sua companhia e encoraja os doentes e os que sofrem a descobrirem o sentido para a sua dor. "Não vos deixeis abater! O sofrimento tem sempre valor. É capaz de ensinar ao mundo o que é um amor como o amor de Jesus", diz o Papa aos leprosos. "Esta vossa vida serve para ajudar os outros, serve para receber e transmitir força moral". João Paulo II fala como dali brotasse uma misteriosa energia que o ajuda a ele e à Igreja a prosseguirem a sua missão e despede-se dos doentes: "Eu nunca vos esquecerei e confio na vossa lembrança amiga. Rezarei por vós e confio na vossa oração".

A caravana está pronta a arrancar a qualquer momento. Os jornalistas já estão sentados na carrinha que integra a comitiva papal. Só falta mesmo o Papa entrar para o seu carro. Mas, instantes depois, vêm explicar-nos que, afinal, há um extra no programa.

Antes de ir para o aeroporto, João Paulo II quer parar a meio do caminho e entrar de surpresa numa tabanca. É que, durante o percurso entre Bissau e Cumura, ficou tão impressionado com a miséria em que as pessoas vivem que pediu ao bispo para, na viagem de regresso, visitar uma família que viva numa dessas pobres cabanas. Para esta visita-surpresa é permitida a presença de apenas um jornalista. Uma vez mais, sou escolhida.

Quando a caravana pára, a meio do mato e envolta numa nuvem de pó, salto da nossa carrinha e avanço para perto do Papa. A minha tarefa é clara: ver e ouvir tudo com o máximo dos detalhes para depois contar todos os pormenores aos outros colegas. Vejo-me pois ao lado de João Paulo II, que, acompanhado pelo bispo, resolve entrar numa tabanca. E eu atrás dele.

À frente das tabancas existe um declive, uma espécie de alto degrau, para evitar que a água entre pela casa dentro quando há chuvas torrenciais. João Paulo II não se preocupa em sujar a batina branca de terra vermelha e entra de surpresa na única porta que dá para a casa de N'damicó. Lá dentro, há uma só divisão sem janelas e cheira a fumo entranhado. O chão e as paredes são de terra batida. Um homem velho e muito magro, de gorro na cabeça e embrulhado numa manta aos quadrados, olha estupefacto para aquelas pessoas que lhe aparecem de frente. Junto aos seus pés descalços há um buraco e duas pedras para fazer lume e num canto da tabanca amontoam-se algumas latas, alguidares, sacas e esteiras. Enquanto o bispo explica ao Papa que ali vivem sete pessoas, chega N'damicó, que andava na rua para ver passar a caravana pontifícia. Aparece afogueado e incrédulo. Tinham ido a correr chamá-lo porque o Papa estava na sua própria casa. Achou que era impossível, mas quando viu tamanha movimentação junto da sua tabanca constatou o inimaginável: Afinal, era verdade! À sua frente, João Paulo II ouve atentamente as explicações: N'damicó vive ali com a mulher e quatro filhas e aquele é o seu velho pai.

Alguém do séquito papal oferece a N'damicó, ainda boquiaberto, um envelope com uma quantia em dólares, enquanto João Paulo II desabafa em voz alta: "Também aqui a liberdade está comprometida". Interrogado mais tarde pelo seu porta-voz sobre o sentido desta frase, o Papa explica que não é só o Leste Europeu que nos deve levar a meditar na liberdade; são também as situações de pobreza desumana como aquela; por isso, sempre que a dignidade do homem não é respeitada, nem se vislumbram possibilidades para um futuro mais humano, a liberdade fica irremediavelmente comprometida».

Aura Miguel («"Porque Viajas Tanto?"»).

Tefé e os missionários portugueses

(...) Curiosa para ver como funciona esta emissora católica do Amazonas saio do seminário e atravesso a pé a curta distância que o separa do prédio onde estão instalados os estúdios. Na recepção há um guiché onde qualquer pessoa pode deixar mensagens para difundir gratuitamente na rubrica de «Avisos para o Interior».

(...) A visita aos estúdios continua, pelas poucas salas que ainda resta ver. Thomas Schwamborn, ex-espiritano e ex-diácono, explica que a maioria dos programas é assegurada pelos agentes do MEB e do CIMI e que uma das apostas, agora em curso, é uma campanha de formação sobre as comemorações dos 500 anos da evangelização das Américas, com a difusão de uma série de conferências pelo famoso Leonardo Boff e pelo bispo brasileiro D. Pedro Casaldáliga, conhecido pela sua rebeldia face às recomendações do Vaticano e pelo seu apoio à guerrilha da Nicarágua. «Estas conferências, gravadas em cassetes, são fornecidas pela diocese de São Paulo», explica o director, que, nas horas livres, também dá aulas de Religião, na escola de Tefé.

Nesse sábado à tarde, despeço-me do ex-espiritano e ainda tenho tempo para ir à Missa na catedral. O povo de Tefé costuma mobilizar-se duas vezes por ano para a procissão, a 15 de Outubro, em honra da padroeira da cidade, Santa Teresa de Ávila; e, em Maio, para a recitação do terço, diante da imagem da Virgem de Fátima que, todos os dias, é transportada de casa pelas próprias famílias. Mas, naquele instante, a igreja está vazia e o padre celebra a Missa vespertina apenas para cinco fiéis.

Os missionários holandeses reconhecem que, de ano para ano, diminui a prática dominical. E o contraste ainda é maior quando, à saída, de regresso a casa, vemos os templos de várias seitas cheios de gente que, também àquela hora, cumpre os preceitos do seu culto.

Na entrada do seminário há um cartaz colorido, afixado numa das portas, que chama a atenção dos que passam. O poster tem, no centro, uma índia com uma criança ao colo a mamar e, atrás delas, o mar azul com umas caravelas portuguesas e uma única frase: «500 ANOS DE OPRESSÃO E LUTA». Em letras miúdas, mesmo em baixo, vem a assinatura do cartaz: CIMI - CNBB. Esta é a propaganda que o departamento da pastoral indígena da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil preparou para as comemorações dos 500 anos da evangelização por todas as dioceses do país.

Yara e Roberto são dois jovens que trabalham na delegação do CMI, em Tefé. O Conselho Indigenista Missionário ocupa uma das salas do seminário. A primeira a falar é a rapariga: «O CIMI integra a CNBB, mas não faz um trabalho de evangelização. O trabalho é mais de consciencialização dos índios sobre os seus direitos, sobre a importância dos seus costumes e da sua religião». Os bispos pagam, pois, à Yara e ao Roberto para ajudarem os índios a voltarem para a religião deles e a recuperarem a devoção aos seus deuses (o deus-sol, a mãe-terra e o deus-água). Afinal, o que interessa, para o CIMI, é regressar às origens: «Dantes impunham matérias, como as Ciências e a Matemática, segundo modelos dos colonizadores europeus», explica Yara, «mas agora ensinamos-lhes outras coisas igualmente importantes, como o artesanato, a sua própria cultura e tradições».

Roberto escuta atentamente a sua companheira. É seminarista do Rio Grande do Sul e fez uma pausa de três anos nos estudos para vir trabalhar no CIMI. Aproxima-se de um mapa da região e mostra alguns pontos vermelhos que assinalam as aldeias e comunidades indígenas à beira dos rios Solimões e Japurá, explicando que o objectivo é ajudá-las a «resistirem à exploração e à dominação da nossa sociedade». Outra das acções do CIMI tem lugar junto das escolas da cidade. «A gente apresenta fantoches que falam do problema do índio. E também procura dizer que todos somos iguais. Isso os bonecos tentam transmitir», esclarece o seminarista, «mas é um processo difícil e lento, porque são 500 anos de exploração e de massacre. Foi um extermínio muito grande; e esse extermínio veio do preconceito, veio da ganância e da exploração».

Poucos dias antes desta conversa, o ponto de vista do CIMI sobre os problemas dos índios tinha sido pessoalmente apresentado ao Papa.

«Santo Padre, em vésperas do quinto centenário da invasão da Ameríndia, os povos indígenas do Brasil são contra as comemorações festivas, porque ao longo destes séculos vêm sofrendo um processo de extermínio». No encontro que João Paulo II teve em Cuiabá com representantes de 35 tribos indígenas do Brasil, o discurso foi proferido por uma guaraní, pouco habituada à leitura, filha de um chefe índio recentemente assassinado. «A nossa espiritualidade foi substituída por outras doutrinas que massacraram e massacram nossa cultura, costumes e modo de viver».

Reunidos à volta do Papa, nesse dia, estão dezenas de índios, enfeitados com colares festivos, penas e bugigangas. A maior parte dos presentes são homens altos, de tronco nu, com os corpos robustos pintados com desenhos a vermelho e negro. Os cabelos são pretos e muito lisos, cortados, à frente, em forma de tigela, e compridos atrás. Quase todos têm as orelhas furadas por um pequeno pau branco, da grossura de um lápis, a fazer de brinco. Outros, mais acentuados, vestem uma t-shirt branca, cada uma com um nome diferente de um indígena assassinado e a data da sua morte.

Apesar dos esforços do CIMI para devolver aos índios as suas origens, a «influência colonizadora» continua, no entanto, a deixar marcas curiosas: muitos desses chefes indígenas do Mato Grosso e outros, que vieram expressamente de Amazonas, Pará, Roraima e Acre, usam relógio de pulso, calçam chinelas de borracha e vestem calções de banho coloridos, ou lisos e brilhantes como os dos jogadores de futebol. E como não têm bolsos, alguns trazem os maços de tabaco e isqueiros presos à cintura, no mesmo elástico que segura os calções.

Enquanto a porta-voz dos índios faz queixas ao Papa dos colonizadores portugueses, um dos presentes, membro da tribo Xucuro de Ourorubá, ao saber que sou de Portugal, aproxima-se e diz-me com afabilidade: «O meu nome indígena é Mandaru e português é Francisco de Assis!».

O encontro com o Papa realiza-se num pátio ao ar livre, dentro de umas instalações da diocese de Cuiabá. Mas, do lado de fora dos muros, há uma contramanifestação. Um grupo de colonos, cujos familiares foram mortos por indígenas, trouxeram cartazes para chamar a atenção dos jornalistas. «Índios Cinta Larga: As famílias chacinadas por vocês em Juína pedem justiça». Uma mulher levanta uma cartolina com letras tortas e outras denúncias. «João de Deus, ouça o nosso clamor. Estamos desesperados. Uma família inteira chora os filhos que perdeu». E, ao lado, em letras negras: «Papa, que o mundo saiba que os índios estupram e esquartejam famílias inteiras».

Do lado de dentro dos muros, prossegue a cerimónia. «Eh, ha-ha, eh... Eh, ha-ha, eh...». Um grupo de homens de tronco nu canta e dança para invocar as bençãos dos deuses sobre o Papa. Um dos índios da tribo Macuxi, Valdir Tobias, explica, ao microfone: «Vamos representar a curação das doenças. Vamos fazer isto para que não aconteça doenças, com essas viagens todas em que o Papa vai».

João Paulo II observa pacientemente estas manifestações e distribui terços a todos. Também ele tem na cabeça uma espécie de toucado de penas azuis e recebe do cacique Aniceto, o líder da tribo Xavante, um bastão, talhado em pau-brasil. No momento da entrega simbólica, o chefe índio, que não é católico, pede ao Papa para «transformar este mau relacionamento do brancos, p'ra poder procurar respeitar pobrema da judiação, pobrema do corrupto, de matanças, de mineração, de seringueiros, de madeireiros, pobrema de invasores das terras dos indígenas».

Quando chega a sua vez de falar, João Paulo II sublinha que «diante do Criador, todos os homens têm o mesmo valor e uma imensa dignidade. É por isso que a Igreja, desde que o primeiro missionário, Frei Henrique de Coimbra, pisou o solo bendito do Brasil, em 3 de Maio de 1500, tem dedicado uma atenção e um desvelo muito especial aos índios». Apesar das críticas proferidas anteriormente, ouvem-se agora aplausos. «Ao longo de cinco séculos, inúmeros missionários entregaram a sua vida, sem medir sacrifícios, para levar aos povos indígenas do Brasil a alegre novidade, a Boa Nova da fé e do amor de Cristo».

O Papa, que tinha acabado de ouvir a «versão do CIMI» sobre os 500 anos de evangelização, dirige o seu discurso em sentido contrário e elogia o papel dos missionários portugueses: «Sim, é justo, é justíssimo, prestar um preito de homenagem a todos os valorosos e sacrificados missionários que, ao longo de séculos, consumiram a sua existência para que a mensagem salvadora de Cristo iluminasse os corações, as vidas e as culturas dos povos indígenas do Brasil». O tom das palavras do Papa cresce de intensidade e culmina com uma resposta directa às objecções da teologia da libertação: «Estes missionários de ontem e de hoje são um exemplo luminoso e perene. Não posso negar a grande dor que sinto ao ter conhecimento de que alguns poucos, inclusive alguns que deveriam ver neles o seu modelo, têm tentado denegri-los, com uma visão distorcida, mais política e ideológica do que religiosa, da história da evangelização do Brasil».

João Paulo II encerra, assim, o encontro com um duplo gesto significativo: por um lado, manifesta a gratidão da Igreja aos missionários portugueses e, por outro lado, faz uma reparação pública das ofensas de que eles têm sido alvo.

No final da cerimónia, é evidente o contraste entre as palavras do Papa e a posição do CIMI. O reitor do Seminário de Manaus, o padre Massimo Cenci, que seguiu atentamente o encontro, está sentado ao lado de um grupo de jornalistas e desabafa: «O panorama do Seminário de Manaus é um panorama desolador. O esforço e o sacrifício dos primeiros missionários não foram levados com a mesma seriedade, nem com os mesmos sacrifícios por aqueles que hoje têm a pretensão de evangelizar».

Este missionário italiano conhece de perto a realidade indígena e critica as opções pastorais da teologia da libertação: «É como se os missionários da Igreja tivessem a pretensão de levar por diante o anúncio cristão dentro de uma perspectiva absolutamente humana, como se Jesus Cristo fosse simplesmente algo de bom que se deve imitar, mas que deixa de lado os problemas humanos que são da responsabilidade exclusiva da política, ou da psicologia, ou da sociologia. Por isso, a questão do CIMI revela uma ausência radical de fé por parte de quem evangeliza». E o padre Massimo explica porquê: «O problema é outro, é a convicção de que a vida em si tem um valor. E tem um valor porque é amada e salva quotidianamente. E quem realiza esse milagre é, somente, Jesus Cristo».

O reitor do Seminário de Manaus é também o responsável pela ordenação, no Brasil, do primeiro grupo de sacerdotes católicos indígenas. E é visível a sua irritação face aos argumentos de quem acha que, para serem felizes, os índios devem abandonar as «influências colonizadoras»: «Isso é absolutamente falso! Os índios têm a mesma exigência que eu tenho, ou seja, que a minha vida seja humana. Em qualquer tipo de cultura, todos têm necessidade de uma Presença que salve, que seja extraordinária em relação à vida quotidiana, mas que é possível encontrar», explica o padre. «Na Europa, o anúncio do Evangelho, através do testemunho dos missionários, soube não somente respeitar, mas valorizar até às últimas consequências cada realidade que encontrava e daí surgiram as várias culturas na Europa, as várias línguas, mentalidades e maneiras de viver. Portanto, cada missionário, cada cristão, deve carregar em si Cristo presente, Cristo vivo, para que este facto concreto e objectivo assuma todas as situações da história e, assumindo-as, saiba valorizá-las. Incluindo as da Amazónia».

O barqueiro foi buscar-me de manhã cedo. O pequeno barco a motor leva três horas a percorrer a distância que separa a cidade de Tefé da aldeia indígena de Jaquiry. Momentos antes de embarcar, a cozinheira entrega-me um embrulho e enche-me de recomendações: «Aqui estão um garfo e também um prato desinfectados. Muito cuidado com a comida. Atenção ao peixe cru e não beba a água deles!». Dentro da embarcação há um cantil, para quem tiver sede.

O rio é largo e bonito. A sua tranquilidade contrasta com a cor barrenta das águas. Ambas as margens são emolduradas por uma vegetação compacta e não muito alta. À minha frente há rio e céu a perder de vista. De manhã cedo, o cheiro da natureza é tão agradável que parece impossível haver doenças e cólera naquelas águas.

Enquanto navegamos, penso no que teria sido a experiência dos primeiros missionários portugueses que ali chegaram para anunciar Cristo. Recordo as imagens arrebatadoras do filme A Missão e a afabilidade dos índios. Será que ainda é assim.

|

| Ver aqui |

|

|

-large-picture.jpg) |

Chegamos à aldeia e a notícia de que há visitantes corre depressa. Os miúdos, descalços e em tronco nu, nunca mais nos largam. Na comunidade de Jaquiry vivem cerca de 40 índios e alguns caboclos. Todos, sem excepção, habitam em palafitas, por causa das enchentes.

Maria das Graças é a primeira a meter conversa: «As casas são elevadas. Quando o rio sobe, chega até aqui. Em baixo, ensopa tudo, mas aqui em cima não atrapalha». Entre as estacas, junto aos meus pés, há galinhas e, um pouco mais adiante, pastam algumas vacas. «Os animais, a gente trepa. E os bois, a gente faz maromba: é uma casa, que nem essa. Aí, a gente cerca eles e passa o boi para dentro». A índia veste saia e blusa, como qualquer mulher na cidade de Tefé. Tem oito filhos, vive ali há 12 anos e não se queixa: «Se a vida aqui é difícil? É mais na época de verão, porque deixa de haver peixe. A nossa vida aqui é plantar roça, sobretudo banana».

À nossa volta juntam-se outras mulheres, tímidas e sorridentes. Face à minha curiosidade, elas mostram-me os utensílios mais importantes para a «lida da casa»: «Isto aqui é para torrar massa...». Fico na mesma, não percebo nada. Elas riem e uma explica: «A massa é a mandioca que nós planta. Aí, chega, seva, espreme... Cadê o tipiti, comadre?». E, apontando para o canto da cabana: «Olha, espreme a massa daquele negócio ali. Aí, penera até secar para fazer a farinha». Enquanto fala, as outras mostram-se afáveis, sempre com miúdos pequenos agarrados às saias.

Mais à frente vive outra família. «A Senhora vem de longe, né?...». O chefe da casa sorri, com ar hospitaleiro. «A minha actividade aqui é plantar e criar banana, macaxeira, melancia, mandioca... E despois nós procura apurar esse produto e procura se há venda na cidade. Levo tudo no meu bote. Nesse botezinho, eu conduzo banana, farinha... e outras coisas que eu conduzo, dona, né?».

A certa altura ouve-se o barulho de um helicóptero. O meu interlocutor, Orlando Silva, olha para o céu e comenta: «Nunca veio aqui. Vai pousar hoje. É a primeira vez que vai aterrizar». O povo aproxima-se da clareira onde o helicóptero aterrou. Antes de se juntar ao grupo, Orlando aponta para um homem de idade avançada e diz: «Esse cidadão é meu pai!». E faz sinal a outro: «Esse rapaz aí, que vem com o garotinho atrás, é meu filho!». Depois, orgulhoso, remata: «Tenho dez filhos, cinco são homens». No final da conversa, a meu pedido, avô, pai e neto fazem pose para um retrato.

|

| Aura Miguel |

Os agentes fazem várias recomendações sobre higiene e alertam, para os cuidados com a comida. «Vocês não devem comer alimentos mal cozidos, principalmente o peixe. Nem alimentos crus, tá? Têm de ter cuidado de ter o alimento bem cozido. O peixe, de uma maneira geral, ele contamina; então, ele deve estar bem cozido, ou bem frito!».

Quando o helicóptero parte em direcção a outra aldeia indígena, é hora de almoço. O chefe da comunidade convida-nos a subir para a sua palafita, onde há uma azáfama de mulheres a preparar a refeição. Dentro da cabana não existe mobiliário, não há mesas nem cadeiras. Encostados às paredes encontram-se apenas dois bancos de apoio e uma máquina de costura a pedal Singer. As redes servem para dormir, mas só se estendem à noite. E as refeições tomam-se no chão. Sentam-se de pernas cruzadas e, junto aos pés, estão já vários utensílios de alumínio, pratos, copos e vasilhas. Estas têm lá dentro farinha de mandioca, arroz e água. Não há, evidentemente, guardanapos, nem toalha (neste caso, nem tapete).

Com a cabeça cheia de recomendações contra a cólera, agarro no meu saco onde está o embrulho que me deu a cozinheira do seminário, com um prato e um garfo desinfectados, mas falta-me a coragem para os desembrulhar. «A calorosa hospitalidade dos índios Jaquiry não merece este gesto de desconfiança da minha parte», penso com os meus botões, enquanto olho à minha volta para os que estão sentados no chão.

Quando, finalmente, já estamos todos em círculo, alguém coloca no chão o prato principal: uma enorme bandeja redonda de alumínio cheia de peixes - o principal veículo de contágio da cólera. Nunca uma refeição foi tão difícil de suportar: é que aquele peixe, seco e assado, servido frio, era horrível e sabia mesmo mal. Mas, ainda hoje, estou para saber se aquele prato é mesmo assim ou se o péssimo sabor resultava do meu pânico, só de pensar que, em cada garfada, poderia estar a ingerir o vírus da cólera (ibidem, pp. 137-145).

Nenhum comentário:

Postar um comentário