«O industrialismo é, de certo modo, filho do espírito da mística cristã…»

Leonardo Coimbra («A Filosofia de Henri Bergson»).

«O problema da cultura portuguesa encontrará solução no regresso à disciplina de Aristóteles. Fácil é ensinar a história da filosofia em termos de contínua refutação de Aristóteles ao longo das idades antiga, média e contemporânea, e concluir pela afirmação de que o sistema aristotélico, de vigência precária, não é digno da atenção que lhe preste quem deseje aproveitar, para estudos mais úteis, o seu limitado tempo. Muito tem sido dito, efectivamente, para conseguir que os estudantes desprezem quanto possível os escritos aristotélicos. Quem se aproximar, porém, de tais livros quase proibidos e os ler cuidadosamente ficará surpreendido com a descoberta do núcleo perene do pensamento vivo da nossa civilização.

Objectar-se-á, porém, que a doutrina de Aristóteles, válida para as disciplinas triviais de gramática, retórica e dialéctica, não contém todavia uma lógica integrativa de todos os esquemas mentais que caracterizam a metodologia das ciências modernas. Assim professores repetem, sem respeito devido aos alunos, que a indução e a dedução, e nomeadamente o silogismo, talvez sejam úteis na retórica, mas não servem para promover a actividade da epistemologia e, consequentemente, a da gnosiologia.

Tal não acontece, porém. Todas as relações mentais se tornam inteligíveis pela mediação das palavras que foram propostas nos esquemas aristotélicos, os quais continuam aptos a receber os resultados expressivos das ciências. Aristóteles não previu, todavia, o extraordinário desenvolvimento que os utensílios aperfeiçoados iriam dar às operações de construção, experimentação e observação pelos quais se descobriram fenómenos e essências insuspeitados na ciência da Antiguidade. Não pode ser condenatório o juízo sentenciado por especialistas da História das Ciências. Após os primeiros momentos de surpresa, e de adaptação necessária, serão formulados acerca de tais essências ou de tais fenómenos, considerados sujeitos de proposições inteligíveis, predicados, atributos e epítetos de harmonia com as mesmas leis da linguagem e enquadrados nos mesmos esquemas lógicos. Se assim não fosse, cada progresso de cada ciência seria o desesperado afastamento de qualquer sistematização do saber.

Explica-se assim que em cada povo, e em cada época, haja a necessidade de actualizar, ou renovar, a sistematização aristotélica, o que vale mais do que adoptar outros princípios de sistematização para continuidade da mesma cultura. Assim como a sistematização aristotélica é integrativa de todos os progressos das ciências e das artes, também é compatível com a diferenciação das filosofias nacionais. Em primeiro lugar, pela liberdade que concede aos idiomas. Em segundo lugar pela aceitação da pluralidade das imagens, dos conceitos e das ideias, que variam de harmonia com as condições geográficas e com as tradições históricas. Vimos já que o aristotelismo é compatível com as três tradições bíblicas.

A obra aristotélica contém o primeiro estudo sistemático da estrutura do espírito humano, analisado pela sua fenomenologia na objectivação da linguagem. Tal fenomenologia está, como muitas vezes se disse, condicionada pela estrutura da língua grega ou dos idiomas indo-europeus. Isso lhe dá, todavia, o carácter de estudo do logos, voz grega que tanto significa palavra, discurso ou juízo. A obra aristotélica é, nesta acepção, uma lógica. Poderá dizer-se também que é uma psicologia, na medida em que nos interpreta o logos da psique, embora o tratado da alma contenha, além de uma psicossomática, uma psiconoética.

Triste sorte a dos que, descontentes com a variedade dos idiomas e suspicazes perante as funções psíquicas, enfim, aqueles que combatem o filologismo e psicologismo, não encontram recurso superior ao apelo às matemáticas que alçapremam a paradigma da inteligibilidade universal. Estão anotados na história da cultura europeia os nomes desses pensadores matematicantes que na intenção de fazerem da filosofia uma ciência rigorosa, não resolvem a dificuldade de conciliar o positivismo com o solipsismo. [Theodoro Celms - El idealismo fenomenológico de Edmundo Husserl - Tradución española de José Gaos - Madrid, 1930]. Convém, todavia, observar, que a mesma precaução fora exactamente tomada por Aristóteles, que estudou profundamente, integrando-o na sua lógica, tudo quanto havia de assimilável no pitagorismo. Erram portanto quantos escrevem ser a lógica aristotélica fundamentada sobre uma incipiente sistematização zoológica, meramente referida a géneros e espécies.

São muito bem intencionadas as tentativas de procurar, para além da convergência dos idiomas, a essência universal que lhe dá aspecto de espírito comum. Ao longo dos séculos muitos filósofos se esforçaram por dizer-nos o que é o Espírito, ou formular uma ontologia do Espírito, por maior ou menor analogia com o espírito humano. De sinceridade é que, apesar de todas as ousadias dos pensadores ingleses e dos seus discípulos alemães, está-nos vedado realizar algo de equivalente a uma anatomia do espírito, com sua representação figurativa no espaço, e com a consequentemente delimitação de funções, ou fisiologia, porque a verdade o transcende. Não é possível uma ontologia do Espírito, porque a coisa-em-si está envolta no mistério.

Descendo da ontologia para a psicologia, outra vez se nos depara a dificuldade de distinguir as faculdades ou funções do espírito humano, de as analisar e de as medir, por falta da unidade irredutível. É esta, aliás, a crítica essencial à psiconoética e à técnica dos testes. No seu livro sobre a quantidade e a qualidade, mostra Henrique Bergson que apesar de as expressões maior e menor, aplicadas aos fenómenos psíquicos, atraírem as expressões mais e menos, não é possível realizar as operações de adição e de subtracção com números convencionais ou aproximados. O exemplo mais simples está na crítica às leis de Weber e de Fechner, onde o filósofo mostra que na tradução da quantidade para a qualidade, encoberto pela linguagem, está o paralogismo da transgressão do corporal para o anímico, ou vice-versa, enfim, o postulado erróneo da psico-física. [Henri Bergson - Essai sur les Données Immédiates de la Conscience. Paris, 1889].

Admitem alguns pensadores a possibilidade de uma fenomenologia do Espírito, que é a ciência do Espírito pelos seus fenómenos, ou seja, pelas suas aspirações, manifestações, objectivações, actos e obras. Esta tentativa de coligir, inventariar e classificar tais fenómenos, tem sido realizada, com diversas e várias designações, com maior ou menor êxito, por muitos filósofos. Há, porém, a tendência para reduzir tais fenómenos às classes que a suspicácia e a crítica, cada vez mais exigentes, consideram admissíveis pelo consenso testemunhal ou pela repetição sensível. Alguns autores, excluindo a palavra Espírito, atribuem a outros factores, designados por sociedade, cultura, progresso, etc., os fenómenos inegáveis que não cabem no quadro explicativo e justificativo das ciências naturais. Estas mutações vocabulares são frequentes no registo da história. Exemplo válido e mais simples de que podemos decompor as obras do espírito para as analisar, classificar e interpretar, segundo uma escala de valores, é-nos quotidianamente proposto na decomposição de uma obra literária ou de uma constituição política em seus elementos estruturais, na certeza de que só o composto ou o misto é susceptível de provocar o movimento da inteligência.

Quem tiver afastado da sua mente estas mal intencionadas objecções contra a perenidade do aristotelismo, verificará que a introdução à filosofia só poderá ser realizada pelo estudo das três disciplinas triviais designadas por gramática, retórica e dialéctica, e portanto pelo estudo dentro do condicionalismo cultural da língua materna. Esta disciplina caracterizou a Escolástica, predominantemente na Idade Média. Não é indispensável ser muito versado na história da filosofia para reconhecer que, entre os pensamentos modernos e contemporâneos, só aqueles que auto ou hetero didacticamente estudaram as disciplinas do trívio realizaram obra que, pela sua qualidade literária, se impõe à admiração do mundo. É o trívio o fundamento dos estudos filosóficos, a propedêutica da arte de filosofar.

Por mais voltas que os inovadores queiram dar à lógica, à epistemologia e à gnosiologia, certo é que permanecem inabalados os princípios do aristotelismo, e com certeza a relação do sujeito com o predicado, a definição por matéria e forma, a causação por terceiro termo, constituem firmes processos do progresso científico, o qual consiste no descobrimento de propriedades encobertas e na formulação por um verbo necessário à demonstração por silogismo.

Manuel Kant afirmou que a lógica aristotélica seguiu pelo caminho seguro da ciência. "Que a lógica tenha seguido este caminho já desde os tempos mais remotos, o facto de que, depois de Aristóteles, ela não tenha sido obrigada a dar um passo atrás, basta para o mostrar; suponho com efeito que ninguém quererá contar por melhoramentos o acréscimo de algumas subtilezas supérfluas, ou uma determinação mais clara da sua exposição, coisas que interessam muito mais à elegância do que à certeza da ciência. O que é ainda mais digno de admiração é que, até agora, ela não tenha podido também dar um passo em frente e que, por conseguinte, segundo toda a aparência, ela pareça fechada e concluída". [Manuel Kant - Prefácio da segunda edição (1787) da Crítica da Razão Pura].

Esta citação equivale a dizer que, sem o estudo do trívio aristotélico não é possível perceber a intenção e o alcance da Crítica da Razão Pura (1781) nem, de um modo geral, a retórica de Kant. Faltam ao leitor pontos de referência para entender a distinção entre juízos analíticos e sintéticos, a mediação dos conceitos puros, a redução das dez categorias a quatro, a tradução do espaço e do tempo em formas apriorísticas da sensitividade, a destituição da prioridade do movimento, a constituição das leis científicas, a eliminação das causas ocultas, enfim, a posição irónica perante a irrealidade do mundo sensível e a posição agnóstica perante a teologia. Habilitado por cultura aristotélica, o leitor entenderá sem dificuldade o alcance da obra de Kant. Convém não esquecer que o livro principal da filosofia alemã contém uma estética ou crítica da sensitividade (Sinlichkeit), uma analítica, ou crítica do intelecto (Verstand), e uma dialéctica, ou crítica da razão (Vernunft), e propõe-se demonstrar que estes três factores do conhecimento estão limitados por aquilo que Kant chamou a incógnita, isto, a coisa em si.

Kant, pela negação da ontologia, abriu caminho ao exclusivismo da fenomenologia. Todas as doutrinas fenomenológicas, definindo por fenómeno aquilo que é dado à consciência, postulam a polaridade com um subjectivismo, um solipsismo e um egoísmo que assim complicam de dificuldades a gnosiologia. É típico desta atitude o título de uma obra principal de filosofia germânica: O eu como princípio da filosofia [Schelling - Vom Ich als Prinzip der Philosophie. (1795)].

Na relação do eu principial com a fenomenologia observante, três doutrinas foram desenvolvidas pelo idealismo alemão, assentando a primeira na vontade (Fichte), a segunda no sentimento (Schelling) e a terceira na ideia (Hegel), formando como que um comentário gnosiológico às três idades da antropologia.

Sem preparação aristotélica não será possível entender a obra de Hegel, essencialmente teorética. Começou Hegel por expor a Fenomenologia do Espírito (1807), mas em seguida dedicou-se a elaborar uma ontologia mística que publicou com o título de Ciência da Lógica (1812 a 1816). Esta obra, primeiro bipartida (lógica objectiva e subjectiva) e depois tripartida (lógica do ser, lógica da essência e lógica do conceito) responde ao desafio de Kant para superar Aristóteles, o qual merece de Hegel elevados encómios pela obra realizada. Nos Princípios da Filosofia do Direito (1821) aplicou o método aristotélico aos estudos teológicos, políticos e jurídicos. A afinidade entre o aristotelismo e o hegelismo foi oportunamente anotada por Orlando Vitorino como de alta hermenêutica para a cultura portuguesa. A este nosso compatriota se deve o movimento de atenção à obra de Hegel, obra de um teólogo que desce a doutrinador político, seguindo o exemplo de Espinosa. Ao promover a tradução da Estética e da Filosofia do Direito, mas principalmente ao escrever valiosos ensaios de interpretação e de adaptação do hegelismo à cultura portuguesa, realizou Orlando Vitorino algo de muito notável como elucidação do presente e projecção no futuro. [Orlando Vitorino, Filosofia, Ciência, Religião. Ensaio de introdução a textos de Hegel. Lisboa s / d [1959]. Introdução Filosófica à Filosofia do Direito. Lisboa, 1961].

Já na primeira parte da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, dedicada à lógica formal, estabelece Hegel a cognoscibilidade da coisa-em-si, expressão kantista que tanto pode significar o Ser como o Não-Ser. As antinomias, formadas por dois predicados contraditórios, abrem caminho a duas interpretações possíveis. Hegel formula o princípio de que não só as entidades metafísicas podem ser sujeitos de predicados contrários e de proposições contraditórias, como nas antinomias de Kant, mas todas as substâncias espirituais e materiais.

"Este pensamento de que a contradição posta pelas determinações intelectuais no racional é essencial e necessária, há-de ser considerado como um dos progressos mais importantes e mais profundos da filosofia nos tempos modernos". [J. G. F. Hegel - Enciclopédia das Ciências Filosóficas, § 48].

As essências puras e simples, ou consideradas simples e puras pelos antigos pensadores, voltam a ser compostas e divisíveis, ficando sujeitas a passar pelos tópicos já preexistentes de tese, antítese e síntese, na descida científica pelas categorias de qualidade, quantidade e relação, excluída a modalidade por ser uma categoria demasiado subjectiva, imprópria do pensamento teorético.

Em oposição à Fenomenologia do Espírito, que explica e interpreta os produtos subjectivos, objectivos e absolutos, e que veio explicitar-se no Werden dos teorizadores da razão histórica, de G. Dilthey a Ortega y Gasset, hoje domina grande parte do mundo culto o existencialismo. Esta filosofia, sendo de reacção contra Hegel, desce à situação de Schelling e pára na posição de Fichte, na perpétua meditação da relação do eu com o não-eu, modernizada na relação do Homem com o Mundo, num existir, num estar e num ser que se confundem num só verbo, enfim, no Dasein. [Eduardo Nicol. Historicismo y Existencialismo, Madrid, 1950].

Tem o existencialismo pelo menos o mérito de refutar o positivismo, doutrina sem dialéctica, sem analítica, assente apenas numa estética anterior à crítica de Kant. O positivismo divulgou-se como doutrina negadora da filosofia, porque aceitava como realidade verdadeira a sensação relativa e irreal, tomando como suporte um materialismo que ao mesmo tempo exclui por metafísico. A matéria será uma incógnita, mas os materialistas imaginam conhecê-la até aos limites dos atributos ou dos predicados. Tomando como ponto de suporte a matéria, e glorificando-se de inverter o sistema de Hegel, estabeleceu Karl Marx uma tecnologia assente nas noções de potência e resistência, noções de que o homem há-de tomar consciência e ciência para execução do seu messianismo revolucionário.

Invocando a legitimidade da dialéctica de Hegel, outros pensadores vieram substituir a discussão contraditória acerca dos predicados do mesmo sujeito, e portanto a oposição de proposições contraditórias, pelo postulado dos crentes de que análoga oposição corrói a própria essência das coisas, que nascem e morrem, porque os elementos internos se dilaceram mutuamente. Apesar de Aristóteles ter marcado a oposição nos predicados, que não nos sujeitos, o processo de contradição interna das substâncias, ou das coisas, continua a ser para certa escola um dogma cuja moral parece comprovar-se praticamente na filosofia da história, ou na ciência sua sucedânea que é a sociologia. A verdade, porém, é que o factor dilacerante das instituições e das constituições não está na contrariedade entre os elementos de que são juridicamente compostas, mas nas pessoas que diversamente opinam acerca dos meios e dos fins das entidades sociais e que conduzem essa diversidade à contradição. Esta divisão das assembleias deliberativas, efectivamente parte, ou forma partidos, que, esgotando a argumentação, entram pelo campo insultuoso do ódio e, consequentemente, da guerra civil que precede a guerra militar.

Esta figuração mitológica dos combates adentro de cada sociedade serve de alimento intelectual àqueles que se preocupam acima de tudo com transformar as instituições por processos volucionários e revolucionários. Há, porém, estruturas permanentes que perduram na mudança de legislação para legislação, e se a revolução termina pelo restabelecimento da ordem pública e da normalidade jurídica, cumpre à consciência moral interrogar-se sobre a medida em que a acção política pode fazer vítimas naqueles que viram desrespeitados os seus direitos legitimamente adquiridos no regime anterior.

São os homens, com suas ideias, seus conceitos e suas opiniões, que promovem a transformação real da sociedade. De decénio para decénio vemos que, neste processo, a doutrinação filosófica precede a realização pedagógica, e a estruturação pedagógica condiciona a acção política. Será portanto vão todo o esforço revolucionário, ou reformista, enquanto não se der a transformação do homem decaído, a qual segue um natural processo evolutivo que só pode ser acelerado por aquela actividade a que os filósofos têm dado o nome de educação, e os religiosos de redenção.»

Álvaro Ribeiro («Liceu Aristotélico»).

Prefácio à 2.ª edição dos «Princípios da Filosofia do Direito», de Hegel

1. SOBRE O RACIONALISMO E IDEAIS VAZIOS

É no prefácio a este livro que o leitor encontrará a mais famosa proposição de Hegel: o que é racional é real e o que é real é racional. Ao enunciá-la, imediatamente Hegel acrescenta que esse é o princípio da filosofia, ou «da ideia», de Platão e de «toda a revolução mundial que com Platão se preparava».

Constitui tal princípio expressão do racionalismo. Todavia, o racionalismo de uso corrente na cultura literária, política e científica dos nossos dias, situa-se fora dele: entende por real o que, sendo o que aí está, constitui algo de contingente, arbitrário e ocasional que só adquire racionalidade quando o homem lha atribui; e entende por racional o que, não implicando em si mesmo qualquer realidade, diz respeito a uma razão que reside na subjectividade do homem e é, com a subjectividade, evanescente.

Ora o princípio enunciado por Hegel diz, definitivamente, que o real é imanente ao racional e o racional imanente ao real. O racionalismo de uso corrente constitui desse modo a expressão de um humanismo extreme, fechado sobre si mesmo, que tudo faz depender do homem; são-lhe inerentes o repúdio do espírito, uma vez que o espírito emerge da realidade do racional, o repúdio de toda a transcendência ou total incapacidade de a compreender, o agnosticismo com a sua atitude subjectiva que é o cepticismo. Recusando-lhe, evidentemente, o nome de racionalismo, considerou-o Hegel um produto do intelecto abstracto, um idealismo vazio, e não o poupou a desdéns e sarcasmos de que o leitor encontrará abundantes exemplos espalhados por todas as páginas deste livro. Encontrará um deles no § 200 quando Hegel diz ser «proveniente do intelecto abstracto» a exigência «que se opõe ao direito», de considerar os homens iguais. Outro exemplo, e de expressão mais violenta, está logo nas primeiras páginas do prefácio, quando Hegel chama «trapaceiros do livre-arbítrio» e «doutrinadores vis» aos que «propõem que as funções de interesse público devem possuir uma vida que lhes vem de baixo, do povo, e que as sociedades se devem dedicar a tudo o que for obra de cultura popular e serviço do povo».

Diz-nos, pois, Hegel que «o real é racional». E conhecer ou pensar o real será conhecer e pensar a racionalidade que há nele. Assim como há uma razão no homem há uma razão em toda a realidade, na que nos é mais próxima e na que nos é mais longínqua.

Será, portanto, uma pretensão vã a daqueles auto-determinados racionalistas que, julgando serem eles quem atribui racionalidade ao real, se arrogam, em consequência, o poder de ordenar e até transformar o mundo. Trata-se de uma pretensão que não provém da razão, pois a razão que se conhece no homem imediatamente reconhece também a razão que há no mundo, como em todo o real. Trata-se de uma pretensão daquilo a que Hegel chamou o «intelecto abstracto», entendendo por intelecto a degradação da razão quando se isola na subjectividade do homem, quando se separa ou abstrai da universal realidade. O intelecto pode assim permitir-se de só a si mesmo reconhecer racionalidade e de a negar à realidade de que está abstraído. Mas o que de si extrai, as formas e juízos em que se exprime, são – mostra Hegel – «ideais vazios». São ideais (e não ideias, visto que a ideia reside na unidade do real e do racional) porque se apresentam como finalidades a cuja realização entende que o real se deve dedicar, conformar e transformar para adquirir a racionalidade de que o intelecto pretende ter o monopólio; e são «vazios» porque, formados na separação do real, cuja racionalidade ignoram, e do racional, cuja realidade desconhecem, não podem possuir qualquer conteúdo.

O racionalismo de uso corrente e nunca, como hoje, tão dominante, é pois, em linguagem hegeliana, o idealismo vazio que provêm do intelecto abstracto. Por vezes, Hegel permuta os termos da designação e diz «intelecto vazio» e «idealismo abstracto». Outras, finalmente, arrastado por um desdém sagrado, chama-lhes, como vimos «trapaças do livre-arbítrio» e «doutrinas vis».

2. SOBRE A ECONOMIA

O leitor aprenderá neste livro como Hegel faz da propriedade um dos «Princípios da Filosofia do Direito» e condição indispensável para a harmonia, a prosperidade e a mesma existência da «sociedade civil». Não encontrará, todavia, o conceito de propriedade apresentado como forma da relação entre o homem e as coisas ou entre o homem e o mundo, embora seja essa, já entre os gregos, a forma superior do conceito de propriedade, a que está subjacente a todo o direito romano (que Hegel depreciava), a que, tendo-se evanescido com o industrialismo, conhece, nos últimos tempos, os sinais de um novo ressurgimento.

Com a economia política, que surgiu com o industrialismo, a propriedade foi reduzida a uma forma económica. Também Hegel a situa ou limita no sistema da economia a que chama, de acordo com o conceito de economia, «o sistema das carências humanas». Mas a economia é um sector do real e, como todo o real, contém uma razão. Mais uma vez, Hegel não deixa de insistir: «no sistema das carências humanas há uma racionalidade imanente que o constitui num todo orgânico de elementos diferenciados» (§ 200).

Não há racionalidade sem categorias, e as categorias são, aqui, os «elementos diferenciados» que se «constituem num todo orgânico». Entre as categorias económicas, a primeira é a propriedade. Hegel mostra que, «antes da actividade e do trabalho», é «nas coisas exteriores que são também propriedade» que reside «o meio de satisfação das carências» (§ 189); e vê que a terra é, por excelência, a «coisa exterior» susceptível de propriedade, acrescentando: «o solo agrícola só pode ser, em rigor, propriedade privada» (§ 203). Presta homenagem à economia política – «uma das ciências que nos tempos modernos surgiram como em terreno próprio» – por procurar «descobrir no domínio das carências a racionalidade que pela natureza das coisas existe e actua», mas não deixa de observar e prevenir:

«esse é também o domínio onde o intelecto subjectivo e as opiniões da moral abstracta desafogam sua insatisfação e seu azedume» (§ 189).

Depois de Hegel, a economia política orientou-se definitivamente para o abandono da «racionalidade imanente ao sistema das carências» deixando-se guiar, precisamente, pelo «intelecto subjectivo e as opiniões da moral abstracta»: as categorias foram criticadas e repudiadas e, em consequência, a racionalidade foi substituída pelo intelectualismo abstracto das «planificações económicas» que, ditadas pelos ideais vazios da igualdade dos homens e da distribuição da riqueza, se combinaram na designação – ignorada de Hegel – de socialismo. No decurso de uma experiência ainda não terminada a que tem sido sujeita a capacidade de sofrimento de muitos povos, os homens, ou aqueles que os comandam, parecem ainda longe de aceitar que, como sempre se soube, a igualdade dos homens é um absurdo e as doutrinas dela derivadas são, nos termos de Hegel, «doutrinas vis e trapaçadas do livre-arbítrio», que, como a ciência económica anterior e posterior às sucessivas fases da economia política demonstrou (Walras, Pareto, von Mises, Schumpeter, etc.), a «planificação económica» é – na ausência das categorias, sobretudo as da propriedade e do mercado – a pura irracionalidade, e que o domínio do irreal não encontra melhor exemplo do que a inviabilidade da igual distribuição da riqueza.

|

| Dodecaedro (Éter) |

|

Tetraedro (Fogo)

|

|

Octaedro (Ar)

|

|

Icosaedro (Água)

|

|

Hexaedro (Terra)

|

Esta pura irracionalidade e esta pura irrealidade, cujo predomínio acabará por tornar impossível a vida humana, são aquilo a que leva o abandono do princípio que, a partir de Platão, «revolucionou o mundo»: o real é racional e o racional é real. Mais fiel à verdade que salva do que à caridade que perde, Hegel não hesita em defrontar a piedosa e beatífica filantropia dos «ideais vazios». Não hesita em reconhecer que a existência de ricos e pobres é uma realidade iniludível que importa compreender em sua racionalidade e não negar e esconder irracionalmente: «da diversidade de dons naturais e espirituais – diz ele – é consequência necessária a desigualdade de fortuna» (§ 199). Patentemente seguindo, embora sem os citar, os estudos de Robert Malthus, afirma que «nunca a sociedade possuirá bens bastantes para pagar o tributo ao excesso de miséria e à consequente plebe» (§ 245). E tal como Aristóteles mostrava que «a excessiva ausência de dons de fortuna envilece demasiado», assim Hegel designa por plebe «aqueles indivíduos que, em grande número, perdem o sentimento do direito, da legalidade e da honra de existirem graças à actividade e ao trabalho que exercem» (§ 244). E caso, «por uma forma qualquer de propriedade pública (aqui Hegel exemplifica: «hospitais, fundações, mosteiros», exemplos que algum irónico anti-socialista será tentado a actualizar ou ampliar na chamada «segurança social»), caso, pois, «se fornecerem os meios para um nível de vida vulgar, a subsistência ficará assegurada aos pobres (também aqui o mesmo ironista actualizaria a designação de «pobres» que, na «segurança social» não abrange apenas os indigentes) sem que tenham de recorrer ao trabalho, o que é contrário ao princípio da sociedade civil e ao sentimento individual de independência e honra» (§ 245). E acrescenta:

«O meio que mais eficaz se revelou contra a pobreza, bem como contra o desaparecimento da honra e do pudor, bases subjectivas da sociedade, e contra a preguiça e a dissipação que originam a plebe, foi, como aconteceu na Escócia, abandonar os pobres ao seu destino e entregá-los à mendicidade pública» (§ 245, nota).

3. SOBRE AS CLASSES SOCIAIS

Nos §§ 204 a 208, expõe Hegel uma teoria das classes sociais. Do ponto de vista da erudição cultural, será defensável afirmar que é, esta, a primeira em data das teorias das classes sociais que, logo a seguir a Hegel e até aos nossos dias, se sucederam em infindáveis e complicadas repetições. Neste livro aprenderá o leitor como Hegel define as classes «em conformidade com o respectivo conceito» e descreve a divisão entre elas como sendo «o racional em si».

São três as classes sociais. A primeira – que Hegel diz «substancial e imediata» – constitui a «substância» que suporta a existência da sociedade como a natureza suporta a existência da vida. Historicamente, terá sido ela que deu origem à formação dos Estados e os mantém. É a classe dos agricultores. Além de substancial, é «imediata» porque a sua actividade não se exerce em vista de uma finalidade, antes se identifica com os ciclos do viver natural que sempre faz do fim um regresso ao princípio, do fruto um regresso à semente, da morte um regresso à origem.

Já as outras classes fazem da sua actividade o exercício para alcançar um fim e são portanto determinadas por esse fim: uma – a que Hegel designa por classe «industrial» e abrange «os artesãos, os industriais (os que trabalham em massa) e os comerciantes – tem por actividade transformar os produtos naturais e exerce-a em vista de um fim que é aquilo em que esses produtos se deverão transformar; a outra, que Hegel designa por «classe universal», dedica-se aos interesses gerais da sociedade e do Estado e os seus membros «devem ser dispensados do trabalho directo requerido pelas carências seja mediante a fortuna privada seja mediante uma indemnização do Estado».

As classes são compostas de indivíduos. Com o seu carácter «substancial e imediato», a classe agrícola dá aos indivíduos que a compõem a plena satisfação na actividade que cada um exerce pois, nos termos de Hegel, aí se contém o «universal concreto» ou, noutros termos, na actividade se contém o fim a que o seu exercício se destina. O análogo acontece na classe universal, a que tem por «objecto, meio e fim da sua actividade» o universal, isto é, os interesses gerais da sociedade, a organização do Estado e os destinos do povo. É esta plena satisfação que não encontram os membros da «classe industrial» cuja actividade se exerce na mediação entre o produto natural que têm o trabalho de transformar e o projecto ou o fim a que essa transformação se destina e que é determinado por quem encomenda o trabalho. Deste modo a actividade «industrial» não tem em si mesma nem o seu objecto (a origem, a matéria) nem o seu fim. Fica suspensa na dependência da origem e do fim que lhe são alheios e, colocados assim na mediação, os indivíduos que a compõem – os artesãos, os industriais e os comerciantes – vêem-se limitados a um trabalho especializado, uniforme e particular, que lhes dá «um ganho isolado» e não possui a generalidade ou a universalidade que permitiria identificar os seus interesses com os interesses da sociedade, do Estado e do povo como acontece nas outras duas classes.

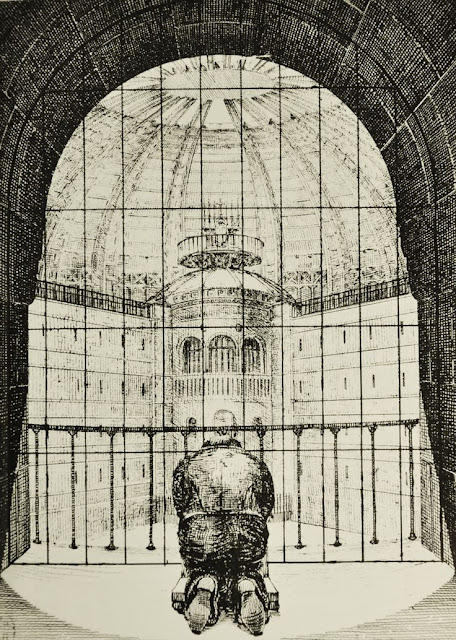

|

| Pan-óptico. Ver aqui |

|

| NYC Panopticon |

É esta limitação, esta particularidade e este isolamento que obriga os «industriais» a reunirem-se em confrarias ou, como Hegel prefere dizer, em corporações ou, na designação socialista hoje dominante, em sindicatos. Porque só a soma dos seus interesses particulares poderá atingir um montante que fará deles um interesse geral da sociedade. A corporação, confraria ou sindicato dá, deste modo, aos seus membros «o reconhecimento de que pertencem a um todo, de que são membros da sociedade em geral e de que o seu interesse e esforço se oriente para fins não egoístas» e confere-lhes a consciência de que «a sua honra está no lugar social que ocupam» pois «se não forem membros de uma corporação legítima, os indivíduos não têm honra profissional» (§ 253).

Dedica Hegel muitos mais parágrafos à classe industrial do que às duas outras classes. Depois de lhe definir o conceito no § 204, ainda é só dela que se ocupa em todo o capítulo sobre «a corporação». Se considerarmos que esta classe é a menos decisiva e significativa no todo social, poderemos interpretar a maior demora de Hegel como uma previsão que, com a expansão do industrialismo a cujo arranque assiste, a ordenação da sociedade e a organização do Estado se verão perturbadas pela expansão de uma classe sem substancialidade nem universalidade. Será nesse sentido que Hegel observa como «o luxo e a dissipação da classe industrial» – e também «a mecanização contínua do trabalho» que lhe é característica – «é que são as causas do aparecimento e desenvolvimento da plebe». Ora já vimos que a plebe consiste na «perda do sentimento do direito, da legalidade e da honra em existir graças à actividade própria» ou no «desaparecimento da honra e do pudor, bases subjectivas da sociedade».

Desta degradação estão defendidas, pela cultura, a classe universal e, pela propriedade privada, a classe agrícola. Hegel pretende, então, que o que a cultura e a propriedade dão a essas classes, seja o que a corporação dá à classe industrial. Quase expressamente o diz: «a corporação corresponde à introdução da cultura e da propriedade num outro domínio».

Receamos ter de lamentar que a concepção de Hegel se haja perdido no socialismo que monopolizou a teoria das classes, ou, melhor, que impôs à política contemporânea a sua teoria das classes sociais, contrapolar da concepção hegeliana.

Enquanto Hegel concebeu as classes como constituindo a expressão ou, no caso da indústria, o meio que confere carácter universal à actividade particular dos indivíduos, a teoria socialista concebe-as como resultado de determinações exteriores – quase exclusivamente económicas – de toda a actividade e até de toda a consciência e sensibilidade dos indivíduos. Enquanto, em Hegel, a «repartição dos indivíduos pelas diferentes classes depende essencial e soberanamente da opinião subjectiva e da vontade particular de cada indivíduo» (§ 206), no socialismo são as condições económicas e as circunstâncias sociais que caracterizam o indivíduo e o absorvem nas características das classes que, no rigor do simplismo socialista, apenas podem ser duas e essas mesmas destinadas a uma luta de morte entre si no termo da qual só restará a uniformidade de uma única classe.

Na tese socialista, a repartição dos indivíduos pelas classes está, desse modo, tanto mais afastada da concepção hegeliana quanto mais próxima daquelas concepções que Hegel atribui ao mundo antigo – «onde a repartição dos indivíduos pelas classes é feita pelo Governo, como acontece no estado platónico» (República, Livro III) – ou ao mundo oriental, «onde depende do nascimento, como acontece com as castas da Índia». Para além das semelhanças históricas, o que é certo é que à teoria das classes do socialismo se adequa o que Hegel diz das concepções antiga e oriental: «o princípio da individualidade subjectiva não é respeitado (…) e, impedido de se manifestar como momento essencial, manifesta-se como um princípio hostil, uma destruição da ordem social. O que então acontece é a subversão da ordem ou, no caso de a força do poder conseguir manter a ordem, é a corrupção interior, a degradação completa, como aconteceu entre os lacedemónios» (os quais, como se sabe, receberam de Licurgo uma constituição comunista – § 206).

4. SOBRE A CONSTITUIÇÃO

Logo na abertura do capítulo «A Constituição», em nota ao § 272, Hegel observa que «interminavelmente se tem falado, nos tempos modernos, de constituição e se têm proposto ao mundo as ideias mais vazias», de tal modo que «depois de todo esse palavreado, é um milagre ainda se não terem tornado repugnantes palavras como constituição e liberdade e ainda as pessoas se não envergonharem de falar em constituição política». E logo acrescenta:

«Dever-se-ão abster de participar nas discussões sobre a Constituição todos aqueles que entendem que a divindade se não pode conceber e que o conhecimento não passa de uma tentativa vã».

No momento em que se reedita esta tradução do livro de Hegel, acabam os portugueses de receber uma Constituição Política que lhes foi elaborada e outorgada por uma Assembleia eleita em condições de tão extrema perturbação nacional e patriótica que se pôde estabelecer previamente, caso único na história da liberdade dos povos, que a Constituição a elaborar devia ser uma Constituição Socialista, isto é, que devia resultar da obediência às teses de uma teoria ateísta e não da discussão que tenta conhecer a verdade. As duas condições indispensáveis para que, segundo Hegel, se possa tão-só falar de Constituição Política, desde logo foram, pois, abolidas.

Não queremos negar que sejam discutíveis as condições hegelianas banidas da Assembleia Constituinte eleita em 1975 pelos portugueses; mas que nos seja, então, concedido que não passa de um absurdo a pretensão do socialismo moderno em ter, por um lado, sua origem na filosofia de Hegel e em destinar-se, por outro lado, a suprimir o Estado: «A Constituição Política – diz Hegel – é antes de tudo o mais a organização do Estado» (§ 271). Não há racionalismo de uso corrente nem idealismo por mais vazio, capazes de suportar tanta contradição.

A moderna organização do Estado, ou dos três poderes do Estado – o legislativo, o executivo e o judicial – foi teorizada por Montesquieu e viu-se consagrada em todas as posteriores constituições da democracia. Ao conceber os poderes do Estado como «diferenças substanciais» contidas num «todo que (muitas vezes o repete) deve ser concebido como uma individualidade» (ou uma indivisibilidade) e de tal modo que «cada um dos poderes seja em si mesmo a totalidade» (§§ 272 e 273), Hegel dá um outro sentido à classificação de Montesquieu. Os três poderes, ou diferenças, não são o legislativo, o executivo e o judicial, mas sim a democracia, a aristocracia e a monarquia. O que significa: no todo indiviso do Estado, combinam-se três poderes, um dos quais é o poder democrático, outro o aristocrático e outro o monárquico. Esta combinação fora preconizada por Aristóteles que lhe deu a designação de poliarquia, como sendo a melhor de todas as Constituições possíveis. Mas Hegel procede como se ignorasse a concepção aristotélica, o que não deixa de ser estranho pois se trata de uma concepção que, já enunciada por Platão, permanece em todo o pensamento político helénico, adquire, segundo Tito Lívio, a forma de Constituição na República Romana, é exaltada por Maquiavel, e está latente no próprio Montesquieu. Diz todavia Hegel que se trata de uma «velha classificação». Só «verdadeira e correcta para o mundo antigo que não atingiu a profundidade da razão concreta». Pensa, depois, que sendo a sua divisão originalmente quantitativa (a democracia é o poder de todos, a aristocracia o poder de alguns, a monarquia o poder de um), os três poderes só no pensamento moderno, ou na «monarquia constitucional», adquirem «a função de momentos»: «o monarca é um, no poder governativo intervêm alguns, no poder legislativo intervém a multidão em geral». Transitando assim de «diferenças» a «momentos», os três poderes deixam de ter uma distinção quantitativa ou inerte para adquirirem uma «função» qualitativa e conceptual: o poder legislativo consiste na «capacidade para definir e estabelecer o universal»; o poder governativo é o que integra no universal o particular e o individual: o poder do príncipe é o que «reúne os poderes separados numa unidade individual» (§ 273). E conclui:

«O aperfeiçoamento do Estado em monarquia constitucional é obra do mundo moderno; nela, a ideia substancial atinge a forma infinita. A história deste aprofundamento íntimo do Espírito no mundo é o objecto da história universal».

Assim se afirma Hegel como mais um dos grandes pensadores políticos que, desde Platão e Aristóteles a Dante, São Tomás, D. Duarte, Maquiavel, Shakespeare, Hobbes e José de Maistre (com talvez única excepção de Rousseau), concluíram que a monarquia é, necessariamente, a forma na qual se aperfeiçoa, ou completa, a organização do Estado. Mas a compreensão deste aperfeiçoamento está vedada ao racionalismo de uso corrente. O próprio Hegel o declara: «o conceito do monarca é o conceito mais difícil para o raciocínio»; e todavia, «sem o monarca, sem a articulação que imediata e necessariamente dele provém, o povo é uma massa informe, deixa de constituir um Estado e não possui nenhuma das determinações que existem num todo organizado: soberano governo, justiça, autoridade, ordens, etc.» (§ 279).

O desaparecimento da maior parte das monarquias durante os últimos cinquenta anos – período que coincide com a fase da máxima expansão do racionalismo abstracto e do idealismo vazio - só veio confirmar como «o conceito do monarca é o mais difícil para o raciocínio». E se, sem as monarquias, o «todo organizado» ou os Estados ainda conseguem perdurar, isso deve-se a uma unificação imposta pela força que, não podendo muitas vezes deixar de revestir a forma de um poder tirânico ou policial ou armado, é a máscara vazia que ficou de um rosto a que retiraram «a ideia substancial» que a monarquia representa. Inevitável, mas sem deixar de ser significativo, é que, simultaneamente ao desaparecimento das monarquias, a política tenha deixado de ser uma ciência para apenas constituir um jogo de interesses, um conflito de egoísmos, uma luta de classes. (in Hegel, Princípios da Filosofia do Direito, Guimarães Editores, tradução de Orlando Vitorino, 1990, pp. XXIII-XXXVI).

|

| Ver aqui, aqui, aqui e aqui |

Nenhum comentário:

Postar um comentário