«(...) uma agitação vinda de longe, e transmitida através das diversas comunidades israelitas da Europa, uma ânsia de libertação, que lhes fazia antever para breve a realização das promessas divinas, cuja esperança é a fé de ser da nacionalidade, repercutiu-se em Portugal, e preparou o cenário para a aparição de uma das mais singulares figuras de sonhador, que a raça hebraica, aliás nelas tão fecunda, tem produzido. E foi um português, nascido no catolicismo, a criatura destinada a fornecer às crónicas judaicas a estranha lenda, que conserva ainda agora seus crentes. O ambiente meio pagão da Renascença, nos países em que foi mais intenso o culto da antiguidade, preparava os espíritos para a indiferença religiosa, quando não para a tolerância em tudo o que não afectava os interesses materiais da Igreja, que ela sobretudo tinha a peito. Roma era com certeza a terra menos intolerantemente religiosa da Cristandade. Com a paixão da arte, o desejo de saber invadia os espíritos de escol, e os doutos da época, saturados já das línguas clássicas, voltavam também para o hebraico sua atenção. Isso lhes revelou um tesouro de poesia e de especulações filosóficas, acumulado por séculos, o qual, patente só aos iniciados, e oculto pelo obstáculo da língua, a imprensa agora divulgava, e o trabalho diligente ia facultando aos estudiosos. A Cabala, principalmente, pseudo-ciência, que procurava interpretar os inúmeros criptogramas, existentes, diziam os adeptos, na Bíblia e por tal meio descortinar os mistérios do porvir, a Cabala tinha particular sedução, nesta época de imoderado gosto pelas ciências herméticas, e em Itália, Alemanha e França eram em quantidade os seus cultores. Daí resultou o maior apreço das classes ilustradas pela raça perseguida, e para esta, a consciência mais viva do seu valor, com o redobrar dos anelos que lhes são caros, e que o ínfimo dos seus membros jamais de todo abandonou.

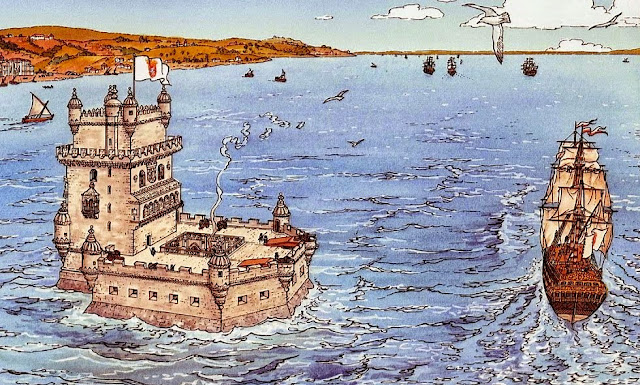

A Portugal, embora afastado dos centros intelectuais da Renascença, onde o movimento se produzia, chegou como que uma vibração distante, que sacudiu o povo de Israel, ignorante do que a motivara. Em Lisboa aparece então um aventureiro singular, impostor e visionário, vindo de Roma, da Núbia e do remoto Oriente, não se sabe bem de onde, pequeno de corpo, escuro de face, minguado de carnes pelos jejuns, David Reubeni de nome, que se dizia enviado do monarca de uma nação judia da Arábia descendente da tribo de Ruben, para solicitar do Papa, e dos soberanos católicos, artilharia e mais armamentos para trezentos mil guerreiros, afim de expulsar os turcos da Palestina. Segundo a lenda, Clemente VII recebeu-o com pompa, e recomendou-o a D. João III, pensando, com o auxílio de Portugal, organizar uma cruzada. Se, como do silêncio dos cronistas se colige, David Reubeni não foi buscar o Rei, precedido de um estandarte em que iam bordados os dez mandamentos, nem foi em Almerim, onde estava a corte, recebido em solene audiência, o que referem os escritores hebreus, é certo que a presença dele produziu grande alvoroço entre os cristãos novos de Espanha e de Portugal, por efeito das prédicas, em que anunciava a restauração próxima do reino de Judá e a vinda do Messias. Para muitos mesmo, era ele o próprio prometido.

Com essas prédicas, ninguém tanto se exaltou como um mancebo, chamado Diogo Pires, escrivão da Casa da Suplicação, que, receoso de não alcançar as boas graças do profeta, tão inteiramente como desejava, por lhe faltar o sinal físico do judaísmo, a si próprio se circuncidou. Posto de cama pela grave operação feita por sua mão inexperiente, representava-se-lhe em sonhos ver o céu, e ouvir de vozes divinas a confirmação das crenças e esperanças, em que vivia agora unicamente embebido. Quando convalesceu, por inspiração que também teve, fugiu de Portugal e dirigiu-se à Turquia, adoptando então o nome de Salomão Malco, pelo qual ficou conhecido no judaísmo. Desde esse instante, desaparece o halo do maravilhoso de David Reubeni, e passa ao iluminado português. Em pouco tempo, a fama de um novo profeta se espalha no império, e traz a escutarem-lhe o verbo inflamado turbas de correligionários, sequiosos de terem da boca dele a data certa da chegada do Messias, que anunciava. Em 1531, Diogo Pires encontra-se em Roma onde, como o seu precursor David Reubeni, logra também as graças de Clemente VII. Com a sua eloquência e o saber da arte da Cabala, adquirido no Oriente, seduz o Pontífice, e o cristão de ontem - tanto lhe atribuem os seus entusiastas - procura converter à lei mosaica o próprio chefe do catolicismo. Ao mesmo tempo, faz predições. Anuncia uma grande inundação em Roma, que se realiza, e o tremor de terra de 1531, em Portugal. Pelo menos, assim refere a lenda que lhe diz respeito. Como era de esperar, não lhe faltaram, entre os da sua fé, invejosos e detractores. Os hebreus ortodoxos detestavam-no como ímpio, e, movendo poderosos amigos, fizeram intervir contra ele o Santo Ofício. O profeta foi preso e condenado ao fogo. Salvou-se, ao que contam, por um ardil do Papa (que se não ofendera com a tentativa de conversão, e lhe fez substituir, na hora do suplício, outro condenado) ou talvez, como pretenderam alguns crentes, por um prodígio divino. Como quer que seja, Salomão Malco, fugindo de Roma, dirigiu-se para Bolonha, Mântua e Ratisbona, onde estava a corte do Imperador, e tentou também converter Carlos V. David Reubeni acompanhava-o. Aí terminou a carreira do impostor e a do visionário. Acusados de heresia, e levados na comitiva do soberano para Mântua, o português foi condenado à pena de fogueira, que se cumpriu, tendo ele rejeitado a vida que lhe ofereciam a troco de regressar à fé católica. O companheiro passou dali para os cárceres da inquisição em Espanha.

Diogo Pires sucumbiu inacessível às dores e absorto no sonho magnífico da redenção da sua raça, em que tentara, por meio da conversão, envolver os dois super-homens da cristandade o Papa e o Imperador. Há quem pretenda que também Francisco I de França. Realidade? Invenção de espíritos ardentes? Não se saberá nunca porventura; mas a vida de Salomão Malco, verdadeira ou meramente lendária, ficará para sempre na história, como síntese das aspirações, do ousado esforço, da ânsia de viver de uma nacionalidade, que, pulverizada e dispersa, consegue ainda manter-se pela tenacidade da sua crença».

J. Lúcio de Azevedo («História dos Cristãos Novos Portugueses»).

«Na generalidade, os hebraístas portugueses, quando não foram opositores públicos à Cabala, como ocorre no De Vera Sapientia (1572), de D. Jerónimo Osório, tornearam as questões de fundo, de modo a adequar a simbólica cabálica à teologia cristã, como sucede no De Ophira (1561), de Gaspar Barreiros (falecido em 1574), sobrinho de João de Barros e notável cabalista salmanticense.

Os factores cabalísticos motivaram as ciências médicas, obedientes a uma tradição que vinha da Clavícula Salomonis, um livro pré-medieval, miscelânea de elementos gregos, árabes, judios e cristãos, que não é de um judaísmo puro. A Cabala sefardita distinguiu a praxe cabalístico-profética (baalei hasefiroth) da práxis cabálico-mágica (shimusha raba), e teúrgica, que, no fundo, se opõe à doutrina especulativa, prenhe de ideia pura, do Zohar. O facto não tira às consequências de, no norte da Europa, as comunas hebraicas terem preferido a Cabala teúrgica e mágica, menos especulativa e mais cousista, de onde a panóplia de talismãs do judaísmo asquenazi. João Bravo o Charissimus, ou Chamisso, que viveu nos finais do século XVI e começos do XVII, defendeu, no De Intentionibus Chirurgis, o tratamento das doenças por ensalmos, preconizando a eficácia das palavras na cura das doenças, o que supõe uma renovação da medicina terapêutica e da espiritualidade carismática dos primevos judio-cristãos. O sortilégio da palavra é questão antiga, e os judeus controversistas acusavam Jesus de ter violado a palavra inefável do Templo, palavra essa que lhe permitia fazer milagres. Os carismas terapêuticos (renovados pelo movimento cristão dos Pentecostais e dos Carismáticos) têm longa fundação na sabedoria do olvido e da memória, mas tal facto não obstou a que, Diogo Pereira, no livro que redigiu contra a magia das palavras, impugnasse a tese de Chamisso. Uma tese média foi preconizada por Manuel de Vale de Moura (falecido em 1650), um eborense ilustre, autor do De Incantationibus et Ensalmis (1620), que combateu a tese da superioridade do hebraico na arte de curar. Para o teólogo, deputado à Inquisição eborense, todas as línguas tinham a mesma virtude, já que a eficácia não depende das palavras em si mesmas (o que seria literalismo mágico), mas dos humores (graça) de quem as pronuncia. Moura justificava que os milagres de Jesus dependiam, não tanto da palavra, mas da graça de Cristo. Admirador de Moura, foi D. Francisco Manuel de Melo (falecido em 1666) que, não obstante, pouco sabe da Cabala hispânica, tudo tendo aprendido em Mirandola e Reuchelin. O Tratado da Ciência da Cabala (ed. póstuma, 1724) posto a circular pelos favores de António Nunes Correia, publicado para desengano da curiosidade dos simpatizantes da Cabala, é um livrinho noticioso, e sem pretensões.

(...) A década dos sinais messiânicos diz que o Messias iluminará o mundo; de Jerusalém, sairão águas vivas; as árvores darão fruto mês a mês; as cidades desoladas serão reconstruídas; Jerusalém será edificada sobre um monte de safiras; haverá paz perpétua e universal, mesmo entre os animais, como no paraíso; não haverá, nem mais choro, nem mais pranto; não haverá mais morte; enfim, o termo dos suspiros e dos gemidos virão. A profecia visa mais a prognose do mundo novo do que a nostalgia do mundo velho.

Menassé mostra-se oposto a Isaac Abravanel, que conjecturara o ano de 1503, a Salomão Malco, a Manuel Bocarro Francês (cujo prognóstico era para 1653) e aos sabetaístas, que preconizavam 1666. Os adivinhadores de datas merecem a crítica de Menassé, por desejarem exceder a capacidade humana, mas admite que, embora o homem não possa marcar a data, o tempo está próximo. O exame crónico e lógico do sonho de Daniel evidencia a derrogação das quatro monarquias materiais ou metálicas. A cabeça de ouro significa a monarquia babilónica, o peito de prata a monarquia de Ciro, o ventre de bronze o império helénico-macedónico, as pernas de ferro a monarquia turca e o império romano (Islão e Igreja, unidos para uma destruição recíproca). A quinta monarquia é Israel, a pedra sobre a qual o povo será edificado, o Messias. Israel "será senhor do mundo, com temporal, terrestre, e eterno domínio", sob o céu.

A proximidade dos sinais requer a vigília. Se o povo dorme, para que servem os sinais? Seria o mesmo que deitar vinho novo em odres velhos. Menassé aproveita as oportunidades para exorcizar os tempos e as circunstâncias. Fez o que lhe foi possível para abrir as portas da Suécia aos judeus, embora sem resultado positivo; e foi mediante a sua actuação, que a Holanda se tornou o cento irradiador de judeus para outras partes do mundo. Há um paralelismo com a vida portuguesa: os portugueses irradiam de Lisboa em busca de terras; os judeus de matriz hispânica irradiam de Amesterdão em busca da vida, nessas mesmas terras. A concorrência messiânica entre Israel e Portugal pode ler-se, em termos de simples história, na concorrência mercantil e territorial de Portugal e Holanda».

Pinharanda Gomes («A Filosofia Hebraico-Portuguesa»).

«Os mouros foram forçados a transpor o Estreito e a refugiarem-se em Marrocos. Anteriormente os judeus tinham-se em parte refugiado em Portugal, onde a administração não estava ainda arrebatada pelo ardor religioso que um pouco mais tarde a inspirou também. Não era que no povo português a fé tivesse menos calor: era que D. João III, na sua sabedoria, não concordava com o pensamento nacional. Com efeito, já nas Cortes de Évora, em 1481, as riquezas e a ostentação dos Judeus tinham sido arguidas. Mais de vinte mil famílias de israelitas espanhóis tinham buscado refúgio em Portugal, e D. João III dera-lho por oito meses, mediante imposto de oito cruzados por cabeça e pena de escravidão quando não saíssem no prazo marcado. Esta dura condição não chegou a ser cumprida; mas nos fins do reinado do Príncipe Perfeito o ardor era já tanto, que se propôs o plano de colonizar S. Tomé com os filhos dos judeus. Com a elevação de D. Manuel ao trono volta uma política de tolerância; mas o casamento do rei com a filha do rei católico determina uma mudança na política portuguesa; e, como presente de bodas, D. Manuel publica, em 1496, a ordem de expulsão de todos os judeus e mouros forros, quer naturais quer imigrados, que recusassem o baptismo. A morte e o confisco puniriam os que insistissem em não adoptar nenhuma das duas alternativas, exílio ou conversão.

Parece que na máxima parte os judeus optaram pelo segundo expediente - muito mais fácil decerto, desde que intimamente estavam decididos a burlarem-se das águas lustrais, como prova o pedido que fizeram e a concessão que se lhes deu de por vinte anos não serem devassados nas suas crenças. Esta solução perigosa, e num sentido absurda, irritou o fanatismo do povo sem trazer aos judeus a paz que desejavam. Os fiéis logo perceberam a burla; e, se primeiro os ofendiam a liberdade, a riqueza e a influência dos judeus, a tudo isso vinha agora juntar-se o espanto do sacrilégio. Sacrílegos eram esses baptismos; e permanente sacrilégio o uso dos sacramentos que, como supostos cristãos, os judeus faziam, pensando com isso melhorar a sua sorte.

Daqui principia essa terrível comédia de ignomínias e sangue, que a decisão de D. Manuel pôs em cena. As matanças de Lisboa ecoavam em todo o Reino, e a custo eram violentamente reprimidas as repetições. O ódio antigo ateava-se agora com alimento novo, e o espectáculo do sacrilégio impune enchia de legítimas indignações a alma crente do povo. Essa indignação rebenta em bárbaros morticínios que são o lado trágico da comédia em que a abjecção dos judeus representa a ignomínia. O povo, tumultuária e caprichosamente, exercia uma devassa permanente sobre as crenças dos novos cristãos; e amiúde pela mesma forma, avocava a si o direito de executor da justiça eclesiástica. Era uma Inquisição informe, que precedia o estabelecimento do tribunal da fé.

É isto o que D. João III, príncipe em cuja alma todo o fanatismo da Nação encarnara, logo compreende porque o sente; e, na viva paixão do rei por esse tribunal que conseguiu fundar contra a resistência de Roma, deve o historiador ver este o motivo íntimo. Dada a situação criada por D. Manuel, impossível como era uma solução tolerante qual seria em nossos dias, força é reconhecer que a organização de um tribunal da fé era preferível à existência anárquica desse mesmo tribunal, confiados os cargos de juízes a uma plebe fanatizada por outra plebe de frades energúmenos. Se a paixão do rei é a paixão do seu povo, devemos reconhecer que, ainda sob o ponto de vista da boa economia administrativa, ainda sob o ponto de vista da justiça e da ordem, a fundação da Inquisição era desejável.

Se tais motivos influíam nos Conselhos do monarca, o espírito particular dele ardia nesse entusiasmo de purificação, geral a toda a Espanha. Torquemada tinha em dezoito anos processado mais de cem mil pessoas; e de seis a sete mil tinham sido queimadas em efígie; e nove mil realmente queimadas em carne e osso, nos altares de Cristo - como em Cartago, no ventre de Baal ardendo em chamas, se deitava diariamente o repasto do deus.

|

| Tomás de Torquemada |

No espírito de D. João III, a quem a paixão levou um historiador nosso a chamar "fanático, ruim de condição e inepto", cintilava a mesma chama, então fulgurante em toda a Nação. Condenar o príncipe sem a condenar a ela, é falsear a história, aplicando-lhe um critério que lhe não convém. Esse historiador, tão nobre pelo carácter quanto ilustre pelo saber e benemérito pelo trabalho, deixou-nos escrita a narrativa das negociações que prepararam o estabelecimento da Inquisição em Portugal. Na sua vontade de deprimir o príncipe para ele culpado de um crime que, a sê-lo, cabe à Nação inteira; na sua vontade de condenar, num homem, aquilo que com toda a razão o eu moderno e forte espírito condenava, não poupa as vaias e os insultos, e quase exulta quando nos mostra D. João III mandando assassinar um homem que embaraçava a realização dos desígnios da coroa. Quem não sabe a que loucuras e crimes conduz a Razão de Estado? Qual será o príncipe desse século XVI - e de todos os séculos afinal! - que não tenha nas dobras do manto mais de uma nódoa de sangue, e nas recônditas voltas da consciência mais de um remorso pungente?

Apesar de tudo, dessa história sai porém uma impressão: D. João III seria inepto e fanático, mas era sincero na sua crença; Roma seria corrompida e vil, mas a corrupção e a vileza serviam neste momento a humanidade; os judeus, porém efectivamente martirizados, não merecem o lírico aplauso de uma filantropia rasteira, porque o amor dos homens é sobretudo o amor da dignidade humana; e esses mártires não a conheciam, na abjecção com que tudo confiavam ao dinheiro corruptor, e na indignidade com que se submetiam a praticar os actos de uma religião aborrecida.

Tudo isto a história das negociações evidentemente demonstra. Entre Roma e os judeus há um mercado aberto; e os últimos conseguem dos Papas, a peso de ouro, a resistência às pretensões do rei. A humanidade e os direitos pontifícios são as frases com que, nas bulas protectoras dos judeus, se traduzem as quantias recebidas. A correspondência entre o embaixador e o rei português é eloquente:

Toda a importação que se fez ao Clemente [VII] pera dar esse breve á ora da morte foy porque lhe dysse o seu confessor induzido dos cristãos novos que poys tinha avydo o dynheyro deles que era concyencya non lhe deyxar o perdão limpo e livre. E isto he verdade e assy o dysse Santiquatro ao papa Paulo [III] perante noos.

Noutro lugar Santiquatro, vendo que os judeus em Roma obtêm o que desejam com dinheiro, propõe a divisão:

O que diz Santiquatro he que o nom levem estes Judeus tão sabroso, e que lhes penitencia de vinte ou trinta mil cruxados, ou os que V. A. ouver por bem, que partaes com papa para suas necessidades.

Os embaixadores, como políticos sem preconceito, vivendo nessa Itália devassa, insistem com o rei:

Tudo o que V. A. quizer negocear bem com este papa [Paulo III] ade ser pondolhe seu enteresse diante; tudo se fará como lhe non tocarem no enteresse. E V. A. deste pão do seu compadre deixe ao afylhado levar uma parte.

Pois bem: D. João III teima - não cede, nem partilha. É um crente, não é um político. Admirá-lo-íamos, se imitasse o Papa? Ou pretenderíamos que fosse, no século XVI, como é o tipo dos grandes homens que hoje, à luz das ideias do século XIX, concebemos? Para nós, a sua grandeza está precisamente nessa exaltação religiosa que hoje temos de condenar de um modo abstracto, mas que não podemos nem devemos condenar na história aplicando o critério de princípios então desconhecidos.

A paixão religiosa de D. João III é tal que "se este cargo (o de inquisidor-mor) fora de príncipe secular com mui grande gosto me empregara nele". Isto escreve para Roma ao seu embaixador. Finalmente, em 1536, obtém para o seu reino o desejado tribunal, e repete-se aqui o furor de purificação da fé havia muito praticado no vizinho reino».

Oliveira Martins («História da Civilização Ibérica»).

«Desde meados do século XV que se acentuava a importância do comércio português com o Norte da Europa e a consequente necessidade de melhorar ou garantir a inserção autónoma de Portugal em circuitos monetários europeus mais amplos e variados. Na realidade, a perseguição ao judeu em Lisboa, a conversão forçada facilitou ou dificultou a satisfação dessa necessidade?

|

| D. João II armado cavaleiro por D. Afonso V, na cidade de Arzila (pintado por Domingos Sequeira). |

A ligação do judeu com os circuitos económicos internacionais, na Flandres e sobretudo na Itália, é indiscutível, embora estivesse longe de ser exclusiva. Que papel esse facto desempenhou nas atitudes de D. João II, D. Manuel e depois de D. João III? Mas seja qual for a resposta, é um problema de história social (e não um esclarecimento) sabermos passar dessa questão e do seu papel, em Lisboa ou noutros povos marítimos, para a influência ou pressão social que o cristão-novo (ou o judeu) representava na Beira ou em Trás-os-Montes: que funções exerciam nos circuitos locais? Não é possível unificar o cristão-novo do século XVI num grupo economicamente delimitado; há cristãos-novos com as mais variadas fortunas, ocupações, apoios e interesses. E numa época em que a dificuldade de comunicações põe obstáculos consideráveis à definição homogénea de classe, a heráldica, a raça, o modo de realizar a fé, o estatuto profissional, os costumes têm funções unificadoras efectivas, que, desaparecida a urgência, se tornam incompreensíveis. Não pode dizer-se, sem prova, que os motivos concretos de perseguição aos cristãos-novos em Lisboa tenham sido os mesmos que em Lamego ou Bragança ou que a alegada operosidade, gosto pelo trabalho e pelo estudo existissem em todos eles, tivessem o mesmo efeito público em toda a parte e fossem sempre superiores. A acusação de "cristão-novo" unifica o ódio, não os motivos que o fixaram. Quer isto dizer que o antagonismo aos cristãos-novos se decompõe em diversas razões, conforme os lugares, as épocas e os interessados; os motivos de fé e raça são modos aceites para generalizar realidades sociais e económicas muito diversas: os cristãos-novos nem sempre são ricos, trabalhadores e superiores e os seus adversários nem sempre fanáticos pobres ou ricos invejosos. Unificar uma realidade social complexa é um processo usual em todas as sociedades; o cristão-novo é uma dessas generalizações, facilitada por alguns pontos comuns mais flagrantes: a referência à raça e à religião. Passar daí para a sua definição como uma categoria artificial ou compulsiva, para qualidades de excepção ou para uma unificação "contra vontade" é um passo que nenhum historiador, hoje, se atreverá a dar sem provas bem determinadas. A história tem de servir mais para analisar as categorias sociais que cada época concebeu do que para as tomar como indiscutíveis e planeadas. Como quer que seja, impossível esquecer-se que fidalgos e mercadores não constituíam categorias contrárias e a ambos podia interessar, tal como a alemães e flamengos, a eliminação ou o enfraquecimento do circuito monetário judaico-italiano, tão poderoso e quase monopolista até ao século XV e em via de transformação e ajustamento no século seguinte, para enfrentar novos concorrentes.

Depois do caminho marítimo para a Índia, a importância das comunidades, ou mesmo personalidades, judaicas do Índico ao Mediterrâneo dava-lhes uma projecção nova, como meios de "furar" o monopólio das especiarias ou garantir o trajecto das pedras preciosas. Os portugueses, ao percorrerem o Índico, encontraram sempre, nos grandes e pequenos centros, judeus. Não raro lhes aproveitavam os conhecimentos e relações. Desde o judeu de Beja que trouxe a D. João II as informações de Pero da Covilhã, aos que apareceram em Adem, Ormuz, Goa, Calecut, Diu, Cananor, etc., ajudando ou combatendo os portugueses, todos se apresentam como constituindo uma bem estabelecida via de contacto e de informação para a Europa. Os seus recursos, nesse domínio, não podiam desprezar-se. A tentativa da imposição do monopólio da pimenta pelos portugueses precisava de ter presente as possibilidades dessas vias judaicas que se acrescentavam a outras. Facto semelhante se verificava quanto às praças de África. Os cronistas mencionam o papel relevante desempenhado por judeus em muitas operações realizadas pelos portugueses em Marrocos: quando, a partir de 1530, começou a declinar o interesse da realeza por aquela área, declinou também o cuidado que esses mesmos judeus mereciam à coroa, pelos serviços que ali podiam prestar: a perseguição aos cristãos-novos em Portugal é contemporânea da política de abandono das praças de África. E uma vez reduzido o interesse pela colaboração judaica em Marrocos, tomavam vulto os prejuízos que, no Oriente, se atribuíam ao judeu, em contacto directo com o Império Turco e o Mediterrâneo. Os cristãos-novos portugueses não eram grupos só significativos no contexto metropolitano: para a definição dos seus serviços, interesses e capacidade de pressão, é preciso considerar o papel que desempenhavam na Europa, África, Índico e Mediterrâneo, tanto eles próprios, como os seus amigos, colaboradores e adversários. A política contra os cristãos-novos é uma opção extremamente complexa. A ideia do rei D. João III, fanático e bronco, apoiado nas massas portuguesas, ignorantes e invejosas, contra os cristãos-novos, lúcidos e endinheirados, Deus ex machina da Inquisição, é inaceitável.

Estabelecendo condições prévias gerais - assaz discutíveis -, preparava Alexandre Herculano a história da instituição propriamente dita do Santo Ofício em Portugal. Para tal, o autor estabeleceu ainda um conceito de rei absoluto, criador das decisões de governo, mais do que suporte delas, como o entendiam os teóricos do Poder do século XVI, ao fazerem a distinção entre a "forma ordinária" e a "voluntária", para depois, chegarem ao debate sobre se o rei absoluto constituía garantia bastante. Por esse tempo, já na Inglaterra se considerava que a pessoa-rei não bastava; nas monarquias absolutas do continente entendia-se que os privilégios em exercício, as hierarquias defendidas pelos próprios interessados, a função nacional, constituíam cautela suficiente para a segurança e limite quanto à garantia-rei: este, sem tais apoios (e limites), perdia força - portanto, autoridade. Mas o rei, como criador exclusivo das decisões que encabeça, é mesmo para o século XVI, um caso excepcional e, como doutrina, tem poucos partidários. E mesmo estes últimos acentuam a importância da "formação" do rei. No século XIX, face aos textos, a interpretação autocrática continuava indefensável no que se refere a Portugal, embora muitas vezes fosse assim caricaturada, por motivos da história recente.

|

| D. Manuel I |

Noutro ângulo, tomava Alexandre Herculano as épocas características dos governos como suficientemente definidas a partir dos reinados. Perspectiva que, para lamento da historiografia portuguesa, se prolongou até hoje, com direito de cidade, mesmo nos mais inesperados intérpretes. E no entanto, com a subida de D. João III ao Poder, os quadros da administração central de D. Manuel foram conservados na sua quase totalidade. O facto foi louvado pelos cronistas do rei "piedoso", por constituir uma solução habitualmente desejável, embora pouco comum. Herculano, porém, tomou o reinado de D. João III como uma realidade em si mesma, apontando a continuidade governativa - paradoxalmente - como resultado da "incompetência" que levava o rei a aceitar o que havia. Apesar de considerar que este último dispunha de um executivo particularmente operoso, sensível em todos os negócios da coroa, o historiador, para manter a sua ideia relativa ao papel pessoal do rei no caso da Inquisição - pedida por D. Manuel I -, abre uma excepção à provada continuidade governativa (que noutros campos aceita) e dá o tribunal como resultado da insistência obstinada de D. João III. E no entanto, este, no início do reinado, tinha confirmado as garantias atribuídas por seu pai aos cristãos-novos. Contudo, para Alexandre Herculano, "os factos relativos ao estabelecimento da Inquisição que vamos narrar provar-nos-ão mais de uma vez a espontaneidade do rei nesta matéria e que, por grande que haja sido a preponderância dos seus ministros nos negócios públicos, no que tocava às questões religiosas essa preponderância era subordinada à sua vontade". Muitas razões podiam apresentar-se contra esta interpretação, qualquer que fosse o conceito de D. João III acerca dos judeus e que não diferia muito do que tinha D. Manuel.

O abandono da unidade de medida política chamada "reinado" é indispensável. Na realidade, no primeiro trinténio do século XVI podemos determinar uma política e uma orientação regular na corte portuguesa, do reinado de D. Manuel para o de D. João III, no sentido de uma relativa tolerância para como os cristãos-novos. A esse respeito, começa a acentuar-se uma modificação por volta de 1527. Há razões para considerar o facto também relacionado com as necessidades da política externa portuguesa, que, depois de muitas hesitações e em face dos constantes ataques franceses à navegação portuguesa, acabava por se aproximar de Carlos V, cuja regra visava, dentro da fórmula "paz com os cristãos, guerra ao infiel", promover uma espécie de solidariedade europeia e católica, sob a sua direcção. Por muito difícil que fosse um acordo efectivo entre D. João III e Carlos V, o seu alcance não escapava à governação joanina, segura como estava de que os acontecimentos do Próximo Oriente mediterrânico se reflectiriam tanto no mar Mediterrâneo como reforçariam ou enfraqueceriam a linha de auxílio turco Adem-Diu-Calecut, que tanto prejudicava o tráfico português da pimenta. Não deve também esquecer-se que, por esta altura, existia nos reis peninsulares, tal como existia na França e na Inglaterra, uma certa orientação de tipo galicano. É de 1527 o saque de Roma pelas tropas de Carlos V, coroado imperador em 1530, sem esquecermos o encontro, em 1534, do papa com Francisco I, rei de França. D. João III casara em 1525 com a irmã do imperador e este, no ano seguinte, com a irmã do rei português. Acontecimentos de toda a ordem chamavam a atenção para o papel do Mediterrâneo e da posição espanhola no equilíbrio dos portugueses no Oriente, enquanto a acção francesa, a esse respeito, se colocava num plano muito diferente. Aproveitando esta ponderação de forças que lhe era favorável, o rei de Espanha pretendia que se criasse em Portugal uma Inquisição dependente da espanhola. Qual o peso destes esforços de Carlos V nas urgências de D. João III?

A perspectiva galicana, por sua vez, evidencia-se na correspondência do rei com o bispo do Funchal (tão precipitadamente julgado por Herculano) e acentua-se aquando do conflito entre D. João III e D. Miguel da Silva, bispo de Viseu, feito cardeal depois de fugir para Roma, por incompatibilidade com a corte portuguesa. O esforço da realeza para criar um orgão de pressão próprio e o mais independente possível do papa - o Tribunal do Santo Ofício - tem implícito um ponto de vista galicano, mesmo que mantivesse uma dependência jurídica difícil de concretizar. Foi o que sucedeu. Como é sabido, referiu-se, na roda de D. João III, a possibilidade de uma decisão semelhante à que Henrique VIII tomara, quando constituiu a Igreja anglicana. Neste ambiente quase anticlerical do século XVI, frequente no país (não se analisa a validade mas a vitalidade), sem prejuízo de uma crença católica profunda, junto a interesses diplomáticos prementes, é proposta a instituição do Santo Ofício. A vigilância da fé deixaria de depender dos bispos, tantas vezes tolerantes, caridosos e humanos, discordantes prováveis do princípio do baptismo forçado ou da cedência à Inquisição das suas responsabilidades na defesa da ortodoxia.

A preocupação pelo tribunal corresponde a um movimento político e de opinião, e não à vontade, por si própria, muito limitadamente criadora, do rei que a executava. As forças em que assentava derivam dos princípios da Igreja nacional, tentando criar um organismo mais dependente e local para manter a ortodoxia, dotada, naquele período, de valor político. O rei, quando requeria a Inquisição, encabeçava no momento oportuno essa corrente, poderosa, com expressão literária, doutrinária e social, que lhe reforçava a audiência. A hipótese de D. João III, criador temperamental do Santo Ofício, não resiste à crítica histórica; liga-se tanto à interpretação insuficiente que Alexandre Herculano tinha do absolutismo, como ao espírito faccionário com que determina as forças concretas que, na sociedade portuguesa da primeira metade do século XVI, apoiavam a instituição do tribunal. Poucos dados podemos invocar para referir a colaboração activa de grande parte do clero nesta operação. Pelo contrário: nas notícias que dos concelhos reais chegaram até nós podemos encontrar, vindas do clero, opiniões discordantes, tanto acerca do baptismo forçado, como da intolerância para com os judeus ou a Inquisição.

|

| Alexandre Herculano |

|

Túmulo de Alexandre Herculano no Mosteiro dos Jerónimos. Construído no fim do século XIX, em estilo neo-manuelino, foi alterado e "amputado" no século XX, restando actualmente apenas a arca tumular. |

E a resistência do papa ao estabelecimento do tribunal? E o sucesso dos cristãos-novos para o constante adiamento, no apoio que encontravam em Roma? E a final imposição do Santo Ofício?

À determinação das condições gerais do reino de Portugal estabelecidas com base nos capítulos das Cortes de 1525 e 1535, à notificação dos judeus e cristãos-novos pelas suas capacidades profissionais (não é, naquela época, a única maneira de lhes dar diferenciação social), à referência a D. João III, como responsável pela introdução do Santo Ofício, segue-se, na obra, a narrativa da longa série de manobras, avanços, recuos e desvios diversos, entre a coroa portuguesa e a Cúria romana, logo depois de esta ter revogado a licença para o estabelecimento daquele tribunal. Tanto na exposição dos passos portugueses como nos do papado, os elementos preferidos por Herculano conservam o tópico individualista e tão restrito que é flagrante a insuficiência desta hipótese para explicar esse complexo rateio. Não obstante, esses preconceitos têm limitada interferência no relato das decisões e articulações diplomáticas.

Num livro dentro da estrita técnica da referência às relações bilaterais entre Portugal e o papado, para a compreensão histórica de um tribunal cuja legitimidade dependia acima de tudo da licença a obter junto da Santa Sé, excluir os problemas mais instantes da conjuntura internacional, tanto mediterrânica, como do Norte da Europa, pode, em certa medida, justificar-se, caso o inventário das fases não obrigue à procura das motivações. Mas quando é proposta uma interpretação ou se apresenta uma hipótese própria, já o estudo da conjuntura, nas suas diversas modalidades, se torna indispensável, uma vez que é preciso provar a coerência entre a explicação bilateral e o todo onde se insere.

A política da Santa Sé neste período desenvolvia-se numa grande diversidade de confrontos. Não podemos deixar de mencionar, em todos eles, a sua indispensável preocupação com o prestígio que se sustenta pela defesa de posições justas e difíceis, a que, por outro lado, era obrigada pela própria doutrina. Na verdade, seria muito difícil lutar contra a reforma religiosa, ou contra o "galicanismo", se não houvesse da parte da Igreja uma exposição e prova coerente, sacrificada e árdua, dos seus pontos de vista, religiosos e políticos, tanto na Alemanha como em todos os lugares onde, em termos de cisão, era desafiada a interpretação católica do cristianismo. A defesa da Igreja fazia-se no sentido de mostrar a ligação necessária entre as teses católicas e uma concepção social e política mais eficaz, na defesa dos privilégios comuns e liberdades em que assentava a vida das populações e dos grupos representativos. A Igreja não partilhava do conceito corrente e galicano do direito de impor uma crença; facto que precisava de ser visto na prática e constantemente aplicado, quer em Portugal, quer em Espanha, na França ou na Inglaterra, em toda a parte, sem que se excluíssem as necessidades da defesa do catolicismo. Acresce que o papa pretendia promover um concílio geral que esclarecesse (e portanto renovasse) os termos em que a doutrina católica era expressa. Carecia para isso da colaboração das realezas católicas, assim como de manter a audiência política e social, tanto como a religiosa. O prestígio era uma das condições para o sucesso de todos estes projectos, necessidades ou deliberações. Aquilo que a coroa portuguesa pretendia (e que noutra conjuntura, no século XV, tinha sido concedido à coroa de Aragão) só podia ser concedido se não colidisse com estes novos factores; é o que se vê nas razões alegadas por Clemente VII para suspender o tribunal autorizado pouco antes. E Paulo III manteve a mesma prevenção. Era preciso que, a ser autorizado o Santo Ofício em Portugal, fosse patente que resultara da insistência política do poder local, e depois de ressalvadas pelo papa todas as garantias de que a transgressão das regras de humanidade e de justiça, se as houvesse, só podiam ser da responsabilidade do tribunal português, sem afectar a Santa Sé, que se opunha a elas. Esta encontrava-se em necessidade, em Portugal como em toda a parte, de negociar e de se conservar em equilíbrio. As suas decisões, ao serem executadas, não podiam tomar formas agressivas ou doutrinárias extremas, se atendermos que a situação e os poderes do estado absoluto e as correntes de opinião na época tornavam fácil contestar politicamente a Santa Sé, apesar do catolicismo militante e da devoção do rei e colaboradores. O papa não podia tomar uma atitude intransigente quanto ao seu ponto de vista, na altura em que Portugal tinha, no Oriente, uma tão grande responsabilidade, cujo nexo com as condições e possibilidades do Mediterrâneo Oriental não ofereciam dúvidas: a chegada à Índia pelo Atlântico tornou ainda mais clara a ligação entre o mar Mediterrâneo, o mar Vermelho e o oceano Índico.

A suposição de que, no século XVI, foi aniquilado, com a descoberta do caminho marítimo para a Índia, o tráfego das especiarias por via mediterrânica, está longe de ser verdadeira. Vulgarmente exposto no século XIX e até no século XX, esse erro impediu que se compreendessem muitas questões do Mediterrâneo e do Índico. Os interesses da Santa Sé, no equilíbrio de forças do Mediterrâneo e a sua orientação no sentido de enfrentar os Turcos, exigia-lhe cuidado, face às exigências, tanto da monarquia portuguesa como do império de Carlos V, aquando das manobras de Francisco I e das preocupações de Veneza. Diplomacia de confluência, de adiamentos, reticências e esperas, cuja definição se não pode alcançar, por certo, com fórmulas simples, menos ainda pessoais. Vai muito além do conceito da corrupção dos agentes. Na realidade, a suposição de que a política do Vaticano a respeito da Inquisição portuguesa estava dependente das peitas a cardeais ou ao próprio papa (como chegou a dizer-se) pelos cristãos-novos portugueses ou pelos enviados do rei de Portugal, ao desafio, carece de capacidade para determinar o sentido constante das negociações realizadas entre personalidades, portuguesas e romanas, durante tantos anos. O que pode verificar-se é uma atitude regular por parte da Santa Sé e de Portugal: tratava-se de uma política bem determinada de parte a parte, sem dependência de prensas ou conivências de variável cotação. Se as houve (e sem dúvida que houve), é escasso o significado que podem ter tido no conjunto das negociações. Podemos definir uma linha diplomática sem considerar factores dessa ordem. A declaração de Roma como a "Grande Babilónia" para explicar a política externa da Santa Sé pode ser feita por almas que se tomam por justas, mas está muito aquém dos problemas essenciais: não é proporcional nem às soluções nem aos interesses em debate.

E na verdade, podemos perguntar por que motivo essa hipótese dava resultado em Roma e não em Lisboa, por que motivo os cristãos-novos iriam corromper tão longe, quando o poderiam fazer aqui, onde os cardeais não eram tantos, nem as recompensas teriam de ser tão repartidas. A corte de D. João III não seria incorruptível, e caso a questão do Santo Ofício só dependesse dessas sinuosidades seriam elas, decerto, em Portugal, muito mais acessíveis. É para responder a esta objecção implícita que intervém a opinião de Alexandre Herculano sobre o papel determinante de D. João III no estabelecimento da Inquisição: em Portugal seria preciso corromper o rei fanático, o que era impossível. Estas hipóteses e soluções elementares não servem para coisa alguma.

A instituição do Santo Ofício, pedida por Portugal, envolve forças políticas e sociais, arranjos diplomáticos e confrontos, muito para além da intervenção do rei e da hipocrisia romana ou suborno dos agentes. Pertence ao drama da repressão das minorias que os estados absolutos empreenderam sistematicamente nos séculos XVI e XVII, repressão realizada quando a corrente de opinião pública que a aprovava tinha força política, pelo que o espírito evangélico e a justa razão não foram capazes de intervir, em Estado, exceptuando algumas áreas que, por diferentes motivos, não seguiam o procedimento geral. E mesmo nessas áreas, seria preciso saber até que ponto a aceitação das minorias era acompanhada do respeito por elas ou se, para se poderem defender, estas se não isolavam, no conjunto da população, transformando-se em maioria dentro de si própria, embora minoria no todo social onde se encontravam. Desde os católicos ingleses aos huguenotes franceses e aos cristãos-novos portugueses, mouriscos espanhóis ou cristãos do Império Turco, a situação era a mesma. O drama da Inquisição portuguesa no século XVI, com todo o seu cortejo de violências, barbaridades e opressões, não é diferente do que se passava por toda a Europa a respeito das minorias vigiadas. Não se explica por razões menores do absolutismo real sobre uma vontade portuguesa entorpecida. Durante esse período de predomínio da razão de estado sobre as consciências (ou antes, enquanto houve condições para a razão de estado, assim entendida, se impor), a discordância e crítica também se levantou em Portugal. Uma literatura política relativa aos deveres do rei representava a defesa da restrição do poder absoluto pelas regras morais e constituiu uma das formas (não a única) que revestiu a defesa da tolerância, e do princípio da responsabilidade do cristão. E não podemos dizer que representou pouco na cultura portuguesa».

Jorge Borges de Macedo (Introdução a Alexandre Herculano, «História da Origem e do Estabelecimento da Inquisição em Portugal», tomo I, Livraria Bertrand, 1975).

«PORQUANTO, se uma primeira falta é grave por si própria, muito mais grave se torna pelas suas consequências, na medida em que abre caminho a pecados outros. Na velha imagem, é aquela fenda, que pode ser insignificante, e não o era no caso presente de Portugal, mas que vai a pouco e pouco, por seus alargamentos, acabar na ruína das muralhas. Pecando, com o Infante D. Henrique, Portugal, a par de todo o grandioso que vai realizando pelo mundo, deixa que nele penetre o que, mais tarde, também apesar de sua grandeza haveria de fazer condenar a Europa e de levá-la àquilo que tem hoje, uma civilização sem saída. Morto D. Duarte, o trágico Hamlet deste bipartir-se entre um catolicismo que se queria conservar integral e esta primeira aldrabada de um rebate protestante, morto depois D. Afonso V, cuja mística obstinação o põe de certo modo fora das correntes do seu século, chega a vez de D. João II. E quando um homem, político, acha que há tempos para voar de falcão e tempo para voar de coruja, sem ter sequer uma palavra de lembrança para a pomba mística de Portugal, para aquele símbolo do Espírito Santo, consolador dos homens, que entrara com a Rainha Isabel e voara sobre as linhas portuguesas de Aljubarrota, esse homem pode ter uma grandeza tal que os tempos se não cansem de o louvar; pode ter cumprido uma missão que era necessário desempenhar-se no mundo; pode ter sido o representante admirável de uma importante massa dos cidadãos do tempo; mas há sobre ele uma fatal condenação: adorou não a Deus, mas a bezerros de ouro; traiu a nação no que ela tinha de essencial; e acabará por ter de correr à noite os devãos do Paço, açoitado pelas assombrações.

Com D. João II entrou Maquiavel, apesar de todo o protesto dos portugueses que entendiam o que era Portugal e entendiam o que era catolicismo e que viam um e outro perfeitamente incompatíveis com as doutrinas italianas, com as doutrinas daquele Renascimento italiano que foi, infelizmente, no que mais pesou em história do mundo, o renascimento de Roma, de Roma cesarista, de Roma centralista, de Roma regedora de povos, não sua irmã, e no que mais pesou em história das almas individuais, a transformação da virtude cristã, que é amor de Deus e respeito do Decálogo e mais ainda no que ele tem de espírito do que na sua letra, naquela virtù que consiste em afirmar o valor do homem individual sobre todas as coisas e em pisar todo o direito para que se satisfaça a sua vontade. De nada, porém, valeu a luta de todos os anti-maquiavelistas portugueses, ao lado dos quais formaram, para sua honra, os anti-maquiavelistas espanhóis. Foram vencidos pela vontade duríssima do Rei e pelo império das circunstâncias; as quais circunstâncias passaram de ser nacionais a ser na realidade circunstâncias de carácter europeu; de carácter protestante, muito mais próximo do que em geral se julga do carácter pagão.

É exactamente com D. João II que se alarga aquela tal fenda que era inglesa e anti-católica. E, pela já brecha, vão entrar e tomar conta da inteira história de Portugal dois acontecimentos que por completo destroem tudo quanto se pudera levantar de extraordinário na Idade Média: de modo que se poderia dizer que Portugal, depois do século XV, só vai ser grande naquilo em que continua a ser medieval; no resto se empequenece. O primeiro desses acontecimentos é o que diz respeito ao tratamento dos judeus logo agravado por D. Manuel e pelos reis seguintes. Sabemos perfeitamente como o grande pecado dos judeus é, por assim dizer, um pecado contra a inteligência, um pecado contra a lógica; capazes de seguir seu pensamento até o fim quando se trata de matemática, de física ou de vida prática, o judeu revela-se singularmente incapaz de ser inteiramente lógico no que diz respeito a pensamento religioso ou às raízes metafísicas da tal vida prática: é como se, em virtude de alguma antiga falta de fé, lhe tivesse sido vedada essa verdadeira Terra da Promissão. E sabemos que foi perseguido pelos judeus o único judeu que neste domínio soube ser lógico; sabemos como a Sinagoga esteve contra Spinosa.

|

| Bento de Espinosa |

Mas sabemos por outro lado como os portugueses tinham conseguido o milagre de dar alguma lógica aos judeus, como igualmente deram lógica aos mouros, esses de resto muito mais defensáveis. Os portugueses tinham aceitado que, contra tudo o que deveria ter sucedido desde que Cristo viera completar a lei, ou antes revelar-lhe o íntimo sentido de Fé, contra tudo o que deveria ter sucedido depois da doutrina de pré-figuração e depois da introdução na liturgia de tudo quanto havia que conservar no Velho Testamento, os judeus continuassem praticando a sua religião mosaica, como que numa forma particular de linguagem que eles porventura entenderiam melhor, já que os judeus por seu turno não levantavam oposição alguma a assistir reverentemente a esse culto do Espírito Santo, o qual, como já foi dito, descera em novo Pentecostes sobre a nação portuguesa, sagrando-a para seu apostolado. Eram, e em muito melhor, todas as condições que tinham permitido aquele milagre de civilização, dos raros do mundo, que fora o califado de Córdova. E nele entrava o mouro também, como se a revelação dele fosse uma revelação de um Espírito pairando sobre o universo e lentamente e seguramente o modelando em Reino de Deus.

Pois bem: interesses europeus ou de talhe europeu repeliram judeus. O que teve duas consequências de aspecto bem diferente; a dos judeus que refugiando-se no Brasil foram tentar continuar aí uma comunidade fraternal de tipo português escapando à acção do Rei e de seus instrumentos de repressão; aquela comunidade e aquele estilo de vida a um tempo racional e místico, embriagado de Deus e atento às formas e às leis da matéria, resolvido a ser um pensamento e a ser um procedimento, mais amigo das sínteses do que das exclusões, altíssimo até os céus e humílimo sobre a terra, que vai ser exactamente o estilo de vida pensado pela filosofia de Spinosa, à qual só faltou para ser perfeita que fosse uma teologia e não uma filosofia e que, sendo uma teologia, fosse católica. Mas a outra consequência do gesto real português foi muito grave para o conjunto da civilização europeia: soltou sobre a Europa um judeu completamente virado agora, por ressentimento e desespero, para o tal pendor da vida prática que já o tinha levado a, desprezando o Salmo, emprestar a bom juro, e a cristãos, o dinheiro que, no fundo, de cristãos era. E é este judeu agudamente arguto, diligente e resistente, sabendo aguentar todas as humilhações e sabendo também não as poupar no momento oportuno, o grande agente daquela civilização de tipo germânico que nos nossos dias veio a dar, por um lado, os Estados Unidos, por outro lado a Rússia, até opor os dois blocos no que, com todas as consequências que, boas ou ruins, daí possam advir para a humanidade e com todas as diferenças que devamos pôr entre as duas orientações, não é mais do que novo cisma das tribos.

Por se não ter sabido guardar católico, por se ter querido impor a Portugal uma unidade que vai sempre contra o que é sua essência, por se ter sido realista em lugar de se ter sido idealista, o que é sempre o erro mais grave, deu-se à Europa um bem ruim presente; mas dela se recebeu um outro pior ainda: o do direito romano e, com o direito romano, o da mentalidade romana. Efectivamente, a luta vinha de longe; no final de contas, o demónio solto no mundo nunca se conformara com o terem os forais vencido Justiniano; sempre houvera fogo de inferno latente sob as cinzas; e avisadamente andaram burgueses e populares de Portugal quando acharam que lhes era uma luta fundamental a de se fazerem conceder forais cada vez mais amplos e de maiores garantias. No que outros povos, embora com menos decisão e menor originalidade, lhe eram de certo modo companheiros. Mas a batalha começava a decidir-se para o lado dos reis. Porventura o ponto máximo fora o da luta entre os juristas do Rei de França, à volta de Nogaret, e os canonistas de Bonifácio VIII, com as doutrinas fixadas na série de documentos papais que vai da Clericis laicos à Unam sanctam. O resto seguir-se-ia naturalmente. E faria que Portugal, depois de ter assentado base de império sobre sacrifício de irmão; depois de, secundando, outra base de império ter lançado sobre outro sacrifício de irmão, desta vez o judeu; o terceiro alicerce fundaria sobre terceiro sacrifício: o do direito concelhio ao direito cesarista, imperialista, anti-católico de Roma.

Que se havia de esperar? Era impossível ainda cumprir todos os projectos formulados na grande Idade Média? Não teria o jovem deus de se curvar às misérias de um destino puramente humano? Não haveria, para os menos bons, o único recurso de sobreviver dentro das condições gerais do tempo, embora conhecendo tudo o melhor que se perdia, e é porventura essa a origem das amargas reflexões de um Fernão Mendes Pinto quando compara os ideais dos portugueses com o que na realidade praticavam? E não haveria para os outros, os que se não rendiam, o único recurso de emigrar, não para uma Europa corrompida, não para um Oriente tão corrompido praticamente quanto a Europa, não para uma África demasiado próxima e já em decadência cultural, mas, quando a ocasião se apresentou, para uma viagem à América, sobre a qual poderia um Thomas More ordenar intelectualmente o que instintivamente faziam os marinheiros, os aventureiros portugueses e, entre eles, os sisudos, calmos e precavidos cidadãos do Porto, ansiosos de poder renovar em outros mundos as liberdades de sua terra? Esses se salvavam, porque ficavam fiéis às duas palavras de ordem, aos dois signos iniciais dos destinos de Portugal: a acção e a saudade. Mas, para os que se deixavam ficar, só havia o ver aproximarem-se cada vez mais as soluções da melancolia, da loucura ou do suicídio.

|

| Serra da Arrábida |

|

| Convento de Nossa Senhora da Arrábida |

Retiram-se para quintas distantes, onde chegue um mínimo de notícias do mundo, isto é, da Corte, os que não podem suportar que o reino que fora a esperança de Cristo se estivesse despovoando não ao apelo da cruz, não ao chamamento da missão, mas ao "cheiro da canela" e ao tinir dos míseros pardaus que já iam correndo por Cabeceiras de Basto. Retiram-se para Arrábidas, onde vão ser ermitães e ter pelo menos o consolo daquele mar e daquele céu e daqueles longes de paisagem que nunca faltam a quem é triste em Portugal, os que, por não terem podido empregar a sua mocidade ao serviço de Deus, a matam sob a disciplina e o hábito feito de velas velhas e, queimando seus versos, só têm o recurso de chorar "por haver tão mal cantado". E retiram-se para entre árvores que ninguém corte e de que ninguém venha sequer colher o fruto os que percebem quanto em desacordo com o mundo à volta estavam eles quando, em lugar de pensarem nos ganhos materiais, se dedicavam a defender Diu cercado ou, mergulhando sob as ondas, lhes sondavam fundos e determinavam correntes ou, pacientemente e gostosamente e artisticamente, desenhavam e coloriam conhecenças de costa.

Ou então, ainda mais melancolicamente, com o Hospital de Todos os Santos os vendo já como de boa presa, os que nem se retiravam nem emigravam e ficavam, perto demais da Corte, longe demais de seus amores, percebendo como dia a dia se iam dissociando como a sua personalidade se desfazia, espectadores de si próprios, se viam embarcando no largo rio de perturbadas águas e, ao mesmo tempo, ficavam nas margens olhando o barco que se afastava; sob o impulso de estranhos fados; e ao impulso de estranhos remadores, os que não tinham nem saudade bastante para sua acção nem acção bastante para sua saudade. E, para o triste de Avalor, passageiro mais estranho ainda que remos e remeiros, o que havia de mais terrível não era não saber se voltaria: era o saber, obscuramente, que nem voltava nem chegava».

Agostinho da Silva («Reflexão à Margem da Cultura Portuguesa»).

«Mouros, gentios e judeus, os submetera Portugal ao flagelo abominando duma superstição implacável e, na fúria de suas diabólicas perseguições, excedera a meta da tradicional crueldade.

Porém ao judeu o constituímos, especificadamente, na vítima preferida; e assim é que, em particular contra nós, piedosamente, à atormentada gente judaica se dá ao dever de a confortar em o transe terrível R. Samuel Usque, natural de Lisboa, no seu livro, escrito em português, Nahon Israel, isto é, Consolação de Israel, e continua: Consolação às Tribulações de Israel composto por Samuel Usque. Impresso em Ferrara em casa de Abrahão Aben Usque, da criação 5313 (de C. 1553), 27 de Setembro.

Este livro é raríssimo; há uma edição de Amsterdão, de caracteres redondos.

A de Ferrara é impressa em caracteres góticos; o prólogo exibe esta epígrafe: Da ordem, e razão do livro Prólogo. Aos Senhores do desterro de Portugal. "Nele (assim nos informa António Ribeiro dos Santos) expõe o autor a sua ideia na composição desta obra, que foi consolar os judeus, seus contemporâneos, na mágoa, em que estavam, de haverem sido desterrados de Portugal, trazendo-lhes à memória outras muito maiores calamidades, que haviam experimentado os seus antepassados; e para isto se propôs recontar, um por um, todos os trabalhos e desventuras com que os judeus haviam sido maltratados em todas as idades".

Até às lágrimas nos comove a firmeza no parentesco moral com a pátria que os repudia, quando atentamos no motivo pelo qual Samuel Usque escreveu a sua obra em português. É porque, diz ele, sendo o seu principal intento falar com portugueses e, representando a memória deste seu desterro, buscar-lhes, por muitos meios e longo rodeio, algum alívio aos trabalhos que passavam, desconveniente era fugir da língua que mamara e buscar outra emprestada, para falar a seus naturais.

(...) Sem embargo, é de justiça consignar que o rancor inexorável contra o judeu não se restringia só ao ânimo português e cumpre ter presente que esse ódio temulento não escolhia a terra lusitana para sua residência exclusiva. Fora pertença de todo o Velho Mundo e, por uma lastimosa recorrência atávica, reaparece hoje em dia, na França, na Alemanha, proclamado como uma teoria social por todos aqueles que se não pejam de se chamarem anti-semitas.

Anti-semitas!

A penúria de lealdade começa logo pela designação. Denominam-se anti-semitas, em vez de se chamarem, espessa e grossamente, antijudeus. Como se algum empenho os assanhasse contra os árabes! E, todavia, a juízo do sábio Maury, para topar com o verdadeiro semita, cumpriria ir buscá-lo entre os árabes do deserto. Seria propriamente a eles que coubesse o quadro célebre que do seu condicionalismo de espírito traçou o eminente historiador de seus idiomas, o ilustre Ernesto Renan.

|

| Ernesto Renan no Colégio de França |

Mas estes anti-semitas de agora o que são é inimigos da raça judaica, para a qual endereçam um ódio arcaico, cobiçoso de fanáticas perseguições. Isto sob o lance da iniciação do século XX, na culta Alemanha, na espirituosa França, à laia das investidas desse rancor hispano-português das datas esplendorosas da Inquisição aqui!

Constitui uma das modernas vergonhas a literatura copiosa antijudaica que tem infectado as livrarias do mundo que pomposamente se intitula civilizado; ela não traz, porém, ao mercado dos ódios novidade e nem só uma das acusações compendiadas nas bonitas brochuras hodiernas prima pela invenção; tudo se encontra já nos dislates que compõem as toscas encadernações da biblioteca anti-rabínica.

Os números constam do "Memorial dos Escritores Portuguezes que escrevêrão de Controversia Anti-Judaica", segundo a lista organizada por António Ribeiro dos Santos, para as Memórias de Literatura da Lusitana Academia Real das Ciências de Lisboa.

E os nossos mais facundos e fecundos, disertos e dissertos anti-semitas do século XVII nada adiantaram, eles mesmos, sobre as invectivas da Antiguidade clássica, à qual se volveram antipáticos certos peculiares traços da fisionomia moral do judaísmo. O eruditíssimo Teodoro Reinach entendeu poder resumi-los em dois grandes capítulos de acusação contra a gente hebreia: o seu particularismo religioso, o seu particularismo social. Ele reuniu, com destino à colecção das publicações da Sociedade dos Estudos Judaicos, larga ajunta de textos de autores gregos e romanos relativos ao judaísmo, os quais traduziu e anotou.

Aí vem já tudo: a covardia dos judeus, a lepra dos judeus, a sarna dos judeus, a teimosia dos judeus, o servilismo dos judeus, a temeridade dos judeus: - os vícios mais opostos, os defeitos mais contraditórios. Marco Aurélio acha-os embrutecidos; são considerados os mais ineptos de todos os bárbaros. Tácito exprobra-lhes a devassidão - projectissima ad libidinem gens; Marcial e Amiano Marcelino, o cheirete; do texto deste último nasceria a famosa acusação do faetor iudaicus, a crença, muito espalhada na Idade Média (pondera Reinach), de que os judeus têm um mau cheiro especial.

Mas não tão-só na Idade Média. Em 1668, em Lisboa, Vicente da Costa (Breve Discurso Contra a Herética Perfídia do Judaísmo) nada deixa, sobre o ponto, a desejar.

(...) Na época cristã, a causa do morticínio ritual provém do deicídio de Jesus Cristo; em virtude deste crime inconcebível (qual o do assassinato de Deus pelos homens) os descendentes dos criminosos foram castigados por certo modo espantoso, e assim os "Iudeus padecem fluxos de sangue nas partes secretas", informa-nos Vicente da Costa. Ora, no fito de acabar com isso, que fizeram eles? "Para alimpar esta praga diz Frey Rodrigo de Hiepes no seu tratado do Minino da Guardia, que introduzirão os Iudeus matar crianças innocentes por lhe dizerem que com aquelle sangue se avião de remediar, & aly authoriza esta verdade, & cita alguns Authores na terceira parte da historia, no capitulo quarto".

(...) Na Alemanha (como na França), em nossos dias, reproduziu-se contra os judeus a acusação do assassinato periódico do menino cristão; há numerosos livros com este objecto. Porém, na Alemanha (como na França) ainda se não deu com o motivo e o proveito dessa abominação.

Seria prestar serviço ao anti-semitismo do século XX o indicarem-lhe a luminosa explicação aprovada no século XVII pela Inquisição Portuguesa.

A qual não carecia aliás de pretender punir esse crime para ir queimando, intermitente mas sistematicamente, nos judeus cristianizados. Regularidade perfeita!

Por isso, mestre José Ha-Cohen, em seu Emek Ha-Bakka, designou pelo expressivo cognome de "o forno de ferro" a esta terra lusitana: "... o forno de ferro, Portugal, que Deus amaldiçoe!".

|

| Sampaio Bruno |

Categoricamente lhe marca o motivo específico. Indigita-no-lo quando em sua crónica prossegue. "Após a morte (escreve) desse feroz e violento Manuel, ao qual sucedeu João, os conversos multiplicaram-se em número e propagaram-se consideravelmente em Portugal, olvidaram Deus seu Criador e ajoelharam perante o ídolo de ferro fundido. Mas, ao cabo de algum tempo, por ordem do rei, estabeleceu-se sobre eles inquisidores que os acusaram da não-observância dos éditos régios, acabrunharam-nos de tormentos e, no arrebatamento de seu ódio, deles encarceraram e queimaram grande número no ano 5291, isto é, 1531. Muitos outros surdiram apanhados em os laços que lhes armaram seus perseguidores no momento de se escaparem, ou ainda reconduzidos os levaram dos navios onde se tinham escondido para fugir, e foram igualmente arrojados à fogueira; um grande número, finalmente, em sua pressa de se escaparem por mar, caíram ao fundo das águas como chumbo e ninguém lhes veio em socorro. Multidão deles fugiu por sete caminhos, em todas as direcções (Deuter., 28, 25), todos os dias, como diante da perseguição da espada, e sofreram males numerosos e terríveis durante suas peregrinações depois que saíram do forno de ferro, Portugal, que Deus amaldiçoe!"».

Sampaio Bruno («O Encoberto»).

«Sampaio Bruno, cujo judaico-maçonismo é gato escondido com rabo de fora, não deixou de assinalar a aliança dos Cavaleiros do Amor Anti-Roma, que se mantiveram e transitaram desde o trobar clus medieval às academias do século XVII, e às Lojas, do século XVIII em diante. A ideia religiosa do judaísmo, como José de Maistre evidenciou, e como Bruno viu - dá aso a que se admita que o projecto judaico de conquista do mundo se sirva da Maçonaria, ao menos como elemento dissolutor do Cristianismo.

Noutra esteira, que não a dos legitimistas, Bruno apontou as analogias da vida maçónica e da moral hebraica, sublinhando os artigos da crença maçónica, mas os factos não são as regras, e por saber fica se a aliança existe; e, se existe, qual a natureza do projecto: actual ou intencional.

Da actualidade do projecto se convenceram muitos. Sem uma Justiça nacional, os grupos em confronto procuram aplicar ou distribuir Justiça. Retomando uma tradição antiga, a Ordem de S. Miguel da Ala ressurgiu, sob o signo da Cruz, contra a actuação maçónica.

O Cardeal Saraiva procurou demonstrar a inexistência histórica da Ordem, mas fica por saber qual o seu intento: se provar o infundado dos restauradores, se, pela negação de S. Miguel da Ala, insinuar a inexistência das ordens secretas, para defender aquela a que pertencia, como Irmão Condorcet, a Maçonaria. Não obstante, manifestando o ideário alista, e combatendo a influência maçónica, distinguiu-se o jornal A Nação (1848), tido e havido como porta voz de S. Miguel da Ala.

Parece que a Maçonaria é apenas um "mito", que justifica o combate da "reacção" contra os partidários da separação do Trono e do Altar, ou contra o jacobinismo e o judaísmo. Ora, o maçonismo faz a sua guerra a vários níveis; e, se falha na esfera iniciática, obtém vitórias na esfera do militantismo político, nas escolas e nos sectores públicos. Os intelectuais do liberalismo podiam não estar inscritos na ordem, mas aderiam aos seus ideais e colaboravam com denodo, dirigindo as actuações para o enfraquecimento da Igreja.

Jesuíta foi, desde muito cedo, não tanto um substantivo, mas um adjectivo qualificativo, tal como Judeu. O termo jesuíta, como ápodo pejorativo, começou a ser usado cerca de 1540, com intento malévolo, aplicado a todo o católico que punha reservas às modificações protestantes. O processo inquisitorial contra a Inquisição visou mais longe - o alvo era a Igreja Católica, Roma. As ideologias nórdicas e reformistas teriam escolhido deficiente alvo, se este fosse apenas o Santo Ofício. O fogo polémico visou todas as instituições que contrariam o projecto protestante, instituições essas que, no mínimo, e na Península Ibérica, eram a Inquisição, a Companhia de Jesus e o Aristotelismo. A corrente nórdico-reformista venceu em termos de política. Em 1759, quando se assistia aos últimos actos inquisitoriais, a Companhia de Jesus era suprimida, a Inquisição secularizada, a Universidade reformada, e Aristóteles banido.

A delimitação política dos lugares empurrou a Companhia para o espaço tradicionalista, pelo que, restaurada em 1814, por Pio VII, o seu aparecimento sob o domínio miguelista seria inevitável. Inevitável foi também o efeito constante da Lei de 1910, que restaurou a Lei de 1759. Vencido o tradicional-nacionalismo, substituídos pela nação republicana neopombalina, os Jesuítas iam de novo para o exílio. Os argumentos antes manipulados contra os judeus passaram a ser utilizados contra os Jesuítas; e as propostas de solução do problema judaico passaram a ser propostas de solução do problema jesuítico. Aquele tipo de literatura em que os antijesuítas José Caldas e Alexandre Braga foram exímios, no trânsito para a República Positivista, abunda em autores e títulos; e uns defenderam a expulsão, enquanto outros defenderam a presença, com submissão aos interesses do Estado, leia-se, do regime político. O decalque da questão judaica não podia ser melhor, nem mais falha de imaginação.

A oposição das sociedades secretas anticatólicas à Companhia de Jesus começou em 1614, com a revelação de uma presumível vida oculta adentro da Ordem, conforme o testemunho da Monita Secreta, publicada em Cracóvia, atribuída ao jesuíta polaco Jerónimo Zahorowsky, que constituiu fonte para outras divagações, como essa que Fernando Pessoa aceitou, da existência do Oriente Feota, ou maçonaria Jesuítica, cujo Mestre seria o Papa. São ainda as sociedades secretas que movem a abertura de fossos entre judeus e Jesuítas, no sentido de evitar eventuais acordos de princípio entre a Igreja e a Sinagoga. É esse o objectivo da novela O Judeu Errante, de Eugénio Sue, cujas artimanhas foram refutadas por Víctor Joly em 1813, numa análise dos mitos definidos e manipulados pelo pombalismo e pelo liberalismo maçónico, segundo os quais os Jesuítas seriam os inimigos da Nação republicana, imoladores de inocentes, e, mais tarde, fabricantes de óleo humano. Na mente de Magalhães Lima, o maior inimigo da Maçonaria era a Companhia de Jesus, e todas as acusações que antes se dirigiam aos Judeus eram boas, se aplicadas aos Jesuítas. Autores como Brito Aranha (falecido em 1914) e Mariano José Cabral, apoiaram a transferência da mítica antijudaica para a mítica antijesuítica: que o propósito jesuíta é o domínio do mundo, e, por isso, nalguns casos, não é estranhável que haja quem pense existir uma aliança entre Maçonaria e Jesuítas. O combate aos Jesuítas, que, em 1899, se expressou na série novelo-folhetinesca de Guedes de Quinhones, (descendente daqueloutro, que acusava os judeus de mau cheiro?), visava a Igreja, sendo concordante com a tendência hebraica, que vê o Império Judaico na sucessão da destruição de Roma.

Em 1895, a quando do Congresso Católico, os socialistas, ligados à Maçonaria ateia francesa, levaram a efeito o Congresso Socialista Anticatólico, em que se preconizou a aplicação à Igreja das medidas que o poder praticara em relação aos judeus: suspensão do ensino religioso, supressão do orçamento de culto, "ampla liberdade" religiosa e política, e apologia do registo civil. O registo civil era, para a época, o que o baptismo fora para os judeus: quem se baptizava, bem; quem não se baptizava, tinha de sair. Quem se regista bem; quem não se regista, mal. Este espírito socialista era o mesmo que levara a efeito a Conferência de Tomar, em que algumas das comunicações reivindicavam o parentesco com os Templários, sem atenção aos valores da genealogia espiritual e da teologia simbólica.

Reconhecendo apenas a soberania do povo maçónico, a Maçonaria dividiu-se em dois Grandes Orientes, de algum modo identificativos da Maçonaria do Norte e da Maçonaria do Sul, desde então se acentuando a divisão nacional, em duas metades, que não se toleram uma à outra, embora coexistam. Metade do país é republicana, outra metade é monárquica; metade é cristão-velho, metade é cristão-novo. Levando o efeito estilístico mais longe, Mário Sáa poderia identificar os cristãos-novos com os republicanos e mações, e, os cristãos-velhos, com os monárquicos e católicos. A consciência maçónica desta divisão fá-la saber que, à unidade nacional não se segue uma unidade territorial. População e território não estão aderidos um ao outro em perfeição de forma: o povo português não é; será o povo a construir pela Maçonaria. O que é, o que se vê como facto presente é o território, que, não tendo perfeita soberania, é mais do que o solo permanente, um deserto de trânsito. Curioso é de notar que, nas sucessivas constituições, desde 1822, Portugal não é definido como uma Pátria, mas como um sítio onde se está, um território que se ocupa, aspecto que não deixa de convergir com certas noções existenciais do galut judaico, e que se agravou nas duas Constituições ditadas pelo poder não-maçónico, a de 1933 e a de 1971, que começaram por definir os limites territoriais, quando, em vista da evolução política, era mais justo definir a amplitude das gentes. A Constituição do Estado Novo delimitou a pluricontinentalidade, mas não definiu à letra a plurirracialidade, cujo conceito foi pensado e desenvolvido nos escritos ideológicos, mas que devia constar da Constituição. Se importa dividir para reinar, a Maçonaria coetânea conseguiu os intentos, ao desmembrar o território, sem a provocação de um exílio massivo, como decerto ocorreria, se houvesse população constitucionalmente definida. Houve os milhentos casos de desalojados, por terem optado pela nacionalidade portuguesa, mas isso pode não constituir uma diáspora, como seria de esperar, se a partilha de cidadania portuguesa fosse dirigida à profundidade. Assim, o território maçónico parece ser o território da União Ibérica, aspecto em que há nítida identificação com as imagens sefarditas, nas quais o Sefarad é apenas um. União Ibérica é, de resto, a existência histórica da comunidade judaica de Amesterdão, onde judeus portugueses e castelhanos comungavam e falavam, quer em português, quer em castelhano...».

Pinharanda Gomes («A Filosofia Hebraico-Portuguesa»).

«A História de Portugal cinde-se em dois períodos radicalmente distintos. Sobretudo através de A Pátria e de A Mensagem, os nossos poetas, prolongando neste ou naquele sentido o ensino de O Encoberto, [e] os nossos filósofos tiveram disso perfeita consciência e o correspondente saber. O primeiro período, de um só rei para três Repúblicas - a judaica, a cristã e a islâmica -, vai até D. João III; com D. João III e o estabelecimento da Inquisição em Portugal tem início o segundo período. A tese de Sampaio Bruno é, porém, que foi no período, de absoluto predomínio da "casta" cristã, para empregar a expressão de Américo Castro, que se deu o maior avanço no aperfeiçoamento dos espíritos, cada vez mais próximos, de vinténio para vinténio, da era messiânica. O segredo deste contra-senso terá sido o aparecimento na história do cristão-novo. Deste ponto de vista, o estabelecimento da Inquisição foi providencial. É certo que os aspectos negativos ou sinistros da nossa sociabilidade se devem à especial complexão dessa criatura híbrida pela qual se define o cristão-novo: os judeus e os muçulmanos que não puderam ou não quiseram partir para o exílio, ao verem-se de repente obrigados a praticarem outra religião, aterrorizados com a destruição das suas mesquitas e sinagogas, tiveram de fingir o fanatismo, de cultivar a hipocrisia e a tradição, de praticar a denúncia ou então tiveram de viver em medo e inquietação constantes o seu criptojudaísmo ou o seu criptoislamismo. O ateísmo é também, em certos casos, um dejecto desta situação. A astúcia e o espírito diplomático, a capacidade de falar ou de pensar em duas línguas e o subtil sentido da metáfora ou da ironia são, entre outros, os seus produtos superiores. Esta última linha é a da nobreza espiritual sufi ou sefardi.

Toda a psicologia do cristão-novo converge para o dar como o elemento activo capaz de realizar a síntese entre as duas religiões, a antiga dos seus pais e a nova dos seus dominadores, isto no caso evidentemente de não ter sido corrompido pela hipocrisia, pela cobardia ou pelo ódio. Sampaio Bruno dá os jesuítas, no período de formação da Companhia, como um grupo de conversos, não diz qual a sua origem, se judaica se islâmica, mas Álvaro Ribeiro em Escolástica e Dedução Cronológica claramente significa que, ainda hoje, conduzem, na melhor forma cristã, o pensamento islâmico. Muito mais do que o sinal pela arquitectura das igrejas-salões barrocas nos alerta a semelhança dos Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola com os exercícios espirituais dos sufis. O jesuíta espanhol Asín Palacios tratou largamente da analogia no seu Islão Cristianizado. Santo Inácio era espanhol e, na verdade, a influência muçulmana é muito mais acentuada em Espanha do que em Portugal, com nítido reflexo nos fonemas da língua. Esta distinção entre portugueses e espanhóis carece de mais sólida fundamentação, mas fica aqui como uma aliciante hipótese.

"Heterodoxia" e "ortodoxia" são relativos entre si. Se houvesse incompatibilidade da doutrina, do dogma e dos sacramentos da Igreja de Christo com a kabbalah, como teria sido possível a obra catolicíssima de Joseph de Maistre, guia oculto da Ordem maçónica martinista? Joseph de Maistre não se afasta um yod da ortodoxia e, no entanto, outra coisa está por debaixo. Não será uma relação análoga que o próprio Filho do Homem estabelece entre o Novo e o Velho Testamentos?

No mundo árabe e no mundo hebraico, as relações entre heterodoxos e ortodoxos nunca atingiram o ponto de cisão que a história regista no mundo ocidental cristão, nem da parte dos primeiros nem da parte dos segundos e, se é possível, por exemplo, lembrar a excomunhão, na Holanda, de Espinosa e de Uriel da Costa, a verdade é que os kubbalim judeus ou muçulmanos nunca deixaram de respeitar integralmente a revelação dos profetas e de praticar os ritos da religião. A cisão entre heterodoxia e ortodoxia é a principal causa, no Ocidente, das grandes concepções científicas, elaboradas longe da Igreja e, por fim, contra a Igreja, que se mostra desde o início hostil ao livre pensamento, sem o qual não há filosofia, e à livre imaginação, sem a qual não há poesia. Tais concepções, nascidas da contemplação religiosa dos mistérios do universo, degeneraram, nos seus divulgadores, no materialismo mais estúpido, mas é nesta forma que abrem curso, se tornam prestigiadas pelas suas consequências no domínio da técnica e acabam por se impor ao próprio magistério eclesiástico, nos tempos modernos. Tenta-se então conciliar fé e razão, religião e ciência, mas tardiamente esquecido ou ignorado já o processo mental esotérico que poderia servir de mediador. Em consequência, têm se produzido verdadeiras monstruosidades, no domínio da apologética, como essa, por exemplo, de, perante o darwinismo vencedor, se ter chegado ao ponto de defender que Deus insuflou o espírito, o Espírito Santo, no "antropopiteco", como aquela de se vir a garantir o dogma da virgindade de Maria pela fisiologia, para não falar já das várias teses do pensamento de Teillard de Chardin, em que Deus é gerado pela própria matéria».

António Telmo («Filosofia e Kabbalah»).

«No propósito imenso de conciliar pessoalmente a razão com a fé, ou a razão com a vida, - porque a fé também nutre a vida espiritual, - procurei completar os estudos de filosofia, com os de teologia, e atraído pelo pensamento racionalista de Santo Anselmo fui levado a estudar também o problema enunciado no Cur Deus Homo. A relação do espírito divino com a alma humana, atestada por muitos testemunhos fidedignos que constituem a Bíblia, desde o profetismo ao messianismo, nunca opusera dificuldade à minha razão, mas a inserção directa do logos na carne transiente, corruptível e sofredora aparecia-me como um mistério hostil à puridade religiosa. Na perfeita consciência de que publicava um apelo a quem por demais meditara no pecado original e alcançara a fé que há-de ser católica, escrevi esta dedicatória a quem considerava integrado na filosofia portuguesa:

A JOSÉ RÉGIO,

POETA DO MISTÉRIO DA ENCARNAÇÃO

A significação subtil do epigrama crucial foi entendida pelo comum dos leitores, mas a incompreensão do vulgo letrado ainda mais me fez meditar, obstinadamente, na razão universal que suporta o alcance transcendente de tão breves dizeres.

(...) No livro de A Chaga do Lado nada vemos de satírico, de fáunico, de dionisíaco nas imagens dos poemas, mas apenas o desenvolvimento da ironia em zombaria, sarcasmo, cómico, caricaturando a reacção passional de indignação e plasticizando o sentimento do pobre. Como também nada vemos de frieza lapidar dos números pagãos nos outros poemas, embora reconheçamos a existência do talento epigramático em outras obras de José Régio. Todo o livro é, pelo contrário, a expressão séria de um cristianismo notável, actuante e dominante.

A intenção cáustica, fogosa e ígnea no procedimento de Jesus para com os vendilhões do templo nem sempre tem sido bem entendida pelos cristãos que celebram nesse episódio o justo castigo contra um crime comparável à simonia. Todos os antecedentes evangélicos, isto é, os livros dos profetas, parecem aconselhar outra interpretação. Jesus não faz mais do que proceder segundo o que disseram Isaías e Jeremias contra os holocaustos e os sacrifícios que os saduceus realizavam no Templo. O profeta havia afirmado que tal não era a vontade de Deus de Israel, o qual ordenara apenas aos fiéis que ouvissem a sua voz e cumprissem seus mandamentos.

Fiel ao Espírito Santo, Jesus exprime a sua ira e o seu furor. Justo é que se interprete a indignação do profeta contra aqueles que, apesar de tudo, tendem a conservar o culto dos sacrifícios em oferendas, vítimas expiatórias ou esmolas pecuniárias, lamentáveis restos de um paganismo de que o homem se desprende e desonera, em vez do aperfeiçoamento ético da alma, do culto de espírito a espírito, que só esse é verdadeiramente agradável a Deus. Não está, portanto, esse episódio focado sobre o pecado venial dos comerciantes que auxiliam os fiéis a praticar um culto errado, mas na significação do destino que os sacerdotes zeladores devem atribuir ao templo.