Escrito por Orlando Vitorino

«A relação do hegelianismo com o historicismo não se limita, porém, a esta determinação do pensamento como inserido no tempo e do homem como inserido na história. Na dialéctica do sistema, a história surge representando o trânsito necessário do Espírito Objectivo para o Espírito Absoluto.

Deverá neste ponto observar-se que se terá de distinguir no hegelianismo, por um lado, o que é pensamento da história enquanto conceito ou realidade dos acidentes e das contingências que constituem o decurso dos eventos culturais e civilizacionais e da vida humana e natural através dos séculos, e, por outro lado, o que é pensamento desse mesmo decurso para o compreender, que é o que cumpre à razão, num processo tal que a aparente contingência de eventos, figuras e culturas revela a intrínseca necessidade que o carácter acidental oculta e esconde.

Será o primeiro que propriamente constitui a filosofia da história; será o segundo a filosofia de um evento, de um período histórico ou de uma civilização. O primeiro é o que integra a história, como realidade em si, no conjunto da cultura, e como tal aparece ela no último capítulo da parte da "Enciclopédia das Ciências Filosóficas" que se ocupa do Espírito Objectivo e nos derradeiros parágrafos dos "Princípios da Filosofia do Direito"; num e noutro ponto, a história constitui o momento em que o Espírito Objectivo, depois de adquirir a forma do Direito, se dissolve para dar lugar às manifestações do Espírito Absoluto.

Assim figura a história no sistema do Direito como aquela realidade que está para além do Estado, forma última que este é da existência da liberdade no mundo real, "único verdadeiro Deus na Terra". Mas o Estado encontra-se preso aos limites, às cisões dominantes neste mundo real, é a forma terrena, de uma ideia sim, mas de uma ideia nacional, radicada num povo, portanto ainda particularizada, ainda presa à liberdade sem mediação. E é a história que desfaz esta ligação da ideia à particularidade, que anula a fixidez "divina" do Estado, que liberta a ideia das formas ainda radicalmente particulares e a restitui à universalidade que lhe é própria.

A segunda distinção é a que aparece em muitos capítulos da "Fenomenologia do Espírito" e ao longo das lições sobre "Filosofia da História Universal". Do que se trata aí não é, porém, da história como conceito e como realidade mas daquilo que, no conteúdo exterior que se reúne na história dos séculos, constitui manifestação do espírito e desenvolvimento da ideia, daquilo que, numa expressão paradoxal mas fiel ao pensamento hegeliano, se pode e deve abstrair da sua situação no tempo e na história para se considerar na relação directa com a ideia e o espírito, daquilo que, enfim, pertencendo à história, se pensa fora da história.

[...] Em face deste significado que o hegelianismo atribui à história, pode chegar-se até a reconhecer em Hegel um pensamento essencialmente historicista. Assim aconteceu quando o marxismo reduziu a dialéctica hegeliana a um materialismo histórico, redução que, no domínio do pensamento orientado para a acção, está longe de ser a única de que o hegelianismo é susceptível. Claro que tais reduções, embora reivindicando nobres origens, não podem pretender, não diremos que constituir o pragmatismo cultural e político do vasto sistema de Hegel, mas tão só a melhor interpretação de qualquer dos mais importantes momentos desse sistema. Todas elas acabam por reconhecer que radicam, não no hegelianismo, mas na interpretação de uma parte dele que, cindida do todo, não sabemos se poderá considerar-se como pertencendo-lhe. Assim se explicam a perplexidade e até a desconfiança que, dentro das suas mesmas epigonias, o hegelianismo suscita.

Quanto dissemos é, pois, suficiente para mostrar como o hegelianismo contém uma dignificação e até uma exaltação da história como em nenhum outro pensamento havia sido reconhecida. Mas acontece que, simultaneamente, nenhum sistema filosófico contém uma tão definitiva refutação de todo o pensamento e, até, de todos os processos culturais que se limitam àquelas coordenadas que poderíamos designar por categorias históricas.

Em primeiro lugar, refuta o hegelianismo que possa haver, sequer como ideal, qualquer historiografia que se apresente como objectiva, isto é, como demandante de uma verdade sem a intervenção da subjectividade do historiógrafo; e não se limita apenas a refutar a possibilidade de que a haja, como condena desdenhosamente a simples pretensão de a alcançar por significativa de ausência daquele pensamento que é o que dá sentido à história historiada, que é o que - de acordo com a dignidade da razão - ergue a acidentalidade à conceptual necessidade. (Enciclopédia, "Filosofia do Espírito", § 549).

Em segundo lugar, a todo o momento e perante cada inserção da ideia ou do espírito na realidade da existência, o hegelianismo repele a sua consideração de um ponto de vista histórico. São muito frequentes, na obra de Hegel, observações como as seguintes:

"Nada interessa ao fundamento das leis e instituições a forma como surgiram", ou: "A introdução histórica da jurisdição é alheia à natureza da coisa; e quando ela assim for considerada, dão-se provas de uma total incapacidade para pensar" («Filosofia do Direito", § 219)».

Orlando Vitorino (in «A Teoria da História em Portugal. I. O Conceito de História»).

«A propriedade, que no que tem de existência e extrinsecidade se não limita já a uma coisa mas inclui também o factor de uma vontade (por conseguinte estranha), é estabelecida pelo contrato. É neste processo que surge e se resolve, na medida em que se renuncia à propriedade por um acto de vontade comum com outra pessoa, a antítese de ser proprietário para si mesmo e de excluir os outros.

«A relação do hegelianismo com o historicismo não se limita, porém, a esta determinação do pensamento como inserido no tempo e do homem como inserido na história. Na dialéctica do sistema, a história surge representando o trânsito necessário do Espírito Objectivo para o Espírito Absoluto.

Deverá neste ponto observar-se que se terá de distinguir no hegelianismo, por um lado, o que é pensamento da história enquanto conceito ou realidade dos acidentes e das contingências que constituem o decurso dos eventos culturais e civilizacionais e da vida humana e natural através dos séculos, e, por outro lado, o que é pensamento desse mesmo decurso para o compreender, que é o que cumpre à razão, num processo tal que a aparente contingência de eventos, figuras e culturas revela a intrínseca necessidade que o carácter acidental oculta e esconde.

Será o primeiro que propriamente constitui a filosofia da história; será o segundo a filosofia de um evento, de um período histórico ou de uma civilização. O primeiro é o que integra a história, como realidade em si, no conjunto da cultura, e como tal aparece ela no último capítulo da parte da "Enciclopédia das Ciências Filosóficas" que se ocupa do Espírito Objectivo e nos derradeiros parágrafos dos "Princípios da Filosofia do Direito"; num e noutro ponto, a história constitui o momento em que o Espírito Objectivo, depois de adquirir a forma do Direito, se dissolve para dar lugar às manifestações do Espírito Absoluto.

Assim figura a história no sistema do Direito como aquela realidade que está para além do Estado, forma última que este é da existência da liberdade no mundo real, "único verdadeiro Deus na Terra". Mas o Estado encontra-se preso aos limites, às cisões dominantes neste mundo real, é a forma terrena, de uma ideia sim, mas de uma ideia nacional, radicada num povo, portanto ainda particularizada, ainda presa à liberdade sem mediação. E é a história que desfaz esta ligação da ideia à particularidade, que anula a fixidez "divina" do Estado, que liberta a ideia das formas ainda radicalmente particulares e a restitui à universalidade que lhe é própria.

A segunda distinção é a que aparece em muitos capítulos da "Fenomenologia do Espírito" e ao longo das lições sobre "Filosofia da História Universal". Do que se trata aí não é, porém, da história como conceito e como realidade mas daquilo que, no conteúdo exterior que se reúne na história dos séculos, constitui manifestação do espírito e desenvolvimento da ideia, daquilo que, numa expressão paradoxal mas fiel ao pensamento hegeliano, se pode e deve abstrair da sua situação no tempo e na história para se considerar na relação directa com a ideia e o espírito, daquilo que, enfim, pertencendo à história, se pensa fora da história.

[...] Em face deste significado que o hegelianismo atribui à história, pode chegar-se até a reconhecer em Hegel um pensamento essencialmente historicista. Assim aconteceu quando o marxismo reduziu a dialéctica hegeliana a um materialismo histórico, redução que, no domínio do pensamento orientado para a acção, está longe de ser a única de que o hegelianismo é susceptível. Claro que tais reduções, embora reivindicando nobres origens, não podem pretender, não diremos que constituir o pragmatismo cultural e político do vasto sistema de Hegel, mas tão só a melhor interpretação de qualquer dos mais importantes momentos desse sistema. Todas elas acabam por reconhecer que radicam, não no hegelianismo, mas na interpretação de uma parte dele que, cindida do todo, não sabemos se poderá considerar-se como pertencendo-lhe. Assim se explicam a perplexidade e até a desconfiança que, dentro das suas mesmas epigonias, o hegelianismo suscita.

Quanto dissemos é, pois, suficiente para mostrar como o hegelianismo contém uma dignificação e até uma exaltação da história como em nenhum outro pensamento havia sido reconhecida. Mas acontece que, simultaneamente, nenhum sistema filosófico contém uma tão definitiva refutação de todo o pensamento e, até, de todos os processos culturais que se limitam àquelas coordenadas que poderíamos designar por categorias históricas.

Em primeiro lugar, refuta o hegelianismo que possa haver, sequer como ideal, qualquer historiografia que se apresente como objectiva, isto é, como demandante de uma verdade sem a intervenção da subjectividade do historiógrafo; e não se limita apenas a refutar a possibilidade de que a haja, como condena desdenhosamente a simples pretensão de a alcançar por significativa de ausência daquele pensamento que é o que dá sentido à história historiada, que é o que - de acordo com a dignidade da razão - ergue a acidentalidade à conceptual necessidade. (Enciclopédia, "Filosofia do Espírito", § 549).

Em segundo lugar, a todo o momento e perante cada inserção da ideia ou do espírito na realidade da existência, o hegelianismo repele a sua consideração de um ponto de vista histórico. São muito frequentes, na obra de Hegel, observações como as seguintes:

"Nada interessa ao fundamento das leis e instituições a forma como surgiram", ou: "A introdução histórica da jurisdição é alheia à natureza da coisa; e quando ela assim for considerada, dão-se provas de uma total incapacidade para pensar" («Filosofia do Direito", § 219)».

Orlando Vitorino (in «A Teoria da História em Portugal. I. O Conceito de História»).

... Não só eu posso (§ 65.º) desfazer-me da minha propriedade como de uma coisa exterior mas ainda sou logicamente obrigado a aliená-la como propriedade para que a minha vontade se torne existência objectiva para mim. Aqui, porém, a minha vontade como alienada é, no mesmo passo, uma outra. Onde esta necessidade do conceito é real, é na unidade das vontades diferentes que nela perdem o que têm de diferentes e de distintas. Esta identidade de vontades também, porém, implica (neste grau) que cada uma delas não seja idêntica a outra e para si persista como uma vontade própria.

... Esta relação é, pois, a mediação de uma vontade que permanece idêntica através da distinção absoluta de proprietários e implica ela que cada qual, por vontade própria ou pela de um outro, deixe de ser, continue a ser ou venha a ser proprietário. A mediação da vontade consiste em, por um lado, abandonar uma propriedade (quer dizer: uma propriedade individual) e, por outro lado, aceitar uma propriedade da mesma natureza (que, portanto, pertence a outrem) e sobre isso a condição de coincidência entre uma volição que só se manifesta quando outra volição está presente como contrapartida.

... As duas partes contratantes comportam-se uma perante a outra como duas pessoas independentes imediatas. Por conseguinte:

a) O contrato é produto do livre-arbítrio;

b) A vontade idêntica que tem de existir no contrato só é afirmada por estas duas pessoas, é pois comum mas não universal em si e para si;

c) O objecto do contrato é uma coisa exterior e particular, pois só assim pode estar submetido à simples volição que as partes tem de aliená-la.

Nota - Não pode, portanto, considerar-se o casamento dentro do conceito de contrato. Foi isso, no entanto, o que Kant estabeleceu e, é preciso dizê-lo, em todo o seu horror ("Princípios Metafísicos da Doutrina do Direito", pág. 106 e segs). Também a natureza do Estado não consiste em relações de contrato, quer de um contrato de todos com todos quer de todos com o príncipe ou o governo. A inserção destas relações contratuais ou da propriedade privada nas relações políticas teve por resultado as mais graves confusões no direito público e na realidade. Tal como outrora os privilégios públicos e as funções do Estado foram considerados propriedade imediata de certos indivíduos em detrimento do direito do príncipe e do Estado, assim, no período moderno, se consideram os direitos do príncipe e do Estado como fundados em contratos de que eles constituiriam objecto, determinando-os como simples vontade comum resultante do livre-arbítrio de todos os que se reúnem no Estado. Por mais diferentes que sejam estes dois pontos de vista, entre eles há, no entanto, de comum isso de transporem os caracteres da propriedade privada para um terreno que é de uma natureza diferente e mais elevada...

|

| O local de nascimento de Hegel, em Stuttgart, que agora abriga o Museu de Hegel. |

... Porque no contrato real cada contratante conserva a mesma idêntica propriedade no que adquire e no que cede, é este elemento permanente que se distingue como sendo a propriedade que no contrato é em si mesma, constituindo as coisas exteriores objectos de troca. É esse valor, a universalidade em que os objectos de troca, com todas as suas exteriores diferenças qualitativas, são iguais (§ 63.º).

Nota - A regra de que uma laesio enormis suprime a obrigação assumida no contrato, tem origem no conceito do contrato e, mais particularmente, naquele seu aspecto que faz que, na alienação, o contratante deva continuar a ser, e com maior precisão, proprietário. A lesão não só é enorme (chama-se assim quando ultrapassa metade do valor), mas infinita sempre que um contrato ou qualquer estipulação obriga a alienar um bem inalienável (§ 66.º). Para mais, a estipulação distingue-se do contrato como uma parte e um momento se distinguem do todo e como a aceitação formal se opõe ao conteúdo... Deste ponto de vista, ela contém apenas os caracteres formais do contrato, a aceitação de um em ceder e do outro em receber; por isso se inclui entre os contratos unilaterais.

A distinção dos contratos em unilaterais e bilaterais, bem como as outras classificações do direito romano, ou são aproximações superficiais feitas de um ponto de vista particular e muitas vezes exterior como o que se refere à natureza das formalidades, ou confundem determinações que se referem à natureza do contrato e outras que se reportam ao processo (actiones) e actos jurídicos exigidos pela lei positiva e que, muitas vezes resultantes de circunstâncias completamente exteriores, lesam o conceito do direito.

... A diferença entre a propriedade e a posse, entre o aspecto substancial e o aspecto exterior (§ 45.º), exprime-se no contrato como diferença entre o acordo de duas vontades idênticas e a execução que o realiza. Uma vez estabelecido, tal acordo é, para si e em oposição à execução, algo de representado; como a espécie de existência própria das representações é o sinal («Enciclopédia, § 379.º), é preciso dar-lhes essa existência na expressão da estipulação, por meio de formalidades que consistem em gestos e outros símbolos, em particular por uma declaração verbal bem definida pois que a linguagem é o meio mais digno de representar o espírito.

Nota - Seguindo esta descrição, a estipulação é, sem dúvida, a forma que confere existência, primeiro como simples representação ao conteúdo concluído no contrato. Mas a representação é apenas uma forma, e não significa portanto que o conteúdo seja também algo de subjectivo a desejar ou a querer isto ou aquilo pois, mais do isso, o conteúdo é a conclusão que a vontade impõe».

Hegel («Princípios da Filosofia do Direito»).

«Os portugueses já têm todos os elementos para não se deixarem iludir. O nó do problema é a propriedade. O nó do problema, o gatilho da pistola, o que une e divide as forças que neste momento e nestes últimos decénios, em Portugal e no mundo, disputam o poder político. Do que se trata, tudo de que se trata, é de decidir entre o reconhecimento da propriedade e a abolição da propriedade.

Socialismo e capitalismo, colectivização, estatização, nacionalização, socialização, autogestão, cooperativismo, iniciativa privada, empresa privada, etc., tudo isso são palavras que, em si mesmas, pouco ou nenhum sentido têm e que, verdadeiramente, só designam uma de duas coisas: ou se quer continuar a reconhecer a propriedade ou se quer a abolição da propriedade.

De um lado e do outro há, todavia, má consciência. Má consciência que se revela no receio de empregar a palavra propriedade. Os que, de um lado, querem que se reconheça a propriedade, receando-se esmagados pelo socialismo triunfalista que não sabem refutar, substituem a palavra certa por eufemismos como "iniciativa privada". Os que, do outro lado, querem abolir a propriedade, vendo-se incapazes de pensar essa abolição em todas as suas consequências, substituem a palavra certa por outros eufemismos: colectivização, estatização, etc. No meio, ficam ainda os mais hesitantes e impotentes, misturando, em suas estreitas cabeças, todo o género de combinações inviáveis na esperança de conciliarem a existência "reaccionária" da propriedade com a abolição "progressista" da propriedade: são os que, sempre sem dizerem a palavra própria, falam do socialismo que ainda não é comunismo e se entontecem a fazer institutos António Sérgio para explicarem a si mesmos o que sejam coisas como colectivização, cooperativismo, autogestão, etc.

Com tantos e tais receios, com tantas e tais combinações vazias, com tantas e tais palavras sem sentido, nunca mais nos entendemos. Deixem-se, pois, de recorrer a palavras que pouco ou nada significam, deixem-se de utilizar eufemismos enganadores e hipócritas, deixem-se de ser gente que não sabe o que diz e quer dizer o que não sabe. Encarem a realidade de frente, encarem-se a vós mesmos de frente e empreguem as palavras próprias. Não tenham medo de dizer que tudo consiste em ser a favor ou contra a propriedade.

[...] A abolição da propriedade é o que sempre definiu o antiquíssimo comunismo. Poderão os comunistas falar de meios de produção, de lutas de classes, de proletariado escravizado, de burgueses e de mais-valia. Poderão até recorrer a metáforas de origem homossexual como a da "exploração do homem pelo homem". Do que exclusivamente se trata é de abolir a propriedade. Abolida a propriedade, o comunismo atinge a única finalidade que lhe é própria, e que é também, simultaneamente, o seu ponto de partida. Ponto de partida para quê, para onde, ninguém sabe. O seu patrono moderno, Karl Marx, encolerizava-se quando lhe perguntavam o que se iria fazer depois de abolida a propriedade. Não sabia. Encolerizava-se e respondia: "Eu não faço receitas de cozinha".

É fácil organizar o combate pela abolição da propriedade. Ao longo da história, muitas vezes o combate se travou e muitas vezes, até, saiu vitorioso: na Esparta de Licurgo, na Morávia dos anabaptistas, no Paraguai dos Jesuítas, na Rússia dos bolchevistas... Mas, abolida a propriedade, os homens continuam a estar no mundo; continua a haver, de um lado, os homens e, de outro lado, as coisas de que é feito o mundo. Os homens não podem viver sem o mundo e a existência no mundo é uma existência de relação com as coisas. A propriedade é, precisamente, esta relação. Abolida a propriedade, que acontece? Deixa de haver homens? Impossível. Passam os homens a viver separados do mundo? Não podem. Qual a receita que Marx se recusava a fazer? A única que os diversos cozinheiros conseguiram fazer - e a única que os comunistas, antes e depois de Marx conseguiram fazer - foi a de passarem para o Estado a posse (com a qual confundem a propriedade) das coisas. Ora o próprio Marx já havia prevenido que essa não era a solução, e claramente afirmou que transferir a propriedade para o Estado seria um mal pior do que manter a propriedade nos indivíduos. Com efeito, os resultados da estatização sempre estiveram longe de ser risonhos: massacre de milhões de homens, escravidão generalizada e até instituída, etc. E se não se pode dizer que, em rigor, tenham sido uma "estatização da propriedade" todos os diversos regimes comunistas que houve ao longo da história - alguns deles bem mais duradouros do que os marxistas actuais - também de nenhum deles se pode dizer que foi risonho: o dos espartanos foi a vergonha do "milagre grego"; o dos anabaptistas evanesceu-se no caos; o de Münster evanesceu-se na sangueira; o do Paraguai, levou, em duzentos anos, um pobre povo à idiotia...».

Orlando Vitorino («Manual de Teoria Política Aplicada»).

«Consideramos que o problema da "Filosofia Portuguesa" enquanto motivo para polémica, constituiu o problema de uma época, nos encontros e desencontros de teses que apresentou a um povo, ou a uma pátria, como razão de se encarar esta como realidade e, portanto, uma evidência racional. Deste modo, a Orlando Vitorino foi dado a explicar as três acepções do termo: filosofia portuguesa como sujeito de pensamento com autonomia e existência espiritual; a necessidade lógica da distinção entre "filosofia de Portugal" e "filosofia dos portugueses"; e também que "a filosofia portuguesa é indiferente a qualquer aspecto da cultura da filosofia, mas que, manifesta ou não, reconhece a pátria, como realidade de ser sujeito de pensamento", muito mais do que uma simples realidade económica e/ou jurídica, reduzida ao mote "ubi bene, ibi patria", onde o bem aí a pátria.

Tal pressuposto requer um quadro tético, pelo qual se compreende que a filosofia não "é algo acrescentado", mas "radical no próprio ser do homem". José Marinho coroou o discurso em que "o problema da filosofia portuguesa é o problema da autonomia do pensamento e da liberdade assumida no próprio espírito". Ninguém pensou ou pensará por mim; situado numa pátria, e não em outra, dela subindo para o universal.

Os atributos de um sujeito requerem um ser próprio e uma diferença, para que se torne distinto de outros análogos.

No sentido de apurar a ideia, Álvaro Ribeiro dedicou-lhe uma selecta, em que o prólogo é A Arte de Filosofar e, a coroa, A Razão Animada. O pensamento alvarino bastava para se tratar o apuramento de um Corpus philosophicus cujas raízes mergulharam na "Renascença Portuguesa" ou no que se chama de "Escola Portuense". Porém, Orlando já abrira uma janela, qual a sugerida por Hegel, que ele estudara com ardor. Os homens não criam uma filosofia ao acaso: é sempre uma determinada filosofia que surge na ideia de um povo, e "a forma particular de uma filosofia que surge é sincrónica com a constituição particular de um povo", com tudo o que lhe é essente e inerente.

[...] Orlando segue a via aristotélica também patente, segundo outras exegeses, em Hegel e na "Filosofia Portuguesa": Filosofia e Religião constituem vias diferentes, admitindo-se embora que a Filosofia aflui por fim à Religião, milagre onde a pluralidade encontra a unidade original ou principial.

A provada atenção ao pensamento de Hegel já tentou alguém a considerar Orlando como um hegeliano de direita, todavia, um dos seus atentos intérpretes notou o facto de Orlando repelir tanto a interpretação anarquista, quanto a autoritária. Os adjectivos utilizados por [António José de] Brito julgamo-los mais adequados a um juízo correcto do que o esvaziado lugar-comum direita/esquerda, salvo se tal díade relativa e oca, basta para separar o materialismo do espiritualismo.

O pensamento de Vitorino é claro ao entender a autoridade da ideia como prioridade da verdade. Foi este entendimento que o afastou de pensadores pós-hegelianos, origem do existencialismo, e sobretudo de Martin Heidegger que, na esteira de Thomas Erfurt (vendo durante muito tempo o seu nome ocultado pelo de Duns Escoto), deu aval à questão do Ser, num exercício de palingénese da filologia grega, a palavra ganhando um primacial relevo quando a aceita como "casa do Ser", e nela porventura o encerrando [Orlando Vitorino diria antes a "morada do Ser"]. O Dasein de Heidegger não se casa com a criatura criada de Vitorino, para quem, depois de Cristo, ou do Calvário, a filosofia ganha uma renovada iluminação: ali o Espírito foi trazido ao Mundo, mostrando a igualdade de todos os homens. Ele é a palavra essencial, a individuação levada ao extremo das raízes, e assim podemos sentir como a recusa do anarquismo e do autoritarismo abre caminho a um liberalismo, a meio caminho dos extremos, e, deste modo, podemos também ver explicada a preferência de Orlando pelas teorias económicas de Friedrich Hayek.

Contemplando o Direito na relação intrínseca com a Justiça, dele fonte, em Orlando Vitorino ocorre um sacralismo quando à justiça apõe o atributo divino, o que nos sugere a lectio paulina: "(...) não a justiça que vem da Lei (...), mas a justiça que vem de Deus"».

Pinharanda Gomes (in posfácio a Orlando Vitorino, «As Teses da Filosofia Portuguesa»).

«O idealismo de Hegel, que da Fenomenologia do Espírito nos conduz à Filosofia do Direito por uma gradação crescente de luminosidade, começa por criticar a tese, a posição de dois termos entre os quais tanto podemos considerar as semelhanças como as diferenças, dada a imprecisão do verbo ser, e conclui por afirmar o logismo, a relação real do verbo com o agente. A lógica de Hegel opõe o normativismo ao positivismo, numa fase idealista de fidelidade a Kant, mas depois exige que o pensamento normal seja garantido por uma realidade formal, tal como as leis humanas só valem quando garantidas pelas leis divinas. Os sucessores de Hegel, que por motivos vários não quiseram reconhecer as leis de Deus, foram positivamente forçados a submeter o pensamento humano às chamadas leis da Natureza.

Ao contrário de Kant, que na Crítica da Razão Pura afirmara não se entenderem os juristas quanto ao que seja o Direito, demonstra Hegel na sua obra mais importante que no idealismo jurídico está a expressão mais humanista do idealismo lógico. O Direito, objecto de filosofia, não se divide empiricamente em ramos ou espécies, porque é um conjunto de princípios racionais que se aplicam na rectificação das actividades humanas. Usar a palavra direito no plural equivale a destituí-la de significação normativa e, consequentemente, a confundi-la com o dever, com o que é devido a cada pessoa ou a cada colectividade, segundo as variantes da casuística interpretativa da legislação civil e política.

[...] A lógica de Hegel confirma a lógica de Aristóteles. Sabemos que para o filósofo grego, por maus intérpretes acusado de empirismo, todas as relações de dois termos, como as que se exprimem nos juízos e nas leis, valem o que valer o terceiro termo mediador que é um verbo. Ser é sempre um verbo, embora seja o verbo da classificação mais geral e, portanto, representativo de todos os outros verbos, o que nos permite entender que Hegel o traduzisse por Werden.

Procurar o elemento verbal da tríade, esteja ele oculto na cópula do juízo, esteja ele explícito no sujeito ou no predicado - se nos é lícito usar a nomenclatura clássica -, equivale a procurar a mediação, o motor, a causa. A investigação científica, para além das determinações de espaço, tempo e quantidade, consiste muito mais na procura de causas do que na qualificação das essências. Aristóteles formulou a doutrina das quatro causas, doutrina que, por não compreender a nomenclatura da ciência moderna, carece de ser reformada pela epistemologia.

Diremos hoje que o racionalismo exige a aplicação aos entes, ou existentes, dos princípios de finalidade, de causalidade e substancialidade. A lógica aristotélica, na melhor interpretação do silogismo, é efectivamente a busca de fins, causas e substâncias que o pensador crê existirem para além da relação que por entimemas descrevemos em termos de dualidade. As relações de meio a fim, de efeito a causa e de acidente a substância pressupõem ou escondem um terceiro termo a que só o verbo pode dar expressão».

Álvaro Ribeiro («A Arte de Filosofar»).

«Conhecem-se as vicissitudes políticas e institucionais que levaram os discípulos de Leonardo Coimbra a abandonarem o Porto e a acolherem-se em Lisboa. Aí atravessou a biografia exterior de Álvaro Ribeiro uma época de perdição. Perdeu-se em veleidades de acção política, em tentativas de encontrar uma profissão tranquila e burguesa, em ressonâncias dos ódios da guerra de Espanha e primórdios da guerra mundial. Vê-se repelido pelas instituições, sofre dias de miséria, chega a lembrar essa época como a de uma condenação à “morte civil”. Longas horas, manhãs, tardes inteiras, em cafés de mulheres perdidas, em casas de fado, onde um amigo de ocasião o encontra alheado, distante e indiferente no dia em que a notícia da morte de Leonardo faz estremecer os portugueses, que nessa morte adivinharam próximo o fim da pátria. Mas a perdição, o abandono, a “morte civil” é também a posição de uma ociosidade em que se instala. Aprende um alemão elementar que, no entanto, lhe serve para corrigir as traduções francesas e italianas de Hegel a cuja leitura se entrega. E um novo mundo se abre.

Primeiro à biografia exterior. A um alto funcionário – a quem dedicaria um livro – preocupa-o ignorar o hegelianismo que anda nas vagas do mar político. A docência universitária que lhe é submissa, em nada lhe pode valer com o seu positivismo limitado e retrógrado. Alguém lhe fala de um pobre diabo que, talvez esse… O alto funcionário acolhe-o, humilde, no seu gabinete e, durante toda uma tarde, ouve-o, com surpresa e espanto, expor-lhe o hegelianismo. Virá a confidenciar que nunca presenciara tão profundo e humilde talento. Grato, designa-o para um emprego modesto mas tranquilizante.

Depois, a biografia íntima. Vencida a época de perdição, o regresso ao encantamento e à filosofia. O culto de Leonardo, agora mais vivo porque mais distante ou, como diria José Marinho, “tão próximo como se Leonardo tivesse vivido há mil anos”. E, com Hegel a que Leonardo não atendeu, um novo caminho a abrir-se, um caminho que levará Álvaro Ribeiro à teologia e a Aristóteles, a que Leonardo também não atendera. José Marinho acolhe-se a Lisboa, e Delfim Santos, Sant’Anna Dionísio, António Alvim já cá andavam, o primeiro vindo de Heidelberg muito germanizado, com Eudoro de Sousa. O convívio de adolescentes fortifica-se na maturidade, não saudoso de bons tempos jovens, mas bem integrado no presente e voltado ao futuro. E bem vivo, de uma vivacidade mantida pelo conflito representado, num extremo, pela fidelidade de José Marinho ao platonismo, ao leonardismo ortodoxo, até a um certo cristianismo filosófico e, no outro extremo, pelo hegelianismo de Álvaro a caminho do aristotelismo.

E outras teses, já de maior amplitude, mais inseridas na actualidade, se vão anunciar. A razão, o que se entende por ela, é insistentemente discutida e disso há repercussão no livro póstumo de Marinho, Verdade, Condição e Destino, uma obra-prima do pensamento e expressão literária da filosofia. A razão, com sua tendência para a razão extreme e judicativa, sempre foi suspeita a Marinho. Álvaro Ribeiro pesa-a e pensa-a com vagar, como é seu preceito que atribui, sem sensível ironia, a limitações pessoais. Ao que o leva é a comparar especulativamente a razão kantiana e a inteligência hegeliana. A superioridade de Hegel é-lhe patente. A razão judicativa de Kant, conduzindo ao primeiro apotegma pensar é julgar, repudia-a: o pensamento é muito mais do que o juízo, se acaso o juízo é já pensamento. Marinho, por sua vez, enunciará e fará seu preceito: não julgarás e acompanhará Álvaro Ribeiro no caminho que ele vai seguir. O caminho, inspirado pela afirmação de B. Croce de que a leitura de Hegel faz inteligentes os leitores, condu-lo à observação de que a razão é humana, o nome do espírito humano, e a inteligência é angélica. Introduz assim a angeologia, primeira fase da teologia, na filosofia da qual enuncia a tese de que consiste ela em transportar a razão humana à inteligência angélica. A teologia virá a seguir com a tese de que não há filosofia sem teologia, tese que começa por enunciar dizendo: filosofia sem teologia, não é filosofia portuguesa. Ao longe, repercutem vozes antigas, ainda enigmáticas mas inspiradoras, de Leonardo: toda a filosofia acaba em religião e a filosofia é a única oração eficaz.

Também a leitura, ou melhor, a meditação do hegelianismo pode estar na origem da afirmação – durante muito tempo escandalosa – da existência de uma filosofia portuguesa. Começa por aparecer tal afirmação numa carta enviada a José Marinho, ainda não recolhido a Lisboa: “… vamos fazer uma filosofia inculta, uma filosofia bárbara, enfim, uma filosofia portuguesa”. Depois, é o tema do seu primeiro livro O Problema da Filosofia Portuguesa. É que, sem filosofia, não há povo com autonomia e a possível inspiração hegeliana provirá da crítica de Hegel, na Ciência da Lógica, a Kant por “ter tornado inviável a metafísica”, como se um povo pudesse sem ela existir.

Álvaro Ribeiro estudou demoradamente a Ciência da Lógica mas era a Filosofia do Direito que mais o impressionava. Aí firmava, e mais directamente, a anterior tese. O ponto de partida será a cultura ou, como diz o idealismo alemão, a Bildung, o modelo formado pela metafísica, inserido pela cultura nas consciências pessoais e pelo direito na existência do povo.

Mas a tese da filosofia portuguesa é apenas a primeira tese publicada. O pensamento de Álvaro Ribeiro não cessava de prosseguir. De fiel constância às suas origens, sempre preso ao encantamento originário, o hegelianismo e a filosofia alemã, predominando sem reacção nem crítica nos países europeus, foi apenas um lugar de passagem de que se distanciou criticamente.

[...] O afastamento de Hegel desenvolve-se na refutação da filosofia alemã, do predomínio que ela exerce sobre as filosofias nacionais europeias. Essa refutação incide especialmente contra o pessimismo e o desespero (que em Heidegger, seu último representante, se aliam ao ateísmo); contra a constância do primado do ser, noção abstracta e artificial, ilegítima substantivação de um verbo, que impede o primado do dever-ser; contra a linguagem idealista que altera os termos e noções da lógica, preparando-lhe a submissão às abstracções matemáticas, adulterando e subvertendo os modos do conhecimento, substituindo o silogismo pelo juízo; contra a prioridade absoluta da vontade, da fundamentação na vontade, bem como no poder e na força pelos quais ela se exerce, do direito que, na verdade, se firma na justiça, o reino de Deus.

Toda esta refutação se deduz da filosofia portuguesa e por isso Álvaro Ribeiro tem de afirmar, entre o escândalo dos seus compatriotas, que “a filosofia portuguesa é superior à filosofia alemã” enquanto, transitando do hegelianismo ao aristotelismo, neste reconhece, segundo antiga e esquecida expressão, a filosofia natural do espírito humano».

Orlando Vitorino («As Teses da Filosofia de Álvaro Ribeiro»).

«A eliminação da filosofia no programa político e religioso das comemorações centenárias da Fundação e da Restauração da Nacionalidade apresentou ao meu pensamento a motivação mais funda de uma reflexão que me tem acompanhado pela vida inteira. Sem autonomia cultural não pode haver independência política. Tal era contraditado por todos quantos se situavam à direita e à esquerda do Estado Novo, alegando que na terra, na riqueza ou na força está o poder de resistir às invasões estrangeiras.

De uma sociedade que me negava suficientes meios de subsistência, ou me oferecia o salário mínimo de um trabalho humilde, mas talvez humilhante, não poderia eu receber estímulo para a realização de uma obra de interesse comum. Cumpria-me permanecer no anonimato, e alegrar-me com os êxitos públicos dos meus colegas mais dotados ou mais felizes. Só a correctiva intervenção de um homem inteligente, tolerante e bondoso - António Júlio de Castro Fernandes - me colocou em situação capaz de me dispor à operosidade intelectual que então julguei devida ao nosso País.

Tendo em vista O Problema da Educação Nacional (1926), escrito por Leonardo Coimbra, comecei por redigir O Problema da Filosofia Portuguesa (1943), na intenção de completar a doutrina recebida. Efectivamente, se a política está, ou deve estar, subordinada à filosofia, conforme ficou para sempre estabelecido por Aristóteles, ser-me-ia lícito e fácil inferir que a política portuguesa pressupõe, ou deve pressupor, uma filosofia portuguesa. Ora a aristocracia do Estado Novo, constituída por ministros, procuradores e deputados, mostrava-se positivamente hostil à metafísica, que minorava em todos os graus de ensino público, julgando poder substituí-la pela apologia da religião.

Os políticos não curavam de dar respostas portuguesas às três perguntas fundamentais: Quem somos? De onde vimos? Para onde vamos? A propaganda e a polémica giravam em torno da opção entre Cristianismo e Comunismo, entre a cruz e o martelo, de teor evidente em grandes títulos dos artigos nos jornais. Ninguém via, ninguém lia, ninguém dizia, que a dissociação entre a língua e o pensamento, realizada por uma "Cultura" alta mas depravada, significava que a Pátria estava em crise, se não em perigo, perante a divulgação da filosofia estrangeira.

"Na terra mais anti-filosófica do planeta", entre dificuldades, incompreensões e adversidades, mas com a persistência determinada de edificar, elaborei um programa de trabalho útil para quem de futuro viesse a ser capaz de o entender e de o executar. Ciente dos meus limites nunca respondi à crítica infalível dos opositores malévolos. Respeito e defendo a liberdade de opinião; não gosto de dizer palavras desagradáveis às pessoas; espero a hora da justiça pela distinção entre o Mal e o Bem.

De 1921 para 1931 foi o pensamento português amadurecido nas escolas e nas artes para aceitação das cinco teses marxistas que formam o esquema de interpretação materialista da Filosofia da História. Só no decénio seguinte começara a aparecer ensaios e monografias que, modernizando a nomenclatura, praticaram a revisão ideológica dos principais acontecimentos da História de Portugal. As Universidades portuguesas, procedendo alheias a esta reforma cultural, aliás muito bem acolhida por jornalistas e literatos, não promoveram o estudo superior da Filosofia do Direito e da Filosofia da História, pelo que fixaram a mentalidade dos estudantes adolescentes no estado mitológico do direito divino ou no estado metafísico do direito natural.

A comemoração do centenário de Hegel, autor dos Lineamentos da Filosofia do Direito, desviou a atenção dos nossos legistas para o estudo da crítica de Karl Marx. Estava então esquecido, ou quase desconhecido, o Sistema de Política Positiva de Augusto Comte, e alguns juristas preparavam uma nova Constituição Política da República Portuguesa, como aquela que seria plebiscitada e aprovada em 1933. De Espanha sopravam ventos favoráveis à divulgação da filosofia alemã, e pela docência universitária começavam a ser exaltadas as correntes fenomenologistas e existencialistas, de Husserl a Heidegger.

Poucos intelectuais portugueses deram provas públicas de ler e escrever correctamente a língua alemã, enquanto muitos se mostravam seduzidos ou dominados pela filosofia germânica, cujos princípios rectores provinham de Kant e culminavam em Nietzsche. A ideia de vontade, mais intelectual do que a de instinto, ascende ao palco e ao altar do mito, e assim a liberdade individual do homem pensante seria apenas a modalidade fenoménica daquela realidade suprema, ainda que irracional. A vontade geral, a vontade da maioria pacífica, ou da minoria, seria aferida pelos vetos e pelos votos rigorosamente fiscalizados pelas urnas ou pelas armas.

De decénio para decénio fui observando que as novas gerações alteravam os seus ideários, e as suas ideologias, não somente pela dedução de outras consequências dos princípios convencionais, como também pela experiência das novas circunstâncias políticas, económicas e sociais. O nacionalismo ardente dos primeiros patriotas ia arrefecendo e declinando na passagem da teoria pura para a prática interessada na colaboração dos serviços e negócios públicos. De 1930 para 1940, para 1950, para 1960, a imprensa, - pelo jornal, pela revista e pelo livro, - regista uma subtil alteração dos conceitos e dos juízos que se mascarava na permanência das palavras fixas pelas frases feitas.

A demolição gradual e sucessiva das teses que afirmam a realidade espiritual de Deus, da Pátria e da Família era habilmente promovida pela vulneração certa das premissas basilares dos silogismos tradicionais. As instituições de cultura, indiferentes perante os princípios religiosos, políticos e éticos, iam sendo modernizadas por modelos de inspiração estrangeira. O nacionalismo conservador tornava-se suspeito de acção ou reacção contra o movimento legítimo dos poderes efectivamente dominantes.

Novos modos de dizer eram preconizados pelos meios de comunicação pública, e por variação da nomenclatura se deslocavam as balizas fundamentais da estrutura do pensamento. As alterações da semântica, da sintaxe e da estilística, registadas pela imprensa, formam o documento valioso de uma adaptação da mentalidade nacional e da comunidade linguística a moldes europeus que por mais novos eram menos verdadeiros. Tudo quanto é português - o pensamento, o conhecimento, o procedimento, - passou a ser aferido e pautado pelos lineamentos internacionais que os estados mais fortes propunham ou impunham aos povos subdesenvolvidos».

Álvaro Ribeiro («Memórias de um Letrado», III).

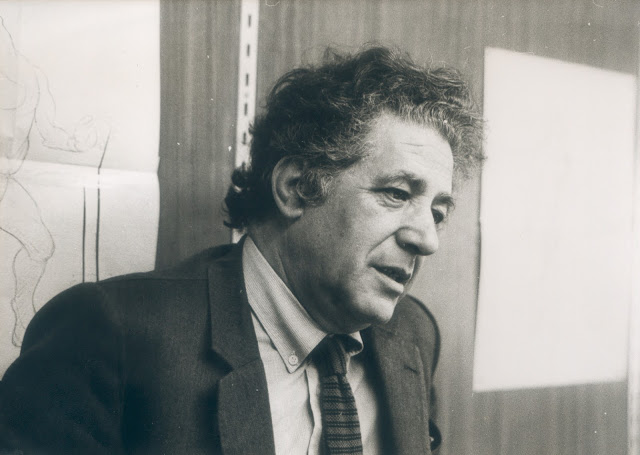

|

| Orlando Vitorino |

Socialismo e capitalismo, colectivização, estatização, nacionalização, socialização, autogestão, cooperativismo, iniciativa privada, empresa privada, etc., tudo isso são palavras que, em si mesmas, pouco ou nenhum sentido têm e que, verdadeiramente, só designam uma de duas coisas: ou se quer continuar a reconhecer a propriedade ou se quer a abolição da propriedade.

De um lado e do outro há, todavia, má consciência. Má consciência que se revela no receio de empregar a palavra propriedade. Os que, de um lado, querem que se reconheça a propriedade, receando-se esmagados pelo socialismo triunfalista que não sabem refutar, substituem a palavra certa por eufemismos como "iniciativa privada". Os que, do outro lado, querem abolir a propriedade, vendo-se incapazes de pensar essa abolição em todas as suas consequências, substituem a palavra certa por outros eufemismos: colectivização, estatização, etc. No meio, ficam ainda os mais hesitantes e impotentes, misturando, em suas estreitas cabeças, todo o género de combinações inviáveis na esperança de conciliarem a existência "reaccionária" da propriedade com a abolição "progressista" da propriedade: são os que, sempre sem dizerem a palavra própria, falam do socialismo que ainda não é comunismo e se entontecem a fazer institutos António Sérgio para explicarem a si mesmos o que sejam coisas como colectivização, cooperativismo, autogestão, etc.

Com tantos e tais receios, com tantas e tais combinações vazias, com tantas e tais palavras sem sentido, nunca mais nos entendemos. Deixem-se, pois, de recorrer a palavras que pouco ou nada significam, deixem-se de utilizar eufemismos enganadores e hipócritas, deixem-se de ser gente que não sabe o que diz e quer dizer o que não sabe. Encarem a realidade de frente, encarem-se a vós mesmos de frente e empreguem as palavras próprias. Não tenham medo de dizer que tudo consiste em ser a favor ou contra a propriedade.

[...] A abolição da propriedade é o que sempre definiu o antiquíssimo comunismo. Poderão os comunistas falar de meios de produção, de lutas de classes, de proletariado escravizado, de burgueses e de mais-valia. Poderão até recorrer a metáforas de origem homossexual como a da "exploração do homem pelo homem". Do que exclusivamente se trata é de abolir a propriedade. Abolida a propriedade, o comunismo atinge a única finalidade que lhe é própria, e que é também, simultaneamente, o seu ponto de partida. Ponto de partida para quê, para onde, ninguém sabe. O seu patrono moderno, Karl Marx, encolerizava-se quando lhe perguntavam o que se iria fazer depois de abolida a propriedade. Não sabia. Encolerizava-se e respondia: "Eu não faço receitas de cozinha".

É fácil organizar o combate pela abolição da propriedade. Ao longo da história, muitas vezes o combate se travou e muitas vezes, até, saiu vitorioso: na Esparta de Licurgo, na Morávia dos anabaptistas, no Paraguai dos Jesuítas, na Rússia dos bolchevistas... Mas, abolida a propriedade, os homens continuam a estar no mundo; continua a haver, de um lado, os homens e, de outro lado, as coisas de que é feito o mundo. Os homens não podem viver sem o mundo e a existência no mundo é uma existência de relação com as coisas. A propriedade é, precisamente, esta relação. Abolida a propriedade, que acontece? Deixa de haver homens? Impossível. Passam os homens a viver separados do mundo? Não podem. Qual a receita que Marx se recusava a fazer? A única que os diversos cozinheiros conseguiram fazer - e a única que os comunistas, antes e depois de Marx conseguiram fazer - foi a de passarem para o Estado a posse (com a qual confundem a propriedade) das coisas. Ora o próprio Marx já havia prevenido que essa não era a solução, e claramente afirmou que transferir a propriedade para o Estado seria um mal pior do que manter a propriedade nos indivíduos. Com efeito, os resultados da estatização sempre estiveram longe de ser risonhos: massacre de milhões de homens, escravidão generalizada e até instituída, etc. E se não se pode dizer que, em rigor, tenham sido uma "estatização da propriedade" todos os diversos regimes comunistas que houve ao longo da história - alguns deles bem mais duradouros do que os marxistas actuais - também de nenhum deles se pode dizer que foi risonho: o dos espartanos foi a vergonha do "milagre grego"; o dos anabaptistas evanesceu-se no caos; o de Münster evanesceu-se na sangueira; o do Paraguai, levou, em duzentos anos, um pobre povo à idiotia...».

Orlando Vitorino («Manual de Teoria Política Aplicada»).

«Consideramos que o problema da "Filosofia Portuguesa" enquanto motivo para polémica, constituiu o problema de uma época, nos encontros e desencontros de teses que apresentou a um povo, ou a uma pátria, como razão de se encarar esta como realidade e, portanto, uma evidência racional. Deste modo, a Orlando Vitorino foi dado a explicar as três acepções do termo: filosofia portuguesa como sujeito de pensamento com autonomia e existência espiritual; a necessidade lógica da distinção entre "filosofia de Portugal" e "filosofia dos portugueses"; e também que "a filosofia portuguesa é indiferente a qualquer aspecto da cultura da filosofia, mas que, manifesta ou não, reconhece a pátria, como realidade de ser sujeito de pensamento", muito mais do que uma simples realidade económica e/ou jurídica, reduzida ao mote "ubi bene, ibi patria", onde o bem aí a pátria.

Tal pressuposto requer um quadro tético, pelo qual se compreende que a filosofia não "é algo acrescentado", mas "radical no próprio ser do homem". José Marinho coroou o discurso em que "o problema da filosofia portuguesa é o problema da autonomia do pensamento e da liberdade assumida no próprio espírito". Ninguém pensou ou pensará por mim; situado numa pátria, e não em outra, dela subindo para o universal.

Os atributos de um sujeito requerem um ser próprio e uma diferença, para que se torne distinto de outros análogos.

No sentido de apurar a ideia, Álvaro Ribeiro dedicou-lhe uma selecta, em que o prólogo é A Arte de Filosofar e, a coroa, A Razão Animada. O pensamento alvarino bastava para se tratar o apuramento de um Corpus philosophicus cujas raízes mergulharam na "Renascença Portuguesa" ou no que se chama de "Escola Portuense". Porém, Orlando já abrira uma janela, qual a sugerida por Hegel, que ele estudara com ardor. Os homens não criam uma filosofia ao acaso: é sempre uma determinada filosofia que surge na ideia de um povo, e "a forma particular de uma filosofia que surge é sincrónica com a constituição particular de um povo", com tudo o que lhe é essente e inerente.

[...] Orlando segue a via aristotélica também patente, segundo outras exegeses, em Hegel e na "Filosofia Portuguesa": Filosofia e Religião constituem vias diferentes, admitindo-se embora que a Filosofia aflui por fim à Religião, milagre onde a pluralidade encontra a unidade original ou principial.

A provada atenção ao pensamento de Hegel já tentou alguém a considerar Orlando como um hegeliano de direita, todavia, um dos seus atentos intérpretes notou o facto de Orlando repelir tanto a interpretação anarquista, quanto a autoritária. Os adjectivos utilizados por [António José de] Brito julgamo-los mais adequados a um juízo correcto do que o esvaziado lugar-comum direita/esquerda, salvo se tal díade relativa e oca, basta para separar o materialismo do espiritualismo.

O pensamento de Vitorino é claro ao entender a autoridade da ideia como prioridade da verdade. Foi este entendimento que o afastou de pensadores pós-hegelianos, origem do existencialismo, e sobretudo de Martin Heidegger que, na esteira de Thomas Erfurt (vendo durante muito tempo o seu nome ocultado pelo de Duns Escoto), deu aval à questão do Ser, num exercício de palingénese da filologia grega, a palavra ganhando um primacial relevo quando a aceita como "casa do Ser", e nela porventura o encerrando [Orlando Vitorino diria antes a "morada do Ser"]. O Dasein de Heidegger não se casa com a criatura criada de Vitorino, para quem, depois de Cristo, ou do Calvário, a filosofia ganha uma renovada iluminação: ali o Espírito foi trazido ao Mundo, mostrando a igualdade de todos os homens. Ele é a palavra essencial, a individuação levada ao extremo das raízes, e assim podemos sentir como a recusa do anarquismo e do autoritarismo abre caminho a um liberalismo, a meio caminho dos extremos, e, deste modo, podemos também ver explicada a preferência de Orlando pelas teorias económicas de Friedrich Hayek.

Contemplando o Direito na relação intrínseca com a Justiça, dele fonte, em Orlando Vitorino ocorre um sacralismo quando à justiça apõe o atributo divino, o que nos sugere a lectio paulina: "(...) não a justiça que vem da Lei (...), mas a justiça que vem de Deus"».

Pinharanda Gomes (in posfácio a Orlando Vitorino, «As Teses da Filosofia Portuguesa»).

«O idealismo de Hegel, que da Fenomenologia do Espírito nos conduz à Filosofia do Direito por uma gradação crescente de luminosidade, começa por criticar a tese, a posição de dois termos entre os quais tanto podemos considerar as semelhanças como as diferenças, dada a imprecisão do verbo ser, e conclui por afirmar o logismo, a relação real do verbo com o agente. A lógica de Hegel opõe o normativismo ao positivismo, numa fase idealista de fidelidade a Kant, mas depois exige que o pensamento normal seja garantido por uma realidade formal, tal como as leis humanas só valem quando garantidas pelas leis divinas. Os sucessores de Hegel, que por motivos vários não quiseram reconhecer as leis de Deus, foram positivamente forçados a submeter o pensamento humano às chamadas leis da Natureza.

Ao contrário de Kant, que na Crítica da Razão Pura afirmara não se entenderem os juristas quanto ao que seja o Direito, demonstra Hegel na sua obra mais importante que no idealismo jurídico está a expressão mais humanista do idealismo lógico. O Direito, objecto de filosofia, não se divide empiricamente em ramos ou espécies, porque é um conjunto de princípios racionais que se aplicam na rectificação das actividades humanas. Usar a palavra direito no plural equivale a destituí-la de significação normativa e, consequentemente, a confundi-la com o dever, com o que é devido a cada pessoa ou a cada colectividade, segundo as variantes da casuística interpretativa da legislação civil e política.

[...] A lógica de Hegel confirma a lógica de Aristóteles. Sabemos que para o filósofo grego, por maus intérpretes acusado de empirismo, todas as relações de dois termos, como as que se exprimem nos juízos e nas leis, valem o que valer o terceiro termo mediador que é um verbo. Ser é sempre um verbo, embora seja o verbo da classificação mais geral e, portanto, representativo de todos os outros verbos, o que nos permite entender que Hegel o traduzisse por Werden.

Procurar o elemento verbal da tríade, esteja ele oculto na cópula do juízo, esteja ele explícito no sujeito ou no predicado - se nos é lícito usar a nomenclatura clássica -, equivale a procurar a mediação, o motor, a causa. A investigação científica, para além das determinações de espaço, tempo e quantidade, consiste muito mais na procura de causas do que na qualificação das essências. Aristóteles formulou a doutrina das quatro causas, doutrina que, por não compreender a nomenclatura da ciência moderna, carece de ser reformada pela epistemologia.

Diremos hoje que o racionalismo exige a aplicação aos entes, ou existentes, dos princípios de finalidade, de causalidade e substancialidade. A lógica aristotélica, na melhor interpretação do silogismo, é efectivamente a busca de fins, causas e substâncias que o pensador crê existirem para além da relação que por entimemas descrevemos em termos de dualidade. As relações de meio a fim, de efeito a causa e de acidente a substância pressupõem ou escondem um terceiro termo a que só o verbo pode dar expressão».

Álvaro Ribeiro («A Arte de Filosofar»).

«Conhecem-se as vicissitudes políticas e institucionais que levaram os discípulos de Leonardo Coimbra a abandonarem o Porto e a acolherem-se em Lisboa. Aí atravessou a biografia exterior de Álvaro Ribeiro uma época de perdição. Perdeu-se em veleidades de acção política, em tentativas de encontrar uma profissão tranquila e burguesa, em ressonâncias dos ódios da guerra de Espanha e primórdios da guerra mundial. Vê-se repelido pelas instituições, sofre dias de miséria, chega a lembrar essa época como a de uma condenação à “morte civil”. Longas horas, manhãs, tardes inteiras, em cafés de mulheres perdidas, em casas de fado, onde um amigo de ocasião o encontra alheado, distante e indiferente no dia em que a notícia da morte de Leonardo faz estremecer os portugueses, que nessa morte adivinharam próximo o fim da pátria. Mas a perdição, o abandono, a “morte civil” é também a posição de uma ociosidade em que se instala. Aprende um alemão elementar que, no entanto, lhe serve para corrigir as traduções francesas e italianas de Hegel a cuja leitura se entrega. E um novo mundo se abre.

Primeiro à biografia exterior. A um alto funcionário – a quem dedicaria um livro – preocupa-o ignorar o hegelianismo que anda nas vagas do mar político. A docência universitária que lhe é submissa, em nada lhe pode valer com o seu positivismo limitado e retrógrado. Alguém lhe fala de um pobre diabo que, talvez esse… O alto funcionário acolhe-o, humilde, no seu gabinete e, durante toda uma tarde, ouve-o, com surpresa e espanto, expor-lhe o hegelianismo. Virá a confidenciar que nunca presenciara tão profundo e humilde talento. Grato, designa-o para um emprego modesto mas tranquilizante.

Depois, a biografia íntima. Vencida a época de perdição, o regresso ao encantamento e à filosofia. O culto de Leonardo, agora mais vivo porque mais distante ou, como diria José Marinho, “tão próximo como se Leonardo tivesse vivido há mil anos”. E, com Hegel a que Leonardo não atendeu, um novo caminho a abrir-se, um caminho que levará Álvaro Ribeiro à teologia e a Aristóteles, a que Leonardo também não atendera. José Marinho acolhe-se a Lisboa, e Delfim Santos, Sant’Anna Dionísio, António Alvim já cá andavam, o primeiro vindo de Heidelberg muito germanizado, com Eudoro de Sousa. O convívio de adolescentes fortifica-se na maturidade, não saudoso de bons tempos jovens, mas bem integrado no presente e voltado ao futuro. E bem vivo, de uma vivacidade mantida pelo conflito representado, num extremo, pela fidelidade de José Marinho ao platonismo, ao leonardismo ortodoxo, até a um certo cristianismo filosófico e, no outro extremo, pelo hegelianismo de Álvaro a caminho do aristotelismo.

E outras teses, já de maior amplitude, mais inseridas na actualidade, se vão anunciar. A razão, o que se entende por ela, é insistentemente discutida e disso há repercussão no livro póstumo de Marinho, Verdade, Condição e Destino, uma obra-prima do pensamento e expressão literária da filosofia. A razão, com sua tendência para a razão extreme e judicativa, sempre foi suspeita a Marinho. Álvaro Ribeiro pesa-a e pensa-a com vagar, como é seu preceito que atribui, sem sensível ironia, a limitações pessoais. Ao que o leva é a comparar especulativamente a razão kantiana e a inteligência hegeliana. A superioridade de Hegel é-lhe patente. A razão judicativa de Kant, conduzindo ao primeiro apotegma pensar é julgar, repudia-a: o pensamento é muito mais do que o juízo, se acaso o juízo é já pensamento. Marinho, por sua vez, enunciará e fará seu preceito: não julgarás e acompanhará Álvaro Ribeiro no caminho que ele vai seguir. O caminho, inspirado pela afirmação de B. Croce de que a leitura de Hegel faz inteligentes os leitores, condu-lo à observação de que a razão é humana, o nome do espírito humano, e a inteligência é angélica. Introduz assim a angeologia, primeira fase da teologia, na filosofia da qual enuncia a tese de que consiste ela em transportar a razão humana à inteligência angélica. A teologia virá a seguir com a tese de que não há filosofia sem teologia, tese que começa por enunciar dizendo: filosofia sem teologia, não é filosofia portuguesa. Ao longe, repercutem vozes antigas, ainda enigmáticas mas inspiradoras, de Leonardo: toda a filosofia acaba em religião e a filosofia é a única oração eficaz.

Também a leitura, ou melhor, a meditação do hegelianismo pode estar na origem da afirmação – durante muito tempo escandalosa – da existência de uma filosofia portuguesa. Começa por aparecer tal afirmação numa carta enviada a José Marinho, ainda não recolhido a Lisboa: “… vamos fazer uma filosofia inculta, uma filosofia bárbara, enfim, uma filosofia portuguesa”. Depois, é o tema do seu primeiro livro O Problema da Filosofia Portuguesa. É que, sem filosofia, não há povo com autonomia e a possível inspiração hegeliana provirá da crítica de Hegel, na Ciência da Lógica, a Kant por “ter tornado inviável a metafísica”, como se um povo pudesse sem ela existir.

Álvaro Ribeiro estudou demoradamente a Ciência da Lógica mas era a Filosofia do Direito que mais o impressionava. Aí firmava, e mais directamente, a anterior tese. O ponto de partida será a cultura ou, como diz o idealismo alemão, a Bildung, o modelo formado pela metafísica, inserido pela cultura nas consciências pessoais e pelo direito na existência do povo.

Mas a tese da filosofia portuguesa é apenas a primeira tese publicada. O pensamento de Álvaro Ribeiro não cessava de prosseguir. De fiel constância às suas origens, sempre preso ao encantamento originário, o hegelianismo e a filosofia alemã, predominando sem reacção nem crítica nos países europeus, foi apenas um lugar de passagem de que se distanciou criticamente.

[...] O afastamento de Hegel desenvolve-se na refutação da filosofia alemã, do predomínio que ela exerce sobre as filosofias nacionais europeias. Essa refutação incide especialmente contra o pessimismo e o desespero (que em Heidegger, seu último representante, se aliam ao ateísmo); contra a constância do primado do ser, noção abstracta e artificial, ilegítima substantivação de um verbo, que impede o primado do dever-ser; contra a linguagem idealista que altera os termos e noções da lógica, preparando-lhe a submissão às abstracções matemáticas, adulterando e subvertendo os modos do conhecimento, substituindo o silogismo pelo juízo; contra a prioridade absoluta da vontade, da fundamentação na vontade, bem como no poder e na força pelos quais ela se exerce, do direito que, na verdade, se firma na justiça, o reino de Deus.

Toda esta refutação se deduz da filosofia portuguesa e por isso Álvaro Ribeiro tem de afirmar, entre o escândalo dos seus compatriotas, que “a filosofia portuguesa é superior à filosofia alemã” enquanto, transitando do hegelianismo ao aristotelismo, neste reconhece, segundo antiga e esquecida expressão, a filosofia natural do espírito humano».

Orlando Vitorino («As Teses da Filosofia de Álvaro Ribeiro»).

«A eliminação da filosofia no programa político e religioso das comemorações centenárias da Fundação e da Restauração da Nacionalidade apresentou ao meu pensamento a motivação mais funda de uma reflexão que me tem acompanhado pela vida inteira. Sem autonomia cultural não pode haver independência política. Tal era contraditado por todos quantos se situavam à direita e à esquerda do Estado Novo, alegando que na terra, na riqueza ou na força está o poder de resistir às invasões estrangeiras.

|

| Pavilhão da Fundação na Exposição do Mundo Português (1940). Ver aqui |

Tendo em vista O Problema da Educação Nacional (1926), escrito por Leonardo Coimbra, comecei por redigir O Problema da Filosofia Portuguesa (1943), na intenção de completar a doutrina recebida. Efectivamente, se a política está, ou deve estar, subordinada à filosofia, conforme ficou para sempre estabelecido por Aristóteles, ser-me-ia lícito e fácil inferir que a política portuguesa pressupõe, ou deve pressupor, uma filosofia portuguesa. Ora a aristocracia do Estado Novo, constituída por ministros, procuradores e deputados, mostrava-se positivamente hostil à metafísica, que minorava em todos os graus de ensino público, julgando poder substituí-la pela apologia da religião.

Os políticos não curavam de dar respostas portuguesas às três perguntas fundamentais: Quem somos? De onde vimos? Para onde vamos? A propaganda e a polémica giravam em torno da opção entre Cristianismo e Comunismo, entre a cruz e o martelo, de teor evidente em grandes títulos dos artigos nos jornais. Ninguém via, ninguém lia, ninguém dizia, que a dissociação entre a língua e o pensamento, realizada por uma "Cultura" alta mas depravada, significava que a Pátria estava em crise, se não em perigo, perante a divulgação da filosofia estrangeira.

"Na terra mais anti-filosófica do planeta", entre dificuldades, incompreensões e adversidades, mas com a persistência determinada de edificar, elaborei um programa de trabalho útil para quem de futuro viesse a ser capaz de o entender e de o executar. Ciente dos meus limites nunca respondi à crítica infalível dos opositores malévolos. Respeito e defendo a liberdade de opinião; não gosto de dizer palavras desagradáveis às pessoas; espero a hora da justiça pela distinção entre o Mal e o Bem.

De 1921 para 1931 foi o pensamento português amadurecido nas escolas e nas artes para aceitação das cinco teses marxistas que formam o esquema de interpretação materialista da Filosofia da História. Só no decénio seguinte começara a aparecer ensaios e monografias que, modernizando a nomenclatura, praticaram a revisão ideológica dos principais acontecimentos da História de Portugal. As Universidades portuguesas, procedendo alheias a esta reforma cultural, aliás muito bem acolhida por jornalistas e literatos, não promoveram o estudo superior da Filosofia do Direito e da Filosofia da História, pelo que fixaram a mentalidade dos estudantes adolescentes no estado mitológico do direito divino ou no estado metafísico do direito natural.

A comemoração do centenário de Hegel, autor dos Lineamentos da Filosofia do Direito, desviou a atenção dos nossos legistas para o estudo da crítica de Karl Marx. Estava então esquecido, ou quase desconhecido, o Sistema de Política Positiva de Augusto Comte, e alguns juristas preparavam uma nova Constituição Política da República Portuguesa, como aquela que seria plebiscitada e aprovada em 1933. De Espanha sopravam ventos favoráveis à divulgação da filosofia alemã, e pela docência universitária começavam a ser exaltadas as correntes fenomenologistas e existencialistas, de Husserl a Heidegger.

Poucos intelectuais portugueses deram provas públicas de ler e escrever correctamente a língua alemã, enquanto muitos se mostravam seduzidos ou dominados pela filosofia germânica, cujos princípios rectores provinham de Kant e culminavam em Nietzsche. A ideia de vontade, mais intelectual do que a de instinto, ascende ao palco e ao altar do mito, e assim a liberdade individual do homem pensante seria apenas a modalidade fenoménica daquela realidade suprema, ainda que irracional. A vontade geral, a vontade da maioria pacífica, ou da minoria, seria aferida pelos vetos e pelos votos rigorosamente fiscalizados pelas urnas ou pelas armas.

De decénio para decénio fui observando que as novas gerações alteravam os seus ideários, e as suas ideologias, não somente pela dedução de outras consequências dos princípios convencionais, como também pela experiência das novas circunstâncias políticas, económicas e sociais. O nacionalismo ardente dos primeiros patriotas ia arrefecendo e declinando na passagem da teoria pura para a prática interessada na colaboração dos serviços e negócios públicos. De 1930 para 1940, para 1950, para 1960, a imprensa, - pelo jornal, pela revista e pelo livro, - regista uma subtil alteração dos conceitos e dos juízos que se mascarava na permanência das palavras fixas pelas frases feitas.

A demolição gradual e sucessiva das teses que afirmam a realidade espiritual de Deus, da Pátria e da Família era habilmente promovida pela vulneração certa das premissas basilares dos silogismos tradicionais. As instituições de cultura, indiferentes perante os princípios religiosos, políticos e éticos, iam sendo modernizadas por modelos de inspiração estrangeira. O nacionalismo conservador tornava-se suspeito de acção ou reacção contra o movimento legítimo dos poderes efectivamente dominantes.

Novos modos de dizer eram preconizados pelos meios de comunicação pública, e por variação da nomenclatura se deslocavam as balizas fundamentais da estrutura do pensamento. As alterações da semântica, da sintaxe e da estilística, registadas pela imprensa, formam o documento valioso de uma adaptação da mentalidade nacional e da comunidade linguística a moldes europeus que por mais novos eram menos verdadeiros. Tudo quanto é português - o pensamento, o conhecimento, o procedimento, - passou a ser aferido e pautado pelos lineamentos internacionais que os estados mais fortes propunham ou impunham aos povos subdesenvolvidos».

Álvaro Ribeiro («Memórias de um Letrado», III).

Hegel e a liberdade

1. O Português e a Liberdade

Em virtude de certas condições ancestrais e atávicas (que muitos confundem com tradicionalismo), em virtude de certa índole, ou trabalhada conformação com a dor e o sofrimento (que muitos confundem com o destino), ou em virtude, finalmente, de um esquecimento de si na acção irreflectida (que muitos confundem com aventura) o português só em nossos dias parece começar a substituir a natural exigência ou o simples anseio de liberdade pelo efectivo pensamento dela, pensamento de que espera futura expressão política de onde promane, para cada indivíduo, não tanto a liberdade como a libertação.

A liberdade é algo de positivo e de uma infinitude sem a qual não é ou nada é. Ora os doutrinadores que aos portugueses têm falado de liberdade ou que para eles têm lutado e até morrido pela liberdade, como aconteceu durante quase todo o século que passou, desde as guerras liberais até à 1.ª República, fazem-no de uma liberdade que, ao ser afirmada positivamente, logo aparece limitada pelas instituições, pelas exigências de governo, pelas carências sociais, pela relação de cada um a cada um. Quer dizer: a efectividade ou a razão aparece como algo que, de fora, limita a liberdade no mesmo processo de a assegurar na existência de cada um e de todos dentro da vida social, estatal ou política. Foi e é comum afirmarem tais liberalistas que a liberdade de cada indivíduo tem de respeitar, aí se quedando, a liberdade de cada outro; e como cada outro se multiplica infinitamente, a liberdade de cada um vê-se infinitamente limitada e, portanto, praticamente impossível de efectivar. O português, então, deixa de atribuir sentido à liberdade.

Ao que atribui sentido é à libertação. O português quer-se livre de algo que o oprime e constrange. A liberdade transfere-se assim, depois de se ver inviável a sua orientação positiva, para uma força exclusivamente negativa, embora justa nesse negativismo. E como, entretanto, o português tende sempre para valorar ou apreciar o pensamento do ponto de vista da acção, o pensamento não lhe aparece como o domínio inviolável da liberdade mas apenas como o instrumento da libertação. O homem pensa para se libertar, pensa nos obstáculos que se lhe levantam ou nas dificuldades com que depara, para se ver livre de tais dificuldades e obstáculos. O pensamento e a liberdade serão as armas com que o homem vence os seus inimigos, serão os amigos do homem.

Pode residir nesta transferência para a libertação um ponto de partida deveras importante e valioso para o pensamento político da liberdade, se não para a filosofia da liberdade. Esse ponto de partida é o de que a liberdade efectiva diz respeito ao indivíduo, não à sociedade nem ao estado, ou de que a liberdade não é dada de fora do indivíduo, mas constitui um atributo seu, uma sua propriedade inalienável. Tal como o pensamento só é vivo enquanto alguém o pensa, assim a liberdade só existe enquanto alguém a usa e nela e por ela actua.

2. A liberdade das esquerdas e a liberdade das direitas

Amplos motivos nos permitem declarar que, perante esta situação actual do português em face da liberdade, os nossos doutrinadores políticos de todos os matizes se limitaram a extrair dela consequências imediatas da governação e se não empenharam, como era dever que assumiram ao proporem-se políticos, em desenvolver a doutrina da liberdade imanente a essa situação. Os pensadores que o tentaram fazer ou em grande parte o realizaram, como Sampaio Bruno, Guerra Junqueiro, Leonardo Coimbra ou Basílio Teles, viram-se alvo de incompreensões e hostilidades que, à direita e à esquerda, produziram os frutos podres que hoje se continuam a servir.

Não se pode dizer que alguém, uma vez posta à consciência portuguesa o problema da liberdade, se tenha atrevido a negá-la. Afirmou-se ele, porém, em sofismas e demagogias nos quais se não consegue esconder uma triste incapacidade de a pensar e a efectivar. Perante tais sofismas e demagogias, o português continuou a pensar e a desejar a libertação. A demagogia foi mais acentuada à esquerda: o sofisma mais utilizado à direita. Ambos se fundaram no que só concebiam de efectivo à liberdade: a limitação dela. Mas uma insistia e insiste no carácter total, «absoluto» da liberdade dentro dos limites impostos a cada um pela multiplicidade infinita de cada outro. À direita insistiu-se nisso, de, sobre essa mesma limitação, ser conveniente abandonar a liberdade impossível substituindo-a pelas liberdades possíveis.

Nos nossos dias, prolonga-se o espectáculo que é essa ora divertida e ora triste discussão de dois surdos que estão a dizer a mesma coisa.

3. A liberdade de Rousseau e a liberdade de Kant

Seriamente considerada esta surda discussão, logo se verá que uma e outra partes vão, com ou sem consciência, fundar as suas razões na filosofia da liberdade de Rousseau e na filosofia da liberdade de Kant. Para aquele a liberdade possui um fundamento natural, pertence ao próprio ser enquanto ser natural, mas limita-se e anula-se logo que o homem se vê integrado na necessidade social, aí onde «está a ferros o homem que nasce livre»; o direito aparece então a Rousseau como expressão dessa necessidade social, não como expressão daquela natural liberdade, e na transformação da necessidade no direito (que desenvolveu a monstruosa transformação, entre nós sobretudo dominante, da ciência do direito em código de deveres) se pretende salvar o que da liberdade será possível salvar: a liberdade será apenas a de aceitar a sua própria limitação. Tal aceitação consiste em pensar como «vontade geral» a necessidade inexorável e de exprimir como «contrato social» a limitação da liberdade.

Para Kant, a liberdade identifica-se com a vontade ou, dizendo melhor, a liberdade é a adjectivação da vontade, será a vontade livre. Ora a vontade exerce-se sempre concretamente sobre algo de exterior que, seja na ordem da acção seja na ordem do pensamento, é sempre algo de limitado. A vontade indeterminada, considerada como algo de virtual, como infinita, não é ainda vontade. Na sua mesma essência, a vontade está aliada à determinação e manifesta-se em vista de um fim sempre determinado, definido e limitado. Como vontade livre, a liberdade é, pois, limitação. A limitação da liberdade é o que Kant declara constituir o elemento essencial da «Doutrina do Direito»: «a limitação da minha liberdade (ou do meu livre arbítrio) de modo a que ela possa, no acordo com o livre arbítrio de cada um, constituir-se numa lei geral». Digamos num parêntesis que esta tão nítida e definida doutrina não pode ser prejudicada pela interpretação filosófica do imperativo categórico. «Procede sempre como se o teu procedimento pudesse ser arvorado em lei universal» – é uma regra que não só tem por corolário doutrinal a referida limitação da liberdade, como encontra, na sua interpretação filosófica, um universalismo que não é o da individualidade infinita.

Bem se pode, pois, concluir que, na percorrida distância do pensamento à política, dos filósofos originais aos políticos ocasionais, a demagogia da liberdade é a que se funda em Rousseau, o sofisma da liberdade é o que se funda em Kant. Os primeiros, alinhados à esquerda, reconhecem a cada um a liberdade do seu ser mas propõem-lhe que aceite, no exercício dela, a sua mesma limitação. Os segundos, alinhados à direita, acentuam a contradição naquilo patente, e oferecem a cada um as liberdades possíveis para o exercício de fins determinados que a vontade se propõe.

Todos teremos, portanto, de reconhecer que, entre nós, o pensamento da liberdade ainda se encontra naquela situação inicial, que já conta quase dois séculos, em que a liberdade do indivíduo apenas se apresenta como um princípio. «A liberdade da pessoa – diz-nos Hegel – começou a desenvolver-se com o cristianismo: a liberdade da propriedade só desde ontem é reconhecida como um princípio» (1).

4. A liberdade da propriedade

O que desde logo nos importaria saber é se a liberdade da pessoa só se completa com a liberdade da propriedade. E também, desde logo, apreender qual o conceito de pessoa e qual o conceito de propriedade que passam a estar em jogo.

Comecemos por observar que a distinção entre pessoa e indivíduo, transferida do teatro para a existência social com muito de reaccionária intenção, pertence a zonas de pensamento aplicado e de filosofia edificante que são posteriores e estão muito abaixo da especulação hegeliana. Em Hegel será difícil encontrar, no emprego das duas designações, outra distinção que não seja a que está na denominação jurídica do indivíduo: a pessoa será o indivíduo a que se reconhece capacidade para o uso de cada direito. A pessoa é assim uma noção relativa, enquanto o indivíduo é um conceito real. Hegel dispensou-se, por isso, de definir a noção de pessoa, que pouco mais é do que uma designação, mas exprimiu bem claramente o conceito de indivíduo que é, aliás, um dos três conceitos substanciais e fundamentais dos «Princípios de Filosofia do Direito»: o indivíduo é «particularidade reflectida sobre si mesma e com isso erigida em universal» (2). Sempre, porém, que se trata da liberdade e dado que «a liberdade é a ideia geral do direito», será equivalente empregar o termo indivíduo ou o termo pessoa.

Foi, pois, a liberdade do indivíduo, da «particularidade que pela reflexão se ergue ao universal», a liberdade que o cristianismo desenvolveu: a origem de tal liberdade está no mesmo conceito da «particularidade universal» a que corresponde, no plano religioso, a incarnação individual da divindade. A liberdade deixou, assim, de ter origem, como acontecia entre os gregos e os orientais, no poder de ser livre, mas sim no conceito ou na ideia de liberdade. «Na antiguidade oriental só um era livre; na antiguidade clássica só alguns eram livres; depois do cristianismo, todos são livres». O indivíduo só pode, portanto, ser universalmente pensado no seu conceito, isto é, como homem livre.

É aqui que se insere a crítica de Hegel à liberdade de Kant e de Rousseau, àqueles em quem, entre nós, pensam os da esquerda e os da direita. Mostra Hegel que tanto o pensador francês como o filósofo germânico, aquele na mesma definição do homem que é livre porque nasce livre, o segundo na confusão da liberdade com aquilo que é a sua descensão ao plano do instinto: o livre-arbítrio, mostra Hegel que ambos confinam o conceito de liberdade àqueles limites naturais em que a racionalidade não tem lugar. A racionalidade aparece depois, no domínio da vida social e da organização política, exprimindo-se através do «contrato social», de Rousseau, e do princípio essencial da Doutrina do Direito de Kant, que consistem, como vimos, na limitação da liberdade. A razão fica, assim, sendo algo de exterior à liberdade e que perante ela surge como um poder mais forte que a nega. Para este modo de considerar a razão, tem Hegel palavras duras, justas e definitivas: «Este ponto de vista é rejeitado, sem mais considerações especulativas, pelo pensamento filosófico, desde que produziu, na mentalidade e na realidade, acontecimentos que são equivalentes à chateza dos pensamentos que os provocaram» (3).

Todavia, é em Rousseau e Kant que residirá aquele ontem a partir do qual «a liberdade de propriedade é reconhecida como um princípio».

|

| Immanuel Kant |

5. O indivíduo como sujeito da liberdade